Nichtlesen #34: Grabowski und die Illuminati

Wie andere Agentur-Chefs sieht sich auch Herr Grabowski in der Pflicht, faszinierende Umwelt-Sci-Fi-Thriller zu verfassen. Hier sein neues Bestseller-Konzept:

s war eines Tages auf dem Klo, als Herr Grabowski dort saß. Der gutaussehende, sehr attraktive und dazu noch mit äußerst ansprechendem Äußeren gesegnte Geheimbund-Forscher hatte eben beim Blick in den Spiegel festgestellt, wie angenehm, kultiviert und gepflegt seine Erscheinung doch war. Dazu verlieh ihm sein markantes Kinn eine herbe Männlichkeit, die nicht nur bei Frauen, sondern auch bei ihm selbst gut ankam. Aber in all diese absolut berechtigten Betrachtungen, mit denen Herr Grabowski sich problemlos über Stunden beschäftigen konnte, schlich sich heute plötzlich eine Irritation. Eine unmißverständliche Ahnung lenkte seinen Blick auf das Toilettenpapier. Es war dreilagig! Ein Zeichen! Grabowski zog die drei Lagen eines Blatts auseinander – und tatsächlich!

s war eines Tages auf dem Klo, als Herr Grabowski dort saß. Der gutaussehende, sehr attraktive und dazu noch mit äußerst ansprechendem Äußeren gesegnte Geheimbund-Forscher hatte eben beim Blick in den Spiegel festgestellt, wie angenehm, kultiviert und gepflegt seine Erscheinung doch war. Dazu verlieh ihm sein markantes Kinn eine herbe Männlichkeit, die nicht nur bei Frauen, sondern auch bei ihm selbst gut ankam. Aber in all diese absolut berechtigten Betrachtungen, mit denen Herr Grabowski sich problemlos über Stunden beschäftigen konnte, schlich sich heute plötzlich eine Irritation. Eine unmißverständliche Ahnung lenkte seinen Blick auf das Toilettenpapier. Es war dreilagig! Ein Zeichen! Grabowski zog die drei Lagen eines Blatts auseinander – und tatsächlich!

Auf …

WeiterlesenNichtlesen #33: Toner alle im All

aumschiff-Kommandant Grabowski hielt eine letzte, aufrüttelnde Rede an seine erschöpfte Mannschaft auf der Brücke des Sternenkreuzers »Leutheuser-Schnarrenberger«, während man sich auf die finale Schlacht vorbereitete. Nach mehreren Monaten im All war es endlich gelungen, das Nest der Rebellen ausfindig zu machen; einen scheinbar harmlosen Exo-Planeten der Ordnungsamt-Klasse. »Feuer frei!«, ruft Kapitän Grabowski, als plötzlich …

aumschiff-Kommandant Grabowski hielt eine letzte, aufrüttelnde Rede an seine erschöpfte Mannschaft auf der Brücke des Sternenkreuzers »Leutheuser-Schnarrenberger«, während man sich auf die finale Schlacht vorbereitete. Nach mehreren Monaten im All war es endlich gelungen, das Nest der Rebellen ausfindig zu machen; einen scheinbar harmlosen Exo-Planeten der Ordnungsamt-Klasse. »Feuer frei!«, ruft Kapitän Grabowski, als plötzlich …

Moment mal? Ach Du Scheiße, falscher Text! Offensichtlich ist uns hier versehentlich eine Passage aus dem bald erscheinenden Science-Fiction-Thriller »Toner alle im All« in diese Kolumne gerutscht. Wir bitten um Entschuldigung. Jetzt aber weiter im richtigen Text … obwohl, noch eine kurze Anmerkung dazu: Wir sind gar nicht so unglücklich über diesen Fehler. Denn dadurch konnten wir ein wenig werben für das bald erscheinende neue Buch von Herrn Grabowski, der – wie jeder andere anständige Werbeagentur-Chef – auch faszinierende Umwelt-Thriller-Bestseller schreibt. Im kommenden Werk geht es um ein ernstes Problem. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind mehrere Lichtjahre von der Erde entfernt irgendwo in den unendlichen Weiten des Weltalls unterwegs und plötzlich geht Ihnen der Toner aus. Und nu? Sehen Sie! Muß man ernst nehmen, die Sache. Jetzt aber weiter im richtigen Text.

Kürzlich war Eisi Verspeisi, die Auf-ne-Art-Direktorin der Agentur, auf dem Weg zur Montagskonferenz bei Auweier Unhold & Partner und spät dran. Ausgerechnet jetzt wurde sie von zwei Ordnungsamt-Mitarbeitern aufgehalten, die sich ihr in den Weg stellten.

»Haltense bitte an. Das ist eine Fahrradkontrolle«, meinte der eine Ordnungsamtsmann.

»Zeigense uns bitte mal Ihre Bremse. Und das Licht. Und die vorgeschriebenen Katzenaugen für Sicherheit im Straßenverkehr«, meinte der andere.

Eisi geriet in Erklärungsnot und wußte nicht, wie sie sich aus diesem Schlamassel herausreden sollte. Was ihre Situation erschwerte, war die Tatsache, daß sie gar nicht mit dem Fahrrad unterwegs war und dementsprechend auch gar kein Fahrrad dabei hatte – eine lupenreine Fahrradnichtdabeihabe quasi. Das kann ja heiter werden, dachte sie, und versuchte es mit einem frechen Ablenkungsmanöver.

»Ich habe doch gar kein Fahrrad dabei«, sagte sie provokant. Doch auf diese billige Masche ließen sich die Amtsleute nicht ein.

»Ohne Fahrrad inner Fahrradkontrolle. Und dann auch noch aufm Bürgersteig unterwegs. Herzlichen Glückwunsch, Frollein. Dit wird teuer.«, sagte der eine Ordnungsamtsmann, während der andere schon seinen Bußgeld-Formularblock zückte.

Aber plötzlich hatte Eisi die rettende Idee. Ihr fiel gerade ein, daß sie ja zufälligerweise eine Tüte dabei hatte, in der Fahrradbremse, Dynamo, Licht, Katzenaugen, Luftpumpe, Flickzeug und Warndreieck verstaut waren. Das alles hatte sie nämlich vorhin – obwohl in Eile – aus einer Vorahnung heraus eingepackt, als sie sich auf den Weg zur Agentur machte. Was für eine glückliche Fügung!

Sie kramte die Fahrradteile aus ihrer Tüte und zeigte sie den Amtsleuten, die damit halbwegs besänftigt waren. Eisi kam mit einem geringfügigen Bußgeld glimpflich davon, das ihr für das Fehlen von Reifen, Rädern, Rahmen und Verbandskasten auferlegt wurde. Gerade noch mal gutgegangen!

Nichtlesen #32: Medusa scherzkeksia

ürzlich hatte Herr Grabowski einen Mitarbeiter seiner Werbeagentur Auweier Unhold & Partner ins Einzelgespräch bestellt. Man war in einem Café im Schöneberger Kiez verabredet. Herr Grabowski setzte sich dort ein-Getränk-bestellen-wollender-weise auf die Terrasse.

ürzlich hatte Herr Grabowski einen Mitarbeiter seiner Werbeagentur Auweier Unhold & Partner ins Einzelgespräch bestellt. Man war in einem Café im Schöneberger Kiez verabredet. Herr Grabowski setzte sich dort ein-Getränk-bestellen-wollender-weise auf die Terrasse.

Grabowski: Eine Tasse Tee mit Milch, bitte.

Kellner: Gern. Tasse oder Kännchen?

Grabowski: Tasse, bitte.

Kellner: Milch dazu oder Zitrone?

Grabowski: Milch, bitte.

Wenig später servierte der Kellner ein Kännchen kalten Kaffee mit Zitrone. Perfekt! Wie Sie sehen, weiß Herr Grabowski dank seiner Jahre währenden Erfahrung als Gast, was und wie man bestellen muss, um in den Genuss des gewünschten Getränks zu kommen.

Und wiederum ein wenig später kam auch schon der besagte Mitarbeiter vorbei. Dazu ein Wort vorab: Es handelt sich dabei um ein langjähriges Agentur-Mitglied, von dem keiner so richtig weiß, über welche Qualifikation er verfügt und was konkret sein Aufgabenbereich in der Agentur ist. Bekannt ist nur, dass er immer dabei ist und alle ihn kennen. Das einzige auffällige Merkmal des ansonsten unklaren Mitarbeiters ist seine Eigenart, zwei Handys am Gürtel zu tragen. Dieser Tatsache verdankt er auch seinen Spitznamen, der da lautet »Pistolen-Pete«.

Jedenfalls stellte sich dann im Einzelgespräch schnell heraus, dass auch besagter Pistolen-Pete selbst nicht sagen konnte, über welche Qualifikation er verfügt und was sein Aufgabengebiet sein könnte.

Aber – hey! – kein Problem, dachte sich Grabowski und übertrug dem Kollegen den seit kurzem verwaisten Abteilungsleiter-Posten des Bereichs »Forschung & Entwicklung« der Agentur.

Bevor Pistolen-Pete nun bald seinen Dienst als Leiter der Labs antreten wollte, fuhr er mit seiner Frau und dem gemeinsamen Kind namens »Kind« an die Ostsee für einen kurzen Urlaub. Dort am Strand war ein reger Quallen-Alarm zu konstatieren, wovon insbesondere Kind schwer angetan war und wofür sich gleich auch der Vater begeistern sollte. Die beiden baldowerten nämlich noch am selben Strand ein interessantes Forschungsvorhaben aus.

Das Konzept von Kind und Pistolen-Pete basierte letztlich auf dem bekannten und bis heute ungelösten Problem der weltweiten, dramatischen Knappheit an Scherzartikelbrillen. Aber dieses Problem ließ sich doch mit einer einzigen kleinen Genmanipulation im Quallenbereich leicht beheben, wie Pistolen-Pete und Kind begeistert feststellten!

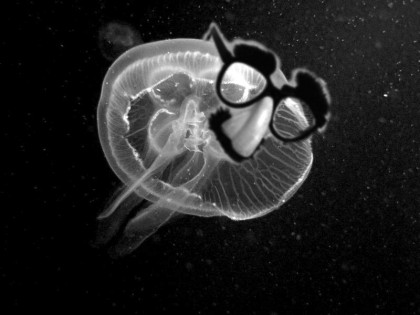

Eine spektakuläre Unterwasser-Aufnahme, die wir Ihnen hier exklusiv präsentieren, sollte mit einem wissenschaftlichen Aufsatz von Pistolen-Pete versehen bald für Furore sorgen in der Welt der Wissenschaft. Durch einen dezenten genetischen Eingriff nämlich können Quallen zur Produktion von Scherzartikelbrillen angeregt werden. Pistolen-Pete würde die neue Quallen-Art als »Medusa scherzkeksia pistolen-petensia«, bzw. umgangssprachlich »Scherzartikel-Qualle«, in die wissenschaftlichen Verzeichnisse eintragen und patentieren lassen.

Hier in einem der ersten Bilder der neuen Spezies sehen Sie eine Scherzartikel-Qualle exakt im Moment der Trennung von Wirtstier und Brille. Während sich das Tier nach der Brillenbildung und Abtrennung erholt, um sich auf einen neuen Zyklus vorzubereiten, treibt die Scherzartikelbrille an die Wasseroberfläche, wo sie abgeerntet werden kann. Die weltweite Versorgungslücke mit Scherzartikelbrillen kann endlich geschlossen werden. Tolle Sache!

Während sich der neue Forschungsleiter also schon im Urlaub als sehr innovationsfreudig erweist, ist Herr Grabowski in Berlin auch nicht untätig. Gerade eben kam er im Café mit einer Frau ins Gespräch.

Grabowski: Hallo, ich bin Grabowski.

Sie: Hallo, ich bin Susanne. Aber meine Freunde nennen mich Sabine.

Auf vielfachen Wunsch: mein Pecha-Kucha-PDF

Vor drei Wochen fand der 25. Berliner Typo-Stammtisch statt, mit einem amüsanten Pecha-Kucha-Vortragsreigen:

- Ole Schäfer »Rockdesign«

- Alex Branczyk »Keine Bahnhofs-, eine Flughafenschrift!«

- Jürgen Siebert »Die 10 größten Designjobmissverständnisse«

- Frank Rausch »Money, Money, Money«

- Georg Seifert »Glyphs (Teil 2)«

- Andreas Frohloff »Einblicke in meine Federsammlung«

- Christine Gertsch »Modono Mio«

- Silke Schaffrath & Ilja Wanka »Kultur gut stärken«

In meinem Beitrag habe ich versucht, binnen 6 Minuten ein überzeugendes Sanierungskonzept für die Kommunikationsdesignbranche anklingen zu lassen. Auf 20 Folien prangerte ich – in einem Countdown à la David Letterman – die 10 beständigsten Vorurteile der Designszene an, beginnend mit Platz 10 und endend mit Platz 1, dem Top-Jobmissverständnis der letzten Jahre. Eine Schnellumfrage unter einem Dutzend Design-Koryphäen hat mir dabei geholfen, die Thesen umfassend zu entwickeln. Jede der 10 Thesen wird auf 2 gespiegelte Sichtweisen präsentiert, als:

- entlarvendes, teils bereits verinnerlichtes Selbstbild der Designer

- als sprach-taktisches Manöver des Auftraggebers

Die Erkenntnisse dieser Recherche waren die Basis für meine aktuelle PAGE-Kolumne, die vor wenigen Tagen in der gedruckten Ausgabe erschien und seit gestern auch online nachzulesen ist. Wer keine Lust zum Lesen langer Texte hat, klicke sich einfach durch das PDF meines Vortrags. Dabei ist lediglich zu beachten, dass man die gelbe These heftigst ablehnen sollte, um die darauf folgenden Zitate auf Rot unmittelbar zu belächeln. Nach den 20 Folien seid ihr gerüstet für ein selbstsicheres Gespräch mit eurem Auftraggeber.

Nichtlesen #31: Grüße aus dem ruhigen Lübberstedt

Bekanntlich führen die zahlreichen Dienstreisen unseren Herrn Grabowski mit schöner Regelmäßigkeit an die Tresen dieser Welt. Nicht so sein letzter Ausflug. Aus geschäftlichen Gründen buchte er eine private Reise zur Familie aufs Land, die er als »Projekt-Besprechung« steuerlich absetzen wollte.

Zu einer jeden guten Reise gehört nach der Anfahrt eine Ankunft, und die fand dann auch am Freitag letzter Woche statt. Und zwar in einem 300-Seelen-Dorf namens »Lübberstedt«, das rund 44 Kilometer südlich von Hamburg in der Lüneburger Heide liegt und mit dem Auto in einer halben Stunde Fahrt erreicht ist. In den Bildern dazu sehen Sie Grabowskis Aufnahmen vom Bahnhof Lübberstedt, intern auch »Grand Central Lübber-Station« genannt.

Zu einer jeden guten Reise gehört nach der Anfahrt eine Ankunft, und die fand dann auch am Freitag letzter Woche statt. Und zwar in einem 300-Seelen-Dorf namens »Lübberstedt«, das rund 44 Kilometer südlich von Hamburg in der Lüneburger Heide liegt und mit dem Auto in einer halben Stunde Fahrt erreicht ist. In den Bildern dazu sehen Sie Grabowskis Aufnahmen vom Bahnhof Lübberstedt, intern auch »Grand Central Lübber-Station« genannt.

Laut Fahrplan für das Jahr 2010 (siehe Abbildung weiter unten) verkehrt hier auf der eingleisigen Bummel-Bahn-Trasse ein paar Mal im Jahr der »Heide-Express«, der Ausflügler durch die Lüneburger Heide kutschiert.

Sodann quartierte sich Herr Grabowski im familiären Domizil ein und verbrachte ein ungestörtes Wochenende mit Projekt-Besprechungen zu Themen wie »Käffchen?« oder »Kuchen?« und ähnlichen, bis es plötzlich in der Nacht von Sonntag auf Montag mit der ländlichen Ruhe vorbei gewesen sein sollte.

Kurz nach Mitternacht nämlich – Herr Grabowski arbeitete mit seinen Geschwistern gerade an der Umsetzung des Konzepts »Kaminfeuer an und Filmchen kieken!« – meinte man, in der Ferne eine Fanfare zu hören. Wenig später vernahm man die Fanfare aus der Nähe. Gleichzeitig wackelte das ganze Haus. Da Herr Grabowski von den Erschütterungen ohnehin schon aus dem Sessel geflogen war, ging er zum Fenster und schaute nach, was da los war.

Kurz nach Mitternacht nämlich – Herr Grabowski arbeitete mit seinen Geschwistern gerade an der Umsetzung des Konzepts »Kaminfeuer an und Filmchen kieken!« – meinte man, in der Ferne eine Fanfare zu hören. Wenig später vernahm man die Fanfare aus der Nähe. Gleichzeitig wackelte das ganze Haus. Da Herr Grabowski von den Erschütterungen ohnehin schon aus dem Sessel geflogen war, ging er zum Fenster und schaute nach, was da los war.

Tatsächlich war da so einiges los; ein Güterzug immerhin! Und zwar ein echter Kaventsmann von einem Güterzug mit locker 20 bis 30 Waggons, der hier um kurz nach 0:00 Uhr durchs Dorf und etwa 7 Meter am Grabowskschen Haus und Wohnzimmer vorbeibretterte. Wieder ertönte die Fanfare, die sich jetzt als Signalhorn des Zuges herausstellte, sich deswegen aber nicht unbedingt leiser anfühlte.

Wenige Stunden später lag Herr Grabowski tief schlummernd im Bett, als er plötzlich vor Schreck fast aus dem Bett purzelte. Erneut das Signalhorn, wieder das Gerumpel, wieder ein Güterzug. Grabowski schaute auf die Uhr: Es war 3 Uhr 34 mitten in der Nacht von Sonntag zu Montag. Jetzt doch leicht ungehalten über die Störung und ja ohnehin unsanft geweckt, ging Grabowski zum Fenster, wo es ihm gelang, diese spektaktuläre Film-Aufnahme des zweiten durchs Dorf knatternden Güterzuges zu machen. (Spektaktulär an diesem Film ist zum Beispiel, dass man fast nichts sieht außer tiefschwarzer Nacht. Dafür hört man aber sehr schön. Wir empfehlen für vollen Film-Genuss, die Lautsprecher Ihres Abspielgerätes auf maximale Lautstärke zu stellen.)

Wenige Stunden später lag Herr Grabowski tief schlummernd im Bett, als er plötzlich vor Schreck fast aus dem Bett purzelte. Erneut das Signalhorn, wieder das Gerumpel, wieder ein Güterzug. Grabowski schaute auf die Uhr: Es war 3 Uhr 34 mitten in der Nacht von Sonntag zu Montag. Jetzt doch leicht ungehalten über die Störung und ja ohnehin unsanft geweckt, ging Grabowski zum Fenster, wo es ihm gelang, diese spektaktuläre Film-Aufnahme des zweiten durchs Dorf knatternden Güterzuges zu machen. (Spektaktulär an diesem Film ist zum Beispiel, dass man fast nichts sieht außer tiefschwarzer Nacht. Dafür hört man aber sehr schön. Wir empfehlen für vollen Film-Genuss, die Lautsprecher Ihres Abspielgerätes auf maximale Lautstärke zu stellen.)

Am Montag dann fuhr Herr Grabowski etwas verschlafen nach der zerschossenen Nacht zurück nach Berlin, wo er in dieser Angelegenheit recherchierte. Seine Ergebnisse zusammengefasst führen uns direkt zur Pointe dieser Geschichte, die da lautet: Es gibt keine. Das alles ist vollkommen real. Wir betonen das nur deswegen, falls es Ihnen so schwer wie uns fallen dürfte, das zu glauben. Und wie die Recherche weiterhin ergab, handelt es sich beim nächtlichen Güterzugverkehr vom letzten Wochenende auch nicht um eine Ausnahme. So sieht’s aus.

P.S.: Falls Interesse, hier ein paar Links zum Thema: eine Bürgerinitiative und das verantwortliche Bahn-Unternehmen

Nichtlesen #30: Eine Liebe in Zeiten von Grabowski

s war eines Tages im Schönebereger Kiez – Agentur-Chef Grabowski ging gerade seinen Pflichten als Stammgast nach und saß demgemäß am Tresen –, als sich auf einmal etwas völlig verrücktes ereignete. Plötzlich nämlich betrat eine hübsche Frau das Lokal und setzte sich an den Tresen.

s war eines Tages im Schönebereger Kiez – Agentur-Chef Grabowski ging gerade seinen Pflichten als Stammgast nach und saß demgemäß am Tresen –, als sich auf einmal etwas völlig verrücktes ereignete. Plötzlich nämlich betrat eine hübsche Frau das Lokal und setzte sich an den Tresen.

»Oha, eine Frau!«, werden Sie jetzt denken … und Sie denken richtig. Lassen Sie uns diesen Sachverhalt etwas eingehender beleuchten. Tatsächlich haben sich inzwischen nämlich viele und nicht gerade die unbegabtesten Geister mit dieser Angelegenheit beschäftigt. Bis heute kann man grob zwei verschiedene Gehlehrtengruppen unterscheiden: auf der einen Seite wäre die Frankfurter Schule (Frankfurt/Oder) zu nennen, deren Interpretation sich vereinfacht gesagt mit »Boah, krass! Ne hübsche Frau!« zusammenfassen läßt.

Auf der anderen Seite die Schöneberger Fraktion, deren Kern-These in einem beherzten »Nun ja, so oder ähnlich auch schon mal erlebt!« mündet. Aber lassen wir die Gelehrten sich mal alleine weiter streiten. Interessant ist nämlich, was dann passierte.

Das Szenario »hübsche Frau setzt sich an Tresen« hatte Grabowski nämlich prophylaktisch längst beplant, bzw. er hatte die Mitarbeiter instruiert, was in solchen Fällen zu tun sei; nämlich erstens:

Unauffällig einen der Deckenstrahler auf Grabowski adjustieren. Und zweitens: Eigens für diesen Anlaß angefertigte Hinweispfeile aus Styropor aufstellen und auf Grabowski ausrichten.

Fehlte nur noch eine dritte Maßnahme, die Grabowski persönlich in die Hand nahm. Er holte ein Buch des berühmten Soziologen und Systemtheoretikers Niklas Luhmann aus seiner Tasche und begann, sehr konzentriert und vor allem sehr offensichtlich darin zu lesen. Dieses Exemplar hatte er übrigens eigens deswegen erworben, weil der Name des Autors Luhmann in ungewöhnlich großer Schrift aufgedruckt und somit aus einiger Entfernung lesbar war.

Fehlte nur noch eine dritte Maßnahme, die Grabowski persönlich in die Hand nahm. Er holte ein Buch des berühmten Soziologen und Systemtheoretikers Niklas Luhmann aus seiner Tasche und begann, sehr konzentriert und vor allem sehr offensichtlich darin zu lesen. Dieses Exemplar hatte er übrigens eigens deswegen erworben, weil der Name des Autors Luhmann in ungewöhnlich großer Schrift aufgedruckt und somit aus einiger Entfernung lesbar war.

Und nach wenigen Augenblicken war Grabowski höchst zufrieden über das Erscheinungsbild, mit dem er sich gegenüber der Frau präsentierte; also mit eigenem Spot, eigenen Pfeilen und anspruchsvollem Buch in der Hand. Vermeintlich Luhmann lesend, linste er verstohlen zur Dame am Tresen und siehe da: Er meinte ein leichtes Anzeichen von Interesse auszumachen!

Trotzdem: Ein bißchen flau, diese Reaktion, dachte er, und zog in Erwägung, die Polizei zu rufen. Aber er hatte noch einen Trumpf im Ärmel. Unauffällig gab er dem Barmann ein Zeichen, der daraufhin mit seinem Handy im Café anrief, woraufhin das Telefon an der Bar klingelte, das der Barmann dann persönlich abnahm, woraufhin er einen Augenblick später für alle hörbar laut über den Tresen rief: »Hey Grabowski, ist für dich. Steve Jobs ist dran. Er will mit dir dieses neue Cloud-Projekt besprechen, falls du Zeit hast.«

»Ja, passt schon«, sagte Grabowski und schlenderte betont lässig zum Telefon, an dem er ein paar angeberische Business-Phrasen absonderte – und zwar laut – und das angebliche Gespräch mit Steve Jobs dann euphorisch beendete, während er nebenbei nach der Frau am Tresen spähte. Und siehe da! Anscheinend hatte sie angebissen!

Wenig später saß Grabowski wieder auf seinem Hocker am Tresen, als die Frau sogar direkt auf ihn zukam und ihn ansprach.

– Hallo, ich bin Andrea.

– Guten Tag, ich bin Grabowski. Schön, dich kennenzulernen.

– Ja, freut mich auch.

Daraufhin plauderten die beiden etwas und wenige Minuten später hatte Grabowski – wie er sagt: aus Liebe! – bei Andrea eine TV-Zeitschrift abonniert und sich für das dreiteilige Reisekoffer-Set als Werbeprämie entschieden.

Nichtlesen #29: »Wind of Change«

Heute morgen dachte sich unser Chefredakteur beim Verfassen dieses Beitrages: »So, jetzt erst mal ein gepflegter szenischer Einstieg!« Gesagt, getan:

Heute morgen dachte sich unser Chefredakteur beim Verfassen dieses Beitrages: »So, jetzt erst mal ein gepflegter szenischer Einstieg!« Gesagt, getan:

Der so wolkenverhangen begonnene Tag sandte plötzlich ein paar zarte Sonnenstrahlen in den Keller des Café Wirleässig in Berlin-Schöneberg und illuminierte eine uralte Handschrift. In seinen vor Aufregung zitternden Händen hielt dieses Dokument der Text-Chef von Auweier Unhold & Partner, der auch als Leiter der historischen Forschungsabteilung der Werbeagentur fungiert. Eben hatte er im Archiv des Café-Kellers ein erstaunliches Dokument entdeckt, das dieses Zitat aus dem frühen 12. Jahrhundert in mittelhochdeutscher Schrift enthält:

»Windmül versauet mîr dehn Dîchters Blik.«

Damit war der historische Beleg für den frühesten Widerstand gegen die Windkraft gefunden. Eine Sensation! Verständlich allerdings nur, wenn man die Zusammenhänge kennt. Passen Sie auf, was ein populärer deutscher Dichter der Neuzeit vor einigen Jahren in einem der führenden Nachrichtenmagazine des Landes verlautbaren ließ:

»Windräder versauen mir den dichterischen Blick.« (Quelle: DER SPIEGEL, NR. 3/1999, »Kampf der Verspargelung«)

Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Aussagen ist verblüffend. Anscheinend hat unser zeitgenössischer Denker einfach nur Windmühlen durch Windräder ersetzt und den Spruch ohne störende dichterische Freiheiten ansonsten übernommen.

Der wachsende zeitgenössische Widerstand gegen die Nutzung der Windenergie folgt also einer hunderte Jahre währenden Tradition. Bis heute war die Forschung von der Gründung der Widerstandsbewegung im 17. Jahrhundert durch den außerordentlich engagierten spanischen Bürgerprotestler Don Quijotte ausgegangen. Dessen Kampf gegen die Windnutzung hat der Journalist Cervantes bekanntlich in einer packenden und brillant recherchierten Reportage festgehalten. Herr Quijottes Feldzug gegen die Windmühlen war allerdings zum Scheitern verurteilt, da er als Einzelkämpfer ohne die Gründung einer Bürgerinitiative und ohne jeglichen juristischen wie wissenschaftlichen Beistand vorgegangen war.

Heute ist die Gegenwind-Bewegung erfahrener, organisierter und fundierter. Man kritisiert nicht mehr nur wie im 12. Jahrhundert die Beeinträchtigungen des dichterischen Schaffens durch die Verwindnutzung der Landschaft. Eine kurze Internet-Recherche im Milieu bringt überraschende Erkenntnisse zutage, wie folgende Beispiele zeigen:

Mit dem Wind Turbine Syndrome verfügt die Bewegung über ein eigenes Krankheitsbild mit Symptomen wie Schlafstörungen, Übelkeit, Kopfschmerzen etc. – empirisch belegt mittels einer Studie an »38 Personen vom Kleinkind bis zum Erwachsenen«. Desweiteren haben zahlreiche Schriftsteller und Professoren ein grundlegendes Papier verfasst und unterzeichnet, dank dem der Widerstand über eigenes Manifest verfügt; und zwar das Darmstädter Manifest.

Und wissenschaftliche Unterstützung erhält die Bewegung vom renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hier wurde eine Studie mit diesem Ergebnis verfasst: »Windkraftanlagen können Klima schädigen: … in einer Klima-Simulation für das Jahr 2100 wurde festgestellt, dass die Temperatur über Land um mehr als ein Grad steigen könnte, wenn nur 10% des Weltenergiebedarfs aus Windkraft erzeugt werden. Gleichzeitig sinkt die Temperatur über den Ozeanen. Ursache ist die verringerte Luftbewegung; die lokalen Folgen könnten erheblich sein und sollten weiter untersucht werden.«

Wie man anhand der kompetenten Forschungs- und Rechercheleistung von Auweier Unhold & Partner sehen kann, hat die Gegenwind-Bewegung seit dem 12. Jahrhundert eine anhaltende Professionalisierung durchlaufen. Die Agentur dagegen geht einen ganz eigenen Weg. Bei Auweier Unhold & Partner ist man weder für noch gegen die Windkraft, sondern nutzt sie für eine beeindruckende Innovation. Auf Basis der Grundlagenforschung wurde ein echtes Win-Win-Wind-Wunder entwickelt.

In der ersten Ausbaustufe ist die Windnovation für gastronomische Betriebe angedacht. In Cafés, Restaurants etc. werden auf den Tischen kleine Windkraftanlagen installiert; quasi umgedrehte Tischventilatoren. Alle Gäste, die gerade nicht reden, müssen dann mittels Pusten die Windräder am Laufen halten. Die so erzeugte Energie wird direkt in den Stromkreislauf des jeweiligen gastronomischen Betriebes eingespeist. Mit den mundbetriebenen Windrädern wird die Energie für Licht, Musik, Backöfen und andere Verbrauchseinheiten erzeugt – absolut regenerativ und ökologisch einwandfrei. Ein schöner Nebeneffekt: Sollte einmal unangenehmes Schweigen zwischen zwei oder mehreren Personen an einem Tisch entstehen, fällt das gar nicht weiter störend auf, da man ja in die Windräder pusten kann und somit beschäftigt ist.

Natürlich eignet sich die neue Technologie in der nächsten Ausbaustufe auch für den Hausgebrauch: Anstatt von großen Windrädern mit den besagten Nachteilen wie Verspargelung, Versyndromung und Verklimaschädigung etc. ziehen die Windkraftwerke in entsprechender Größe in den Haushalt ein: Einfach zuhause im eigenen Wohnzimmer in die handlichen Privatwindräder pusten und so den eigenen Strom erzeugen. Aktuell erwägt man bei Auweier Unhold & Partner schon eine Adaption des Produkts für junge Zielgruppen. Denn in bunt angemalte Heim-Windkrafträder pustet auch der Nachwuchs gerne rein und da kommen ordentlich Kilowattstunden in den Kreislauf.

Dieses sensationelle Windkonzept von Auweier Unhold & Partner wurde bereits mit zahlreichen Innovationspreisen ausgezeichnet, mit Fördergeldern versehen und sogar besungen! Die deutsche Rock-Band »The Scorpions« komponierte eigens für die Auweier-Windkraft den Song »Wind of Change«, der längst als weltweiter Hit bekannt ist. Geht doch!

Michael Bukowski

Illustrationen: © Radius Images, via ZOOM

Nichtlesen #28: Geheimnis der ungelieferten Pizza

ekanntlich logiert die Werbeagentur Auweier Unhold & Partner im Café Wirelässig in Berlin-Schöneberg. Diese Adresse dient gleichzeitig als Hauptstadtrepräsentanz der Agentur, was ordentlich Kosten an Raum und Personal spart.

ekanntlich logiert die Werbeagentur Auweier Unhold & Partner im Café Wirelässig in Berlin-Schöneberg. Diese Adresse dient gleichzeitig als Hauptstadtrepräsentanz der Agentur, was ordentlich Kosten an Raum und Personal spart.

Kürzlich saß das Agentur-Team im Café und brütete über einem Problem. In letzter Zeit hatte sich nämlich eine gewisse Pitch-Müdigkeit in der Agentur breitgemacht. Dass ab und an ein potentieller Kunde bei einer AUP-Wettbewerbspräsentation einschlief, war noch legitim. Aber in letzter Zeit fielen immer öfter auch die präsentierenden Agenturvertreter mitten im eigenen Vortrag in tiefsten Büroschlaf. Was tun dagegen?

Einen ganzen Tag saßen die Leute zusammen, um das agentureigene Präsentationsproblem zu lösen. Etwa gegen 22 Uhr abends war es dem Team immerhin gelungen, sich in einem wichtigen Punkt auf einen Konsens zu einigen. Man verständigte sich ohne Gegenstimme darauf, dass inzwischen alle richtig Hunger hätten. Also rief einer beim Lieferservice an und bestellte sich Pizza ins Café.

Leider wartete man vergeblich auf die Lieferung. Die für das Projekt »Pizza bestellen« verantwortliche Auf-ne-Art-Direktorin Eisi Verspeisi rief noch mal beim Pizza-Laden an und fragte nach. Der Pizza-Bote sei schon lange unterwegs und müsste längst geliefert haben, sagte man ihr. Mehr wisse man auch nicht, entschuldigte man sich.

Erst am nächsten Tag ließ sich das Geheimnis der ungelieferten Pizza klären, bzw. es klärte sich von selbst in Form eines Zettels im Briefkasten vom Café Wirelässig. Auf dem Zettel hieß es, dass man die Bestellung leider nicht zustellen konnte, da man niemanden angetroffen habe, was natürlich Quatsch war, da die Leute ja den ganzen Abend konzipierend im Café Wirelässig verbracht hatten. Dazu folgte noch der Hinweis, dass die Bestellung am nächsten Werktag, aber nicht vor 17 Uhr abgeholt werden könne. Damit war die Sache klar: Eisi Verspeisi hatte versehentlich ausgerechnet jenen Pizza-Laden angerufen, der dafür berühmt ist, dass dort ein Pizza-Bote mit Paketzustellerhintergrund arbeitet.

Der Mann war hatte es auch im Privatleben nicht leicht. Wenn man sich erst mal über Jahre daran gewöhnt hat, anstatt zu klingeln gleich eine »Nicht angetroffen«-Benachrichtigung in den Briefkasten zu werfen, verankert sich dieses Verhalten tief in der Motorik. Die Freundin des Ex-Paket-, jetzt Pizza-Zustellers wartete zum Beispiel manchen Abend vergeblich zuhause auf ihren Freund und fand am nächsten Morgen einen Zettel im Briefkasten mit der Nachricht: »Ich konnte mich Dir leider nicht zustellen, da ich Dich gestern nicht angetroffen habe. Die bestellte Verabredung kann am nächsten Werktag, aber nicht vor 17 Uhr bei mir zuhause abgeholt werden.« Schon peinlich, auf ’ne Art.

Das soll aber mal nicht unser Problem sein. Denn wie eingangs erwähnt, stand die dringende Aufgabe der Pitch-Müdigkeit im Raum, die inzwischen gelöst wurde – und zwar mit diesem verblüffend simplen Konzept: Wenn die Agentur mitten in einer Wettbewerbspräsentation steht, setzen Auweier Unhold & Partner einfach bei »Pitch-Bet« auf ihre eigene Niederlage. Damit lagen sie bisher immer richtig und auf diesem Wege kommt längst viel mehr Kohle rein, als wenn man sämtliche Pitches gewinnen würde. Der weitere Vorteil ist, dass man beim Präsentieren guten Gewissens auch ein Nickerchen halten darf, was die Chancen auf den gewünschten negativen Ausgang enorm erhöht.

Das muss jetzt aber unter uns bleiben

Aber ist das nicht illegal, bei Pitch-Bet auf sich selbst zu setzen, meinen Sie? Völlig richtig. Lassen Sie uns das folgende daher bitte im Vertrauen sagen. Also unter uns jetzt: Natürlich darf keine Agentur bei Pitch-Bet auf einen Pitch tippen, in den man selbst involviert ist. Auweier Unhold & Partner haben daher einen Mittelsmann eingeschaltet, einen gewissen Joseph B. aus der Schweiz, der sich als sehr zuverlässig erwiesen hat, obschon er eine recht happige Provision verlangt.

Das muss jetzt aber nicht unter uns bleiben

Davon abgesehen nutzt man bei AUP die aus den verlorenen Pitches und Etats gewonnene Zeit, um sich um die Bestandskunden zu kümmern. Einen beachtlichen Erfolg feiert man dieser Tag mit einer SEO-Kampagne für die Lektüre für Nichtleser, die jetzt als eines der weltweit führenden Such-Ergebnisse im »leck mich«-Segment firmiert. Laut Screenshot vom 10. Juni 2011 rangiert Nichtleser auf einem sensationellen 1. Platz bei rund 1,14 Mio. »leck mich«-Ergebnissen.

Davon abgesehen nutzt man bei AUP die aus den verlorenen Pitches und Etats gewonnene Zeit, um sich um die Bestandskunden zu kümmern. Einen beachtlichen Erfolg feiert man dieser Tag mit einer SEO-Kampagne für die Lektüre für Nichtleser, die jetzt als eines der weltweit führenden Such-Ergebnisse im »leck mich«-Segment firmiert. Laut Screenshot vom 10. Juni 2011 rangiert Nichtleser auf einem sensationellen 1. Platz bei rund 1,14 Mio. »leck mich«-Ergebnissen.

Auf die Frage, wie dieser schöne Erfolg erzielt wurde, antwortete uns Agentur-Chef-Grabowski: »Wie wir das geschafft haben? Ganz einfach, mittels der »Aus Versehen«-Technology. In diesem Fall haben wir es so arrangiert, dass wir versehentlich während der ersten Wochen diese Kolumne hier falsch verlinkt hatten; nämlich auf einen Blog-Artikel mit dem Titel »Leck mich« und nicht auf die Startseite von Lektüre für Nichtleser. Die aus dieser unbeabsichtigten Fehlverlinkung resultierenden zahlreichen Zugriffe vom Fontblog aus haben uns jetzt zum Marktführer in den »leck mich«-Charts bei Google gemacht. Sie sehen: Manchmal ist es hilfreich, keine Ahnung zu haben, wenn man etwas erreichen will.«