Ken Garland, 1929–2021

London-based designer, writer, lecturer, editor and publisher Adrian Shaughnessy (Unit Editions) took to Twitter yesterday to inform the international design community: “Sad news. Ken Garland has died. He died peacefully surrounded by family, friends and his wife Wanda. The world of graphic design is poorer without him.“

I first met Ken Garland at TYPO Berlin 2002 “Information”, where he was invited by Erik Spiekermann to talk about “70 Years of Urban Transit Diagrams: A Progress (?) Report“ (TYPO 2002 program sheet). The very title of his talk reflects two key traits of this pioneering design thinker: his humor and his relentless fight for a more progressive world through design.

Ken Garland was born in Southampton, and he grew up in Barnstaple, north Devon, next door to a farm, which he loved exploring as a child. He studied design at London’s Central School of Arts and Crafts, graduating in 1954. His classmates included Derek Birdsall, Alan Fletcher, Colin Forbes, Peter Wildbur and Philip Thompson. Ken’s first job from 1956 to 1962 was Art Editor of Design magazine, the trade journal of the Society of Industrial Arts. It was during this time that the spirit for Ken’s future work developed – human-centred, elegantly simple and rigorously conceived. In 1962 he left the magazine to form his own studio, Ken Garland & Associates, a small rotating group of designers who shaped British design for nearly 50 years. The studio’s clients included Galt Toys, Race Furniture, the Butterley Group, Dancer & Hearne, Barbour Index, the Labour Party and Paramount Pictures.

Ken’s entire career was marked by political activity. It began in 1962 with his work for the Campaign for Nuclear Disarmament (CND). He produced material for CND from until 1968. During this time he redrew the world famous peace symbol ☮ into the clean-lined graphic familiar around the world today.

In 1963 Ken Garland wrote and proclaimed the The First Things First manifesto “in favour of more useful and more lasting forms of communication“ and demanded “Reversal of priorities in favour of the more useful and more lasting forms of communication.” Ken claims for a ”society that will tire of gimmick merchants, status salesman and hidden persuaders”. The manifesto was backed by over 400 designers and artists and also received the backing of Tony Benn, radical left-wing MP and activist, who published it in its entirety in The Guardian. It was later updated and republished with a new group of signatories as the First Things First 2000 manifesto.

10 years after his appearance in Berlin, I had the great pleasure of meeting Ken again at TYPO London “Social”. Here you can find the video of his talk Word and Image … but beware, it’s on a veeeery slow server. In this talk, Ken is dealing with the original conjunction of spoken word and image: First come the spoken word; then the image; later, the written word; even later, the printed word.

One year later, Ken Garland opened TYPO Berlin 2013 “Touch”. Six years after the launch of the iPhone, which completely redefined visual communication, the term “touch” came to represent a whole new way of grasp information. But Ken kicked off the conference with an entirely different perspective on “touch”. He approached the subject with a visual exploration of what this word actually means to us. Is touch best visualised as a scene from Michelangelo’s Creation of Adam fresco on the Sistine chapel? Or, a picture of a a lion mother and cub. Or a picture of the touch of a loving parent holding the foot of a child? Or, a more poignant interpretation, the hand of a starving African hand, in the hand of a Westerner? Ken brought the audience through these, and a range of other images, in a captivating and genuinely moving talk that seemed all too short.

Our TYPO blog editor at the time, Paul Woods, now CEO & CCO of Edenspiekermann Los Angeles and acclaimed book author, captured the moment this way: “The main hall was in total silence for this legendary figure of design, as the audience hung onto every word. And, except for one slide showing an image of an infant touching an iPad, the presentation was free of any reference to technology or design, which made for a refreshing start to TYPO, given the theme.“

In September 2020, Ken Garland was awarded the London Design Festival’s Medal for Lifetime Achievement at a virtual ceremony. In doing so, the organizers recognized his influence and impact over 7 decades of tirelessly teaching, writing, speaking, photographing, and creating some of the most powerful and playful designs of the era. Oliver Wainwright of the Guardian reviewed Ken’s life on the occasion of the award ceremony … an article worth reading.

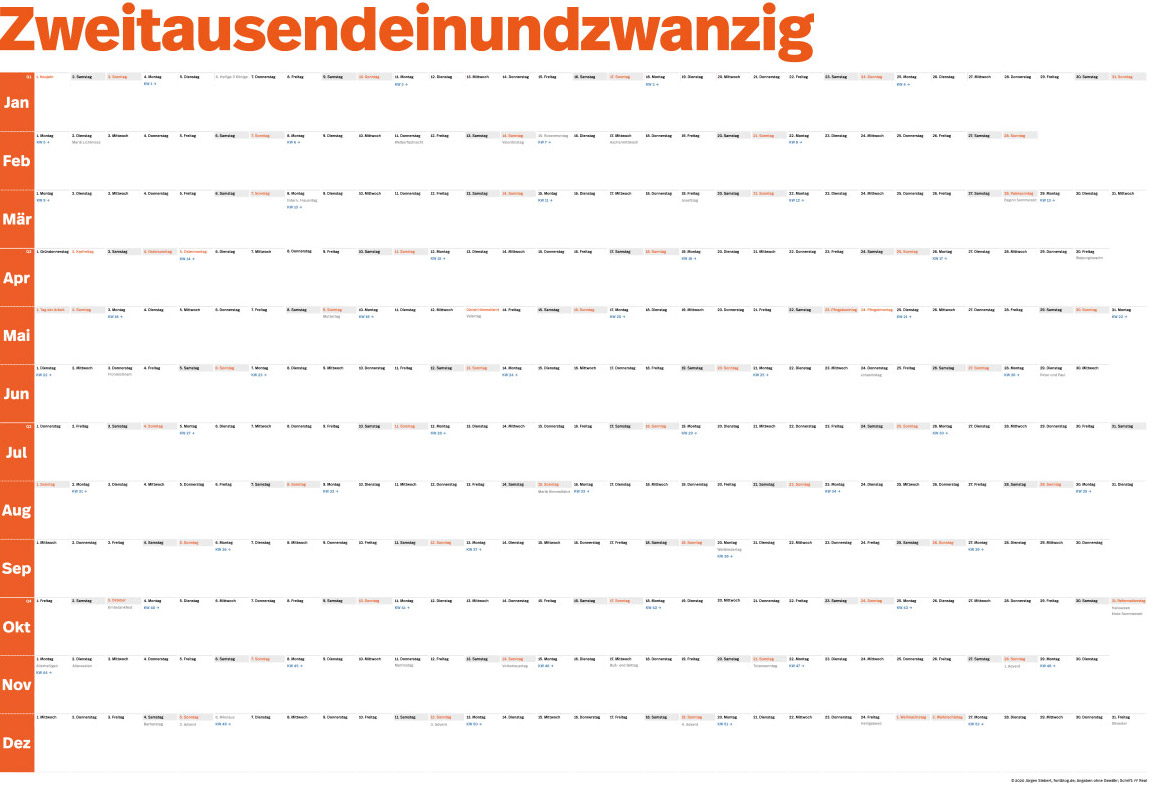

A0-Jahreskalender kostenlos für Selbstabholer

Jahresplaner Zweitausendeinundzwanzig, hier als PDF laden (1 S, A4, 2 MB) …

Der erste Monat ist zwar schon rum, aber das sind ja nur 8,3 % vom ganzen Jahr. Darum wage ich mal den Versuch, die überzähligen A0-Wandplaner (in den Farben des Jahres oder orange/schwarz) kostenlos für Selbstabholer in Berlin anzubieten. Es stehen je 30 Exemplare zur Verfügung, im voluminösen A0-Format, piekfein im Offset-Druck hergestellt. Einfach eine E-Mail mit deinem Farbwunsch schreiben und ich antworte mit Terminvorschlag und Adresse … Kein Versand!

Alle Gute zum Neunzigsten, Georg Salden

Type is Money: Erinnerung an die TYPO Berlin 1998

Vom 12. bis 14. März 1998 veranstaltete FontShop in Berlin seine 3. internationale Designkonferenz. Ich war Programmdirektor und lud zum Motto „Type is Money“ führende Experten der Werbe- und Schriftenszene ins Haus der Kulturen der Welt. Vor 1200 Besuchern beleuchteten sie die Rolle der Schrift in Werbung und Marketing: Jonathan Barnbrook, Lo Breier, Neville Brody, David Carson, Günter Gerhard Lange, Erik van Blokland und Just van Rossum, Uwe Loesch, Stefan Rögener, Erik Spiekermann, Hansjörg Stulle, Roger Pfund … und Georg Salden. Er stellte unter anderem das gerade vollendete 10-minütige Filmporträt „Die Wut auf den Buchstaben“ vor.

Ich hatte Georg 10 Jahre zuvor kennengelernt. Als Chefredakteur von PAGE besuchte ich ihn in seinem Atelier, um alles über seine Methode des Schriftentwerfens zu erfahren. Damals war der Beruf mitten im Umbruch. Das Desktop Publishing krempelte eine Industrie um, die bis dahin Experten an spezialisierten Maschinen vorbehalten war. Doch auf einmal konnte jeder einen Font bauen, der einen Mac oder einen PC und eine Type-Design-Software wie zum Beispiel Fontographer beherrschte. Und das waren viele.

Georg fremdelte mit diesem Trend, obwohl er in gewisser Weise Vorreiter der Do-it-yourself-Fontproduktion war. Seit 1986 digitalisierte er seine Schriften selbst, auf einem MicroVAX-„Minicomputer“ (groß wie ein Kühlschrank) und mit der Original-Ikarus-Software von URW. Weil das Schriftenmachen etwas für Perfektionisten ist, liegt es in der Natur der Sache, dass die Entwerferinnen und Entwerfer ihre Zeichnungen gerne selbst digitalisieren und in Fonts verwandeln möchten. Was Georg Salden in den 1990er Jahren verständlicherweise irritierte, war der jugend-liche Überschwang einer neuen Generation von Schriftentwerfern, die erst mal die Regeln ihrer Mütter und Väter über den Haufen schmissen und jede Menge experimenteller Fonts auf den Markt brachten. Er nannte sie „die Fontographen“.

Auf der TYPO 1998 sagte Salden: „Ich versuche endgültige Formen zu schaffen, die vielleicht noch in 50 oder 100 Jahren repräsentativ sein können.“ Wir wissen heute, das ihm dies gelungen ist und dass die Techno-Schriften der 90er Jahre (Salden: „Schriften aus dem Fleischwolf“) keine lange Lebensdauer hatten. Sie folgten einem kurzlebigen Modetrend (David Carson: „The End of Print“), bei dem es schlicht darum ging, die beschränkte Multimedia-Ästhetik aufs Papier zu übertragen und den flackernden Animationen am Bildschirm etwas entgegenzusetzen.

Georg zog sein eigenes Resümee auf der Bühne der TYPO Berlin. Am Ende seines Vortrags gab er der Veranstaltung ein neues Motto: „Type is Monkey“.

Herzlichen Glückwunsch zum Neunzigsten, lieber Georg. (Foto: Marc Eckardt)

Warum eine eigene Coronavirus-Statistik?

Drei schnelle Antworten vorweg:

- Weil ich die Vergangenheit festhalten möchte

- Weil ich die Gegenwart verstehen möchte

- Weil ich in die Zukunft blicken möchte

Und dies alles zusammen liefern mir weder die Statistiken der Meldestellen, noch der Medien.

Wie so oft begann bei mir alles mit einer Unzufriedenheit über die Gestaltung der „amtlichen“ Charts: Schrift, Farbe, Übersichtlichkeit. Bald merkte ich, dass die von den Medien gelieferten Statistiken auch meine Fragen nicht beantworteten. Schließlich erwachte der Forschergeist in mir, weil ich mich an die tagelangen Messungen und Kurven während meines Physikstudium erinnerte, aus denen ich belastbare Ergebnisse herauszulesen versuchte.

Die erste Visualisierung der Covid19-Entwicklung, die Anfang März die große Runde im Netz machte, war die schwarze Landkarte mit den roten Luftballons, ins Netz gestellt von der Johns Hopkins University (Baltimore, Maryland, USA): COVID-19 tracking map. Diese und andere Statistiken (zum Beispiel des Robert Koch Instituts) nehmen drei Parameter unter die Lupe: (1) die Anzahl der registrierten Fälle, die (2) Summe der Verstorbenen und die (3) Zahl der Genesenen, wobei die beiden letzteren übrigens Untermengen von (1) sind, also darin enthalten. Was mir bei diesen Karten fehlte, war der zeitliche Verlauf.

Leider ist gerade die erste Variable (Fallzahl) die unsicherste. Sie basiert auf den Ergebnissen von Tests, die in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Weil es die Kapazität des Gesundheitswesens nicht leisten kann, alle Menschen (mit oder ohne Symptome) zu testen, muss eine Auswahl getroffen werden. Flussdiagramme helfen bei der Entscheidung, ob man überhaupt eine Chance auf einen Test hat (hier ein Beispiel auf Zeit Online: Habe ich mich mit dem Coronavirus angesteckt?).

Die Covid-19 Tracking-Karte der Johns-Hopkins-Universität dient vielen Experten als Datenquelle für die Beobachtung der Coronavirus-Pandemie-Entwicklung

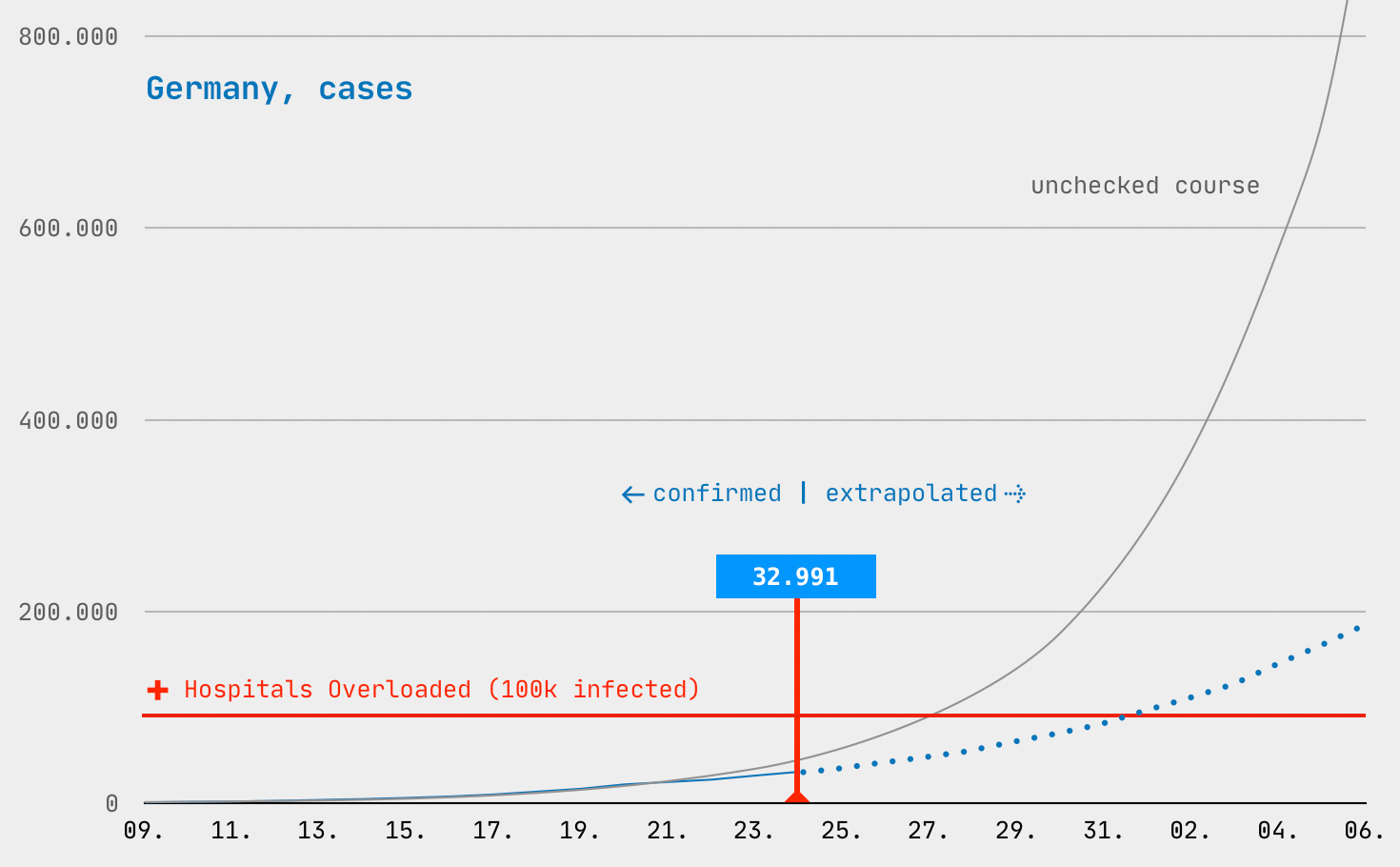

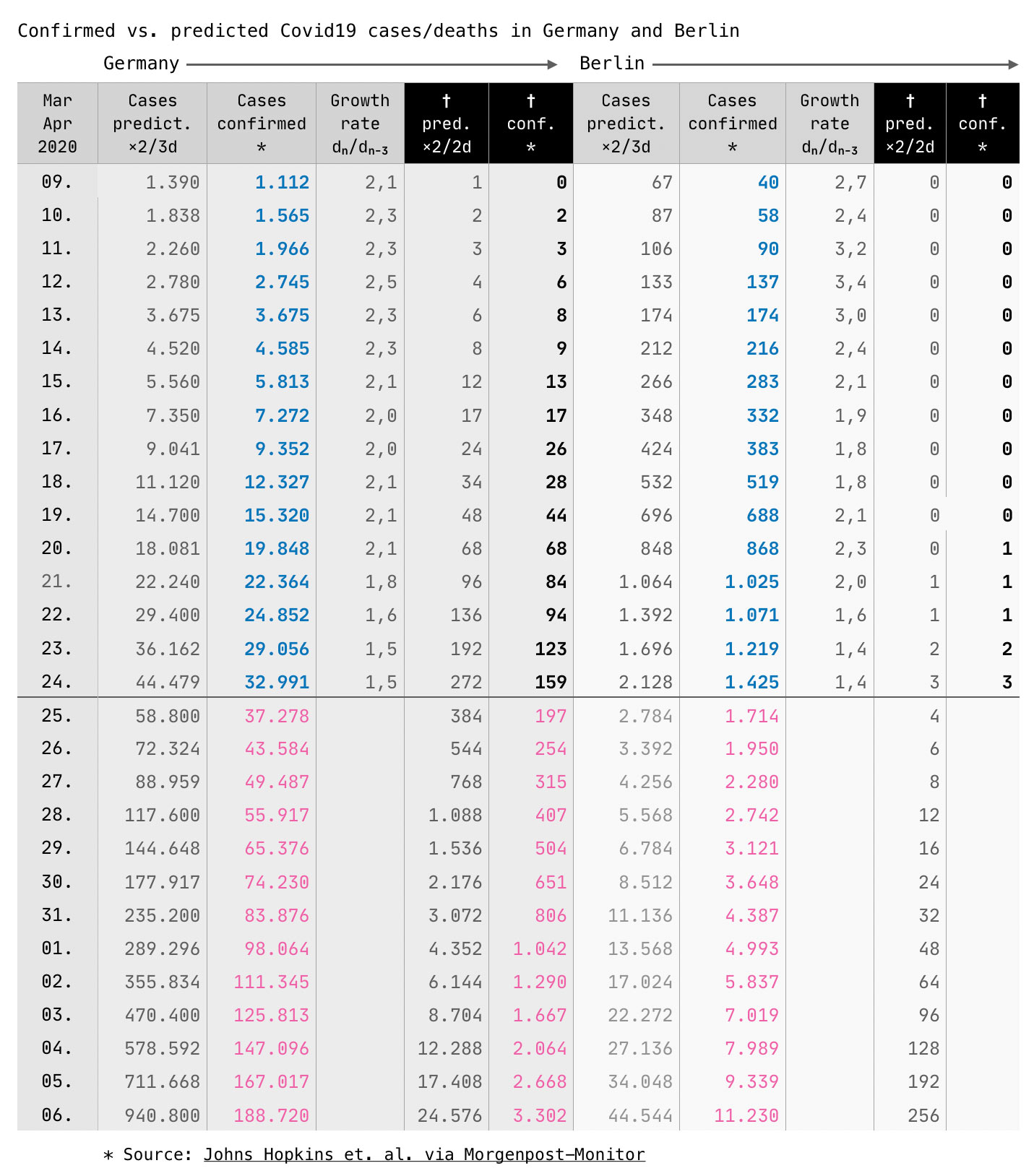

Es ist also davon auszugehen, dass weit mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind, als die statistische Zahl der registrierten Fälle wiedergibt. Wie hoch diese Dunkelziffer ist, weiß derzeit niemand. Was allerdings ziemlich zuverlässig gezählt wird, ist die Zahl der Verstorbenen. Die aktuell vergleichsweise geringe Zahl der Toten in Deutschland (heute 159, bei 33.000 registrierten Fällen) weist laut Experten darauf hin, dass in Deutschland mehr getestet wird als zum Beispiel in Spanien (2991 Tote, 42.000 Fälle) oder in den USA (801 Tote, 55.000 Fälle); so lässt sich erahnen, in welchen Dimensionen sich die registrierten Fälle dieser beiden Länder tatsächlich bewegen müssten … sie stehen noch vor großen Herausforderungen.

Wichtig ist auch zu erwähnen, dass die Zahl der registrierten Fälle bezüglich des Fortschritts der Pandemie immer ein Blick zurück ist. Das ergibt sich aus der Inkubationszeit des Virus (5 – 6 Tage), plus der Zeit für den Test, das Warten auf das Ergebnis, das Melden an die Gesundheitsämter und deren Veröffentlichung … alles in allem 10, wenn nicht gar 12 Tage.

Warum nehme ich die Daten von Johns Hopkins und nicht die vom Robert Koch-Institut?

Mir fiel von Anfang an auf, dass die Zahlen von Johns Hopkins nicht nur die höheren waren, sondern auch übers Wochenende konstant weiterliefen, wenn Gesundheitsämter nur spärlich besetzt sind. Der Grund: Johns-Hopkins-Mitarbeiter suchen und zapfen aktiv öffentlich zugängliche Quellen ab, zum Beispiel die Internetseiten von Gesundheitsbehörden, die Website der WHO, und laut welt.de „auch eine Community von Medizinern, die Medienberichte und Twitteraccounts von Behörden analysieren. Damit geben die Zahlen der Johns-Hopkins-Universität nahezu in Echtzeit das Lagebild wieder.“ So ähnlich würden das auch andere Datensammler machen, zum Beispiel Risklayer. Die WHO-Daten stammten von den nationalen Behörden und geben den Datenstand von 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit wieder.

Um abschätzen zu können, welche Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie sinnvoll sind, benötigen Politik und Wissenschaft verlässliche Daten. Doch wie auch der SPIEGEL gestern feststellte: Die Fallzahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hinken der Realität teils mehrere Tage hinterher (Die große Meldelücke). Unser föderales System bringt es mit sich, dass in den Bundesländern unterschiedliche Behörden die Daten erfassen, bündeln und zu verschiedenen Zeiten veröffentlichen. Generiert werden die Daten in Testlaboren, die Coronafälle innerhalb von 24 Stunden an die örtlichen Gesundheitsbehörden melden, also Stadt oder Landkreise. „Das geschehe in der Regel per Fax“ zitiert der SPIEGEL einen Behördenmitarbeiter. Daraufhin werden sie händisch in ein digitales Meldesystem eingegeben, das sie an die Landesbehörden übermittelt. Diese importieren die Fallzahlen in eine Datenbank und senden sie um 15 Uhr an das RKI.

Ich nutze die Zahlen von Johns Hopkins, die ich einer ziemlich gut gestalteten und gepflegten interaktiven Website der Berliner Morgenpost entnehme: Coronavirus Echtzeitkarte. Dort ist auch ein hilfreicher Rückwärts-Schieberegler integriert.

Die Spielregeln der Virus-Pandemie

Ich habe mit meiner Statistik vor rund drei Wochen begonnen, als die ersten Maßnahmen beschlossen wurden: ein Fußball-Bundesligaspiel ohne Zuschauer, die Eishockey-Liga brach gerade ihre Saison komplett ab, Berlin schloß alle Opern und Theater, Businesskonferenzen werden reihenweise abgesagt und am Abend gab James Blunt sein Konzert in Hamburg vor leeren Rängen. Alles begann mit einer simplen Tabelle, in der ich die aktuellen und zurückliegende Fallzahlen und Todesfälle eintrug, für Deutschland und Berlin. Dem hoch geschätzten Podcast von NDR Info Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten habe ich an diesem Tag entnommen, dass sich die Epidemie – basierend aus den Erfahrungen in China und Italien – nach folgenden 3 Spielregeln ausbreitet:

- Die Zahl der gemeldete Fälle verdoppelt sich alle 3 Tage

- Die Zahl der gemeldeten Fälle ist in 3 Wochen die Zahl der Toten und/oder

- Die Zahl der Toten verdoppelt sich alle 2 Tage

Das ist die Ausbreitungsmathematik für eine ungebremste Entwicklung des Coronavirus. Und sie verläuft exponentiell, denn nichts anderes bedeutet multiple Verdopplung: 2 hoch n, oder auch 2ⁿ geschrieben. Es fällt uns Menschen schwer, die Dramatik eines exponentiellen Wachstums zu verstehen. Unser Gehirn kann nur linear. Mancher erinnert sich vielleicht an die Anekdote vom indischen Kaiser Sheram, der den Erfinder des Schachspieles belohnen wollte, weil er großen Gefallen an dem Spiel fand. Der Erfinder sollte einen Wunsch äußern, worauf dieser sagte: „Händige mir für das erste Feld des Schachbrettes 1 Reiskorn aus, 2 Körner für das zweite Feld, 4 für das dritte und für jedes weitere Feld doppelt so viele Körner wie für das vorhergehende“. Der Kaiser fühlte sich gekränkt, da ihm das Ausmaß des Wunsches noch nicht bewusst war. Als digitalisierte Menschen, Freunde des Dualsystems und Käufern von Computern ist uns die Zahlenreihe 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 und 1024 durchaus bekannt und wir wissen daher, dass auf dem 10. Feld des Schachbretts bereits 512 Reiskörner liegen, summiert mit den Feldern davor sind das 1023 Reiskörner. Kurz und gut: die Reiskornzahl des 64. Feldes liegt über 9 Trillionen (eine 19-stellige Zahl), die Anzahl der Reiskörner auf allen Feldern ist 20-stellig. Bei 3 g Gewicht pro Reiskorn ergeben sich 540 Milliarden Tonnen Reis, was 873 Jahresernten Reis entspricht. Danke an Jennifer, Theresa, Sabrina, Charlina & Birte von der TU München fürs Ausrechnen (PDF).

Zurück zur Entwicklung der Coronavirus-Fallzahlen in Deutschland. An dem Tag, als ich meine Tabelle begonnen habe (12. März), lag die Zahl der gemeldeten Fälle bei 2.745, drei Tage später bei 5.813, wieder drei Tage später bei 12.327 … ich habe später noch die Woche zuvor erfasst und festgestellt, dass sich die Zahl der Fälle über zwei bis drei Wochen wie ein Uhrwerk gemäß den Vorhersagen entwickelt hatte.

Das war die Zeit, als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn täglich vors Mikrofon trat und sofortige Maßnahmen forderte. Was er nicht sagte, aber wusste: Entwickeln sich die Fälle und die Todeszahlen ungebremst weiter wie bisher, hätten wir in Deutschland am Ende der ersten April-Woche bereits 1 Million gemeldeter Fälle und rund 20.000 Tote. Das sagte mir jedenfalls meine Tabelle, die ich zu dieser Zeit noch nicht mit den April-Zahlen auf Twitter veröffentlichte, sondern nur bis zum 31. März.

Was ich aber tatsächlich mit meiner eigenen Tabelle herausfinden wollte, und das ist keiner mir bekannten Statistik zu entnehmen: Wann und wie stark greifen die Maßnahmen, die zunehmend schärfer wurden, bis zur Kontaktsperre vor 3 Tagen? Dazu braucht es nur zwei Kurven (siehe oben), nämlich die ungebremste und die gemeldete Entwicklung (vom Fällen und Toden), wobei ich die gemeldeten Zahlen ab jedem Stichtag hochrechnete, mit der gerade geltenden Wachstumsrate. Seit Sonntag liegt die Wachstumsrate unter 2.0 (also keine Verdopplung mehr), aktuell liegt sie bei den Fällen bei 1.5 und bei den Toden bei 1.4.

Meine tägliche Coronavirus-Tabelle für Deutschland und Berlin stellt die bestätigten Fälle (blau) und Tode (schwarz) den internationalen Erfahrungswerten für ungebremste Ausbreitung gegenüber (grau); in magenta die Hochrechnungen, basierend auf den am Stichtag geltenden (gebremsten) Wachstumsraten.

[wird fortgesetzt]

Freda Sack, 1951–2019

Photo © 2012 Jason Wen, TYPO London

The British type designer Freda Sack died yesterday in early hours of the morning. Her longtime partner David Quay informed us today by mail: “Freda departed from the world.She went to sleep listening to her favourite music and died in her sleep—the perfect way to go.”

Freda Sack was born in London in 1951. She completed her diploma in Graphic Design and Typography at the Maidstone College of Art. She began to work at Letraset International in 1971 and learned the basics of type design under the direction of Bob Newman. Later at URW in Hamburg she was involved in the development of the first groundbreaking font software application. In 1978, she was appointed Senior Type Designer at Hardy Williams Design in London and moved to Typographic Systems International in 1980. Sack began working as a freelance designer in 1983. Her clients included British Airways, Air UK and Vauxhall.

In 1990, she and David Quay founded The Foundry, a company for the development, production and distribution of digital typefaces. Ten years later Freda set up her own company Foundry Types to further develop The Foundry typeface library, and to continue with the design and implementation of specially commissioned typefaces. Her corporate fonts include NatWest, Yellow Pages directory, Brunel signage UK mainline stations, Lisbon Metro Portugal, Swiss International Airlines, Saudi Arabian Airlines, and WWF (Worldwide Fund for Nature) multi-language.

Freda worked extensively in design education, advising, lecturing, and mentoring. She was awarded an Honorary MA by University of the Creative Arts (UCA), and appointed to the Board of Governors. As a longstanding Director and Board member of ISTD (International Society of Typographic Designers), she was dedicated to promoting typography in all its inspiring forms.

Freda Sack was a speaker at the TYPO London 2012, where the portrait photo above was taken (© Jason Wen). Our friend Dieter Telfser interviewed Freda on the fringes of the London Design Festival 2006: A passion for letterforms …

Plakat-Sammlung Brumnjak sucht Zuhause

»Print is not dead« war sein Mantra – die Gegenthese zu David Carsons Devise aus dem Jahr 1995: The End of Print. Er war Sammler, Dozent, Grafikdesigner und Geschäftsführer einer außergewöhnlichen Berliner Druckerei, in der er seine Liebe zum Papier, zur Typografie und zu Farben auslebte: Boris Brumnjak. Er starb im Oktober 2017 (Nachruf im Fontblog).

Boris war ein leidenschaftlicher Sammler. »Ich dachte, ich sei ein Verrückter. Dabei treffe ich auf meinen Reisen noch durchgeknalltere Zeitgenossen: Extrem spannende und sympathische Menschen, manchmal auch mit Plakaten.« Brumnjak sammelte über zehn Jahre typografisch gestaltete Schwarz-Weiß-Poster. Gerade dieser Fokus stellt, durch die markante Reduktion der Mittel, eine besondere Herausforderung für jeden Gestalter dar. Im Oktober 2013 zeigte er eine Auswahl seiner Plakate in der Luzerner Kunsthalle, wozu auch ein kleiner Katalog erschien (Fontblog berichtete).

Nun sucht die außergewöhnliche Sammlung (rund 200 Motive) ein neues Zuhause. Genauer: Boris’ Vater Lucian Brumnjak sucht das Zuhause. Und Fontblog möchte dabei helfen. Oberstes Ziel von Lucian Brumnjak ist es, die Sammlung zusammen zu halten. Gespräche mit dem Plakatmuseum Essen sind irgendwie stecken geblieben, Kontakte zu privaten Sammlern gibt es (noch) nicht. Wer kann helfen? Einfach eine Mail an mich, die ich dann gerne an Boris’ Vater weiterleite.

Gerard Unger, 1942–2018

Wenn man Gerard Unger häufiger begegnet ist und sich heute dieser Momente besinnt, dann blitzt, trotz des traurigen Anlasses, die Erinnerung an seinen anregenden Humor durch. Man konnte und kann sich dessen nicht erwehren. Und ich will das auch jetzt nicht. Gerard war die personifizierte gute Laune, stets herzlich, gutmütig, zuvorkommend, er konzentrierte sich immer auf die Person(en) gegenüber. Und dann kam irgendwann eine schräge Bemerkung über seine Lippen, ein Aperçu oder eine verrückte Geschichte, die er nüchtern vortrug … bis sich, nach einem Schmunzeln in seinen Augen, die Gesprächspartner trauten, in Gelächter auszubrechen. Gerard Unger ist heute im Alter von 76 Jahren in Bussum gestorben, 4 Monate nach seiner Frau Marjan Unger-De Boer (11. Feb 1946 – 27. Jun 2018) und 6 Jahre nach dem Tod seiner Tochter Flora Unger-Weisfelt (1983–2012).

Es war vor 28 Jahren, im Oktober 1990, als ich eingehender mit Gerard Ungers Humors in Berührung kam. Als Chefredakteur von PAGE hatte ich ihn dazu überredet, eine Weihnachtsgeschichte für das Dezember-Heft zu verfassen. Ihr Thema war die holländische Tradition der Schokoladenbuchstaben (niederländisch: chocoladeletter), die von Oktober bis Sinterklaas (5. Dezember) in den Geschäften seines Heimatlandes angeboten werden. Unger hatte mir Wochen zuvor jede Menge Informationen und Abbildungen zu diesen Lettern angekündigt, einige direkt aus den Werkstätten der Hersteller Droste, Baronie-De Heer, Verkade und Albert Heijn. Sein Vortrag auf der Fachkonferenz Type 90 über dieses Thema hatte mehr Popularität verdient.

In seiner PAGE-Geschichte verglich er die verschiedenartigen Gussformen der Süßigkeit mit den fundierten Kriterien der Schriftklassifikation (Egyptienne, Sans, Antiqua …), berechnete das verzwickte Verhältnis von Schokoladen-Buchstaben-Breite mal -Höhe mal -Tiefe, die bei allen Lettern stets die konstante Masse an Schokolade von rund 80 g ergeben muss. Um das zu erreichen, sind die schmalen Buchstaben flacher als die breiten, besonders voluminöse Glyphen sind tiefer geriffelt oder aus leichterer Schokolade gegossen. Er philosophierte über die Geschmacksrichtungen Weiß, Milch und Bitter und betonte, dass es bei diesen Schriftzeichen weniger um Lesbarkeit als um Genießbarkeit ginge. Unger wusste auch Bescheid über die meistverkauften Lettern: M für Mama/Moeder, P für Papa aber den »Zwarte Piet« (= Schwarzer Peter, vergleichbar mit unserem Knecht Ruprecht); am seltensten würden O und V verkauft. Zur Bebilderung lieferte er seltene Fotos aus seinem Archiv, zum Beispiel eine Digitalschrift aus Schokolade, Typ LCD aus den 1970er Jahren (»Die konnte man wunderbar brechen.«) und Experimente mit Kleinbuchstaben (»Das kleine i war ein Problem.«). Ich hatte noch nie so viel Spaß, ein Manuskript ins Deutsche zu übertragen und freute mich riesig auf die mehrseitige gedruckte Geschichte im Heft.

Gerard Unger wurde am 22. Januar 1942 in Arnheim geboren. Er studierte von 1963–67 an der Gerrit Rietveld Akademie in Amsterdam und startete sein Berufsleben bei Total Design, Prad und Joh. Enschedé. Im Jahr 1975 etablierte er sich als unabhängiger Schriftentwerfer, was damals ein ziemlich seltener Berufsweg war.

In der Welt des Schriftdesign gilt Gerard Unger als der große Pragmatiker. Neue Technologien griff er mit Freude und Neugier auf, seien es die ersten Pixelschriften für den digitalen Fotosatz, Anfang der 1970er Jahre bei der Dr. Ing Rudolf Hell GmbH in Kiel, danach die Ikarus-Vektorkurven-Technik von URW und Ende der 1980er Jahre schließlich die von Adobe entwickelte PostScript-Technik. Sein Interesse für die Font-Technologie machte ihn nicht nur zu einem Langzeit-Star der internationalen Schriftszene, sondern zum Vorbild und Lehrer für die Digital-natives der Type-Design-Szene: Man verstand sich über fast 3 Jahrzehnte auf allen Ebenen der Schrift-Design- und -Wertschöpfungskette.

Unger entwickelte im Laufe der Jahre viele erfolgreiche Schriften, zunächst exklusive Entwürfe wie Markeur (für Pantotype) und M.O.L. (U-Bahn Amsterdam), für ANWB (Niederländische Straßenschilder) und für Siemens. Die frei lizenzierbaren Schriften entstanden in Kooperation mit den Herstellern von Setzmaschinen (Hell, Linotype), sowie unabhängigen Foundries wie Bitstream. Wegen ihrer vorzüglichen Lesbarkeit in klein gesetzten Texten wurden viele seiner Schriften von Zeitungen geschätzt, zum Beispiel Gulliver (1993), die sowohl bei USA Today als auch bei mehreren europäischen Zeitungen im Einsatz ist; Coranto ist die Hausschrift von The Scotsman und der brasilianische Zeitung Valor. Ungers bekannteste Schrift ist wahrscheinlich Swift aus dem Jahr 1985, die er später noch mal als Swift 2.0 und Neue Swift in einer erweiterten Form herausbrachte. Ihr Name (Mauersegler) beschrieb auf poetische Art das Typische an Ungers beschwingter Kurvenführung, sowie der konischen Horizontalen, großzügige Innenräume und die lesefreundliche horizontale Betonung des Schriftbildes.

Original-FUSE-Plaket zur Schrift Decoder (links), beides entworfen von Gerard Unger im Herbst 1991: rechts: die populäre Schriftfamilie Swift (Abbildungen ©FSI FontShop International, Myfonts)

Wenn ich Gerard Unger auch nie für die Veröffentlichung einer Schrift in der FontFont-Bibliothek gewinnen konnte, trotz mehrere Versuche in den 1990er Jahren, so hatte ich 1991 wenigstens die Ehre, seine experimentelle Decoder mit der FUSE-Ausgabe 2 zu publizieren. FUSE war eine Poster-Disketten-Publikation mit experimentellen Schriften, herausgegeben von Neville Brody und FontShop International. Ungers Decoder bestand aus nur einem Dutzend abstrakter Zeichen, die das essenzielle Baumaterial aller seiner Schriften in sich trugen. Jedes Zeichen für sich roch nach Unger, und wenn man mit diesen eigene Buchstaben zusammenbaute, sahen sie erst recht nach Unger aus.

Der Großteil von Gerard Ungers klassischen Schriften ist heute über die Linotype-Bibliothek und die Dutch Type Library erhältlich; seine jüngsten Schöpfungen betreute Type Together. Ein PDF seines Gesamtwerkes findet sich hier bei Klingspor …

Neben der Arbeit als Schriftentwerfer war Gerard Unger jahrzehntelang im Bildungsbereich aktiv. Er lehrt rund 30 Jahre an der Gerrit Rietveld Academie, ab 1993 war er Gastprofessor in Reading (Department of Typography and Graphic Communication); von 2006 bis 2012 war er Dozent für Typografie am Department of Fine Arts der Universität Leiden. Auch bei seiner Lehrtätigkeit verpackte er gute Ratschläge gerne in Humor. Sein Schüler Dave Foster erinnert sich an folgenden Ratschlag: »Dein kleines g ist ein Party-g, doch keiner der anderen Buchstaben weiß von der Party. Lade sie ein!«

Und Unger schrieb wegweisende Bücher. Sein bekanntestes ist »Terwijl je leest« (deutsch: »Wie man’s liest«; 1997), das in verschiedenen Sprachen und 2006 noch mal in einer überarbeiteten Auflage erschien. Vor wenigen Wochen kam sein letztes Buch »Theory of Type Design« heraus, in dem er sich dem gesamten Feld der Schriftgestaltung widmet, von der Historie über Normen und Strukturen bis hin zu Lesbarkeit und Ausdruck.

Im Laufe seines Lebens wurde Unger mit vielen Preisen geehrt. 1984 erhielt er den H.-N.-Werkman-Preis, 1991 den Maurits-Enschedé-Preis für sein Gesamtwerk, 2009 den SOTA Typography Award und 2012 den Piet Zwart Lifetime Achievement Award.

Gerard: Vielen Dank für die tollen Schriften, die uns und Generationen nach uns lange an dich erinnern werden. Vielen Dank auch, dass du dein Wissen an Hunderte junge Type-Designerinnen und -Designer weitergegeben hast.

(Aufmacherfoto: ©2004 Marc Eckardt)

Digitally remastered: The BEATLES “White Album” Cover

Digitally remastered: JPG-Abbildung des »The BEATLES« Cover (White Album, 1968) mit Simulation der Prägung

Es ist mein absolutes Lieblingsalbum und ich habe es mir jetzt zum vierten Mal gekauft: Vinyl 1969, Musik-CD 1987, Remastered-CD 2009 … und nun der Remix-2018-Download, am vergangenen Freitag zum 50. Jahrestag des Doppelalbums »The BEATLES« erschienen. Wie schon beim Remix von »Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band« hat Giles Martin, der Sohn des legendären Beatles-Produzenten George Martin, alle Titel im Abbey-Road-Studio von den Original-4- und 8-Spurtonbändern neu abgemischt.

Die 30 Songs des weißen Albums klingen jetzt auf unseren digitalen Abspielgeräten so, als wären sie gestern aufgenommen worden. Peter Kemper von der FAZ beschreibt das in seinem Beitrag »Darf man an den Kronjuwelen der Popmusik feilen?« so: »Die Stimmen rücken jetzt näher an den Hörer heran, die Trennschärfe zwischen den Instrumenten ist größer, als hätte man eine Art akustische Schutzhülle von den Aufnahmen gezogen. Neben der Dynamik hat sich auch die Räumlichkeit jedes einzelnen Songs vergrößert.«

Was mir weniger an der »50th Anniversary Editions« gefällt – die ich mir weder als Triple-CD, noch als 6er-CD-Box-Set und erst recht nicht als Quadruple-Vinyl-LP zugelegt habe, sondern einfach nur als digitalen Download –, ist die Album-Cover-Art der Geburtstagsedition-Dateien. Dazu muss man wissen, dass die Gestaltung des weißen Albums an Minimalismus kaum zu überbieten ist. Der britische Künstler Richard Hamilton war für das Original-Design verantwortlich; im nachfolgend eingebetteten Video erzählt er ein paar Anekdoten dazu.

Es ist das einzige Cover der Beatles-Studio-Alben, das die vier Band-Mitglieder nicht auf der Vorderseite zeigt. Das Design stand in starkem Kontrast zu Peter Blakes aufwendiger Arbeit für »Sergeant Pepper’s«, das ein Jahr zuvor erschienen war. Hamilton lieferte eine schlichte weiße Hülle, deren Vorderseite gar nicht bedruckt war. Stattdessen war der Titel »The BEATLES« erhaben geprägt; rechts unten war bei der Erstauflage eine Seriennummer eingedruckt, um »den ironischen Moment einer Limited-edition zu schaffen … bei einer tatsächlichen Auflage von geschätzt 8 Millionen Exemplaren« (Hamilton); in manchen Ländern war die Seriennummer grau gedruckt, in Deutschland war sie blindgeprägt. Weitere Details zum Design des weißen Albums hier: thewhitealbumproject.com

Die nun veröffentlichte digitale Cover-Art steht im krassen Gegensatz zum Anspruch der Abbey-Road-Tontechniker: sie ist alles andere als transparent, klar und räumlich, sondern einfach nur flach. Derartige Lieblosigkeiten im Visuellen können mir so richtig die Vorfreude auf die Musik verderben. Also habe ich ruck-zuck in Photoshop das Original-Cover nachgebastelt (Abbildung ganz oben und unten). Es lässt sich nach Bedarf mit »Aufklebern« oder Schablonen ergänzen, zum Beispiel so: