Marshall McLuhan: »Das Ende des Buchzeitalters«

Morgen würde der kanadische Philosoph Marshall McLuhan 100 Jahre alt werden. Seine Anhänger feiern den runden Geburtstag bereits seit Januar diesen Jahres: MMXI Events. Auch wer nichts über McLuhan weiß, kennt die geflügelten Worte vom »globalen Dorf« oder »das Medium ist die Botschaft«, die seinen Werken entstammen, wenn auch gerne verdreht ausgelegt. McLuhans zentrale These: Neue Technologien, vor allem Massenmedien, bewirken – unabhängig von ihren Inhalten – eine Veränderung der Wahrnehmung und des Denkens der Menschen, sie stellen neue Wirklichkeiten her: »Wir formen unser Werkzeug, und danach formt unser Werkzeug uns« (MM). Zuletzt griff Frank Schirrmacher mit seinem Sachbuch »Payback« auf McLuhans erweiterten Medienbegriff zurück.

McLuhan (1911 – 1980), Liebling der Generation X, war kein Propagandist der neuen Medien, eher ein penibler Forscher des kulturellen Übergangs. Tom Wolfe nannte ihn nach einer Begegnung 1965 das »Orakel der modernen Zeit«, und »der wichtigste Denker seit Newton, Darwin, Freud, Einstein und Pawlow.« Dieser sah Mitte des letzten Jahrhunderts voraus, wie Fernsehen und Computer unser Leben verändern würden, hatte eine Vorahnung vom Internet und prophezeite: »In the Age of Information, the moving of information is by many times the largest business in the world.« Und: »The more the data banks record about each one of us, the less we exist.« Selbst den Narzissmus der sozialen Netze prognostizierte er: »Genau dann, wenn alle Menschen damit beschäftigt sind, an sich und aneinander herumzuschnüffeln, werden sie für die Vorgänge insgesamt anästhesiert.« (zitiert nach Der Spiegel, Nr. 29, 2011, S. 121).

Vor genau 50 Jahren schrieb McLuhan seinen ersten Bestseller The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (deutscher Titel: Die Gutenberg-Galaxis – Das Ende des Buchzeitalters). In der Abhandlung gliedert er die Geschichte der kulturellen Entwicklung in vier Phasen: die orale Stammeskultur, die literale Manuskriptkultur, die Gutenberg-Galaxis und das elektronische Zeitalter. Das Buch endet mit dem Kapitel »The Global Village«, in dem die elektronischen Medien das Buch ablösen. Er beschreibt eine Gesellschaft, in der die Wahrnehmung über das Ohr zurücktritt und die visuelle Aufnahme über das Auge im Vordergrund steht. Er verwendet den Begriff des globalen Dorfes nicht wertend, sondern schlicht beschreibend: »Anstatt zu einer großen Alexandrinischen Bibliothek zu werden ist die Welt zu einem Computer geworden, einem elektronischen Gehirn, genau wie kindliche Science Fiction.«

Vor genau 50 Jahren schrieb McLuhan seinen ersten Bestseller The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (deutscher Titel: Die Gutenberg-Galaxis – Das Ende des Buchzeitalters). In der Abhandlung gliedert er die Geschichte der kulturellen Entwicklung in vier Phasen: die orale Stammeskultur, die literale Manuskriptkultur, die Gutenberg-Galaxis und das elektronische Zeitalter. Das Buch endet mit dem Kapitel »The Global Village«, in dem die elektronischen Medien das Buch ablösen. Er beschreibt eine Gesellschaft, in der die Wahrnehmung über das Ohr zurücktritt und die visuelle Aufnahme über das Auge im Vordergrund steht. Er verwendet den Begriff des globalen Dorfes nicht wertend, sondern schlicht beschreibend: »Anstatt zu einer großen Alexandrinischen Bibliothek zu werden ist die Welt zu einem Computer geworden, einem elektronischen Gehirn, genau wie kindliche Science Fiction.«

Im Innersten war McLuhan ein Technikskeptiker, »ein Schamane, der von seinen Visonen überholt wurde« (Spiegel). Der bekennende Katholik und Anglistik-Professor war eine Kassandra des beginnenden Medienzeitalters und der Hype um seine Thesen ein Reflex der überdrehten 60er Jahren. Das Ende der (blasierten) Gutenberg-Galaxis bedeutete für ihn nicht nur eine Hinwendung zur Technik, sondern ebenso eine willkommene Gegenreformation und Eintritt in die neue Ökumene des Fernsehzeitalters. Die zentrale Hoffnung beschrieb McLuhans mit der Aussicht: »We return to the inclusive form of the icon«. Eine Kultur der Benutzeroberflächen, so sein Wunsch, wird weniger elitär sein als die Kultur der Schriftgelehrten.

Warum schreibe ich dies? Weil der morgige Geburtstag von McLuhan mit dem Erscheinen eines »gelben Meilensteins« (Ivo Gabrowitsch, FSI) zusammenfällt, dem FontBook fürs iPad. Natürlich: das ist nicht mehr als ein »Sack Reis« für die Menschheit. Für unser Unternehmen jedoch, das vor 22 Jahren gegründet wurde und zwei Jahrzehnte mit dem FontBook gewachsen ist, bedeutet der Schritt eine Art Kulturrevolution – vielleicht auch für einige tausend FontBook-Benutzer. Mit Erscheinen der App steht fest: Es wird nie wieder ein gedrucktes FontBook geben. Dies ist für Typografen eine weitaus schlechtere Nachricht als für Abiturienten die Tatsache, dass Wikipedia längst den Brockhaus im Regal verdrängt hat. Bibliophile werden die Digitalisierung des FontBook als Autoimmunerkrankung des Internet-Zeitalters brandmarken.

Warum schreibe ich dies? Weil der morgige Geburtstag von McLuhan mit dem Erscheinen eines »gelben Meilensteins« (Ivo Gabrowitsch, FSI) zusammenfällt, dem FontBook fürs iPad. Natürlich: das ist nicht mehr als ein »Sack Reis« für die Menschheit. Für unser Unternehmen jedoch, das vor 22 Jahren gegründet wurde und zwei Jahrzehnte mit dem FontBook gewachsen ist, bedeutet der Schritt eine Art Kulturrevolution – vielleicht auch für einige tausend FontBook-Benutzer. Mit Erscheinen der App steht fest: Es wird nie wieder ein gedrucktes FontBook geben. Dies ist für Typografen eine weitaus schlechtere Nachricht als für Abiturienten die Tatsache, dass Wikipedia längst den Brockhaus im Regal verdrängt hat. Bibliophile werden die Digitalisierung des FontBook als Autoimmunerkrankung des Internet-Zeitalters brandmarken.

Dabei rüstet sich das FontBook nur für die Zukunft. Es wird leichter zu bedienen sein als die 1760-seitige Druckausgabe, bietet 20 mal so viel Informationen und ist auf jener Bühne angekommen, wo die schriftliche Kommunikation in den kommenden Jahren zu Hause ist, dem Bildschirm. Zitat McLuhan: »Das nächste Medium, was immer es ist – vielleicht die Ausweitung unseres Bewusstseins –, wird das Fernsehen als Inhalt mit einbeziehen, nicht als dessen bloßes Umfeld, und es in eine Kunstform verwandeln. Der Computer als Forschungs- und Kommunikationsinstrument könnte die Recherche von Information steigern, die Zentralbibliotheken in ihrer bestehenden Form überflüssig machen, die enzyklopädische Funktion des Individuums wiederherstellen und in einen privaten Anschluss umkehren, über den individuell zugeschnittene Informationen sofort und für Geld abgerufen werden können.«

Und so schließe ich mein Geburtstagsständchen mit einer anachronistischen Empfehlung, einem gedrucktes-Buch-Tipp, weil in Deutschland nicht als eBook erhältlich: Die frisch erschienene McLuhan-Biografie von Douglas Coupland (Abb. oben). Wer wäre besser geeignet, das Leben und Werk des Kommunikations-Gurus nachzuerzählen? Humorvoll und literarisch brillant bringt uns Coupland das Leben eines exzentrischen Denkers nahe. Weitere Informationen und eine digitale Leseprobe beim Verlag Klett-Cotta …

Musik und Video: German Bold Italic

Es gibt inzwischen eine Menge Popmusik über Schrift und Typografie. Der neuste Titel aus diesem Segment ist wohl Futura, von den Battles (Album: Gloss Drop, iTunes-Link). Mein All-time Favorit – in Bild und Ton und Text – bleibt immer noch GBI (German Bold Italic) von Towa Tei und Kylie Minogue aus dem Jahr 1997. Und weil diese Preziose besonders den jüngeren Fontblog-Lesern noch unbekannt sein dürfte … gucksdu hier:

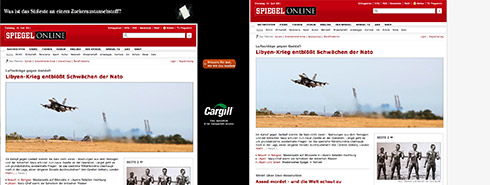

Spiegel Online seit eben werbefrei …

Schmeißfliegen auf frischem Hühnerkot (Foto: Soebe für Wikipedia)

… zumindest auf meinem Rechner (und denen meiner Familie). Ausschlag-gebend waren die nervigen Verfolger-Banner auf www.spiegel.de. Zitate zu Hause : »Arschkriecher-Advertising«, »Schmeißfliegen-Promo«, …Wer denkt sich so was aus und warum muss man den Menschen so lange auf den Geist gehen, bis sie Maßnahmen ergreifen?

Ich habe mich jahrelang gegen Werbeblocker gewehrt, weil Werbung Bestandteil meines Berufslebens ist. Schließlich werden Anzeigen aus Schriften gebaut, Werbeagenturen sind unsere Kunden. Ich finde auch, dass ein Konditor Bock auf Süßes haben muss und in den Adern eines glaubwürdigen KFZ-Mechanikers Benzin fließen sollte. Wenn der erste ständig über die Gefahren des Zuckerkonsums lamentiert und der zweite das Bahnfahren als einzig selig machende Fortbewegung anpreist, muss ich irgendwann deren berufliche Hingabe in Frage stellen und unsere Wege werden sich früher oder später trennen.

SPIEGEL Online animiert mich einerseits zum Lesen (durchaus mit werblichem Aufwand), gleichzeitig macht es mir genau diese Tätigkeit mit nervigem Werbe-Störfeuer madig. Eigentlich müssten wir getrennte Wege gehen. Da das Internet für solche Fälle jedoch clevere Hygienemaßnahmen bereitstellt, habe ich mich für diesen Weg entschieden.

Mein Werbeblocker für Safari heißt Adblock (es gibt ihn auch für Chrome), und er wurde von Michael und Katie entwickelt, denen ich per PayPal gleich 10 Dollar für das Tool gespendet habe.

Eine Bitte an die Leser: Kann mir jemand Bescheid sagen, wenn Spiegel Online die Nervbanner abgeschaltet hat, weil: Ich würde das jetzt nicht mehr mitkriegen, bin aber doch interessiert, wie sich die Online-Werbewelt – typografisch gesehen – so weiterentwickelt. Abschließend entschuldige ich mich bei allen anderen Websites, die weniger aufdringlich werben, und mich trotzdem nicht mehr in ihren Mediadaten mitzählen dürfen. Zum Glück ist mein Werbeblocker konfigurierbar, ich kann also, wenn ich das möchte, die Werbung auf anderen Seiten wieder einschalten.

Die TYPO und ihre Kinder

Am Ende einer TYPO-Konferenz werde ich von vielen Besuchern und auch Rednern gefragt: Wie haben dir die 3 Tage gefallen? Meine Antwort fällt meist zögerlich aus, was mich irgendwie ärgert. Mein Herz sagt: Es war die beste TYPO von allen! Mein Verstand sagt: Du kannst das gar nicht beurteilen, weil du befangen bist. Außerdem plane ich das Programm so, dass es den Besuchern gefallen soll und weniger mir.

Früher habe ich die Auswertung der Fragebögen abgewartet, um mir ein endgültiges Bild vom Urteil der Besucher zu machen. Seitdem es Twitter gibt, strecke ich bereits während der Vorträge meine Fühler ins Publikum aus. Und siehe da: Es hat fast allen richtig gut gefallen. Dies bestätigt inzwischen auch die Online-Befragung unter den Besuchern: 77 % bewerteten die TYPO Berlin 2011 mit sehr gut oder gut, 18 % fanden sie so lala, 5 % gefiel sie überhaupt nicht. Unter diesen 5 Prozent ist ein Besucher aus München, der alle 16 Konferenzen besucht hat und mir gegenüber per Mail zu dem Urteil kommt: »das war die schwächste typo aller zeiten«. In diesem Fall habe ich zwei Ratschläge:

- vielleicht mal ein paar Jahre aussetzen oder prüfen, ob

- der Dampfer TYPO einen abweichenden Kurs aufgenommen hat

Und damit bin ich endlich bei meinem Thema … den Jungstars der TYPO Berlin.

Sie heißen zum Beispiel Nadine Roßa, Patrick Marc Sommer (beide Design made in Germany), Damian Gerbaulet und Malte Christensen – ganz oben im Uhrzeigersinn abgebildet (Foto: ©Marc Eckardt für TYPO Berlin). Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie einst als Zuschauer auf der TYPO Feuer gefangen haben, fürs Design, fürs Netzwerken … vor allem aber dafür, ihr Tun leidenschaftlich zu präsentieren.

Nadine Roßa lebt und arbeitet als freiberufliche Illustratorin und Designerin in Berlin, nachdem sie letztes Jahr ihr Studium (Kommunikationsdesign) abgeschlossen hat; seit 2009 ist sie Mitherausgeberin des Magazins von Design made in Germany.

Patrick Marc Sommer lebt und arbeitet als Designer und Produktioner in Berlin. Er ist seit 2005 redaktionell tätig, u. a. für Encore, Slanted (Typo Weblog & Magazin) und als Mitherausgeber des Magazins von Design made in Germany.

Damian Gerbaulet studierte Kommunikationsdesign bei Holger Jung (Jung von Matt) an der Hochschule Wismar. Er führt sein eigenes Branding-Studio in Berlin und hat gerade sein Buch »Kommunikationsdesign als Marke« veröffentlicht.

Malte Christensen ist Dipl.-Designer und arbeitet als Konzepter und Stratege für die Berliner Agentur mark veys; er stand bereits im vergangenen Jahr auf der TYPO-Bühne … nun gehörte er laut Besucher-Befragung zu den 10 beliebtesten Sprechern.

Der ergreifendste Moment für mich (es waren gleich mehrere Stellen, an denen ich einen Kloß im Hals hatte) war der Vortrag von Malte Christensen. Vielleicht wäre es weniger emotional für mich ausgefallen, wenn ich zuvor einen Blick in seine Präsentation geworfen hätte, was er mir noch 30 Minuten vor betreten der Bühne anbot (Mann ist der cool … wie viele erfahrene TYPO-Hasen habe ich erlebt, die man vor ihrem Auftritt auf keinen Fall ansprechen darf, schon gar nicht auf den bevorstehenden Vortrag).

Malte sprach auf der Bühne genau jene Werte an, die ich den Besuchern seit der ersten TYPO mit meiner Programmgestaltung vermitteln möchte: Leidenschaft, Mut, den eigenen Weg gehen, authentisch bleiben, sich mit Freunden austauschen, über diese Dinge sprechen und die eigene Begeisterung auf andere übertragen. Meine Frau und meine 15-jährige Tochter saßen ebenfalls im Publikum. Marie wird in 2 Jahren die Schule verlassen und denkt gerade über ihre berufliche Ausrichtung nach. Am Ende von Maltes Vortrag flüsterte sie mir zu: ›Papa, der hat mich total motiviert … so will ich auch meinen Beruf ausüben‹. Jetzt versucht Euch mal in meine Lage zu versetzen … die Familie im Publikum, auch Nadine, Patrick und Damian, ein mitreißender Sohn der TYPO auf der Bühne, der meine Tochter motiviert, die TYPO jetzt 16 Jahre alt und erwachsen … äh Leute, ich hab das nicht mehr ausgehalten und musste meinen Vaterstolz – mit gebrochener Stimme – auf der Bühne los werden. Buahh – Gänsehaut.

Nun gut. Die TYPO ist vorbei, aber das Wirken ihrer jüngsten Protagonisten geht weiter. Zum Beispiel in zwei bemerkenswerten Büchern, die hier bei mir auf dem Schreibtisch liegen, der Stoff zweier Vorträge zwischen Buchdeckeln. Ich möchte sie nicht einzeln vorstellen, sondern gleich hier in der Familienchronik.

»Kommunikationsdesign als Marke« (Amazon-Link) von Damian Gerbaulet beschäftigt sich mit Selbstvermarktung und Markenentwicklung im Kommunikationsdesign. Es erschien im Hamburger Verlag Norman Beckmann, der es zum studentenfreundlichen Preis vom 19,95 € auf den Markt bringt. Nach einer intensiven Untersuchung der Herkunft und des Wesens des Phänomens Marke, beleuchtet Gerbaulet die Eigenheiten und Hürden der Kommunikationsdesign-Branche. Ausgehend von den theoretischen Erkenntnissen wird ein eigens entwickelter zyklischer Prozess vorgestellt, der als Leitfaden und Denkanstoß zur Markenentwicklung im Kommunikationsdesign dient. Holger Jung bescheinigt dieser Methode im Vorwort: »Die außergewöhnlich plakativ und persönlich eingesetzte Typografie, das gekonnte Durchbrechen längerer Textpassagen und das Hervorheben und Betonen wichtiger Aussagen sind hier kein kreativer Selbstzweck, sondern geben inhaltliche Führung und steigern das Lesevergnügen.« In der Tat: Das Werk ist ein Leckerbissen für Hirn und Auge.

Es gewährt Einsichten in eine komplexe Branche, der ein »gesünderes« Maß an Selbstdarstellung gut täte – wir sprachen hier im Fontblog öfters darüber. In Gesprächen mit renommierten Gestaltern (u. a. Kurt Weidemann † und Stefan Sagmeister) hinterfragt Damian Gerbaulet anhand der jeweiligen persönlichen Werdegänge und Positionen das Verhältnis von Persönlichkeit, Marke und Kommunikationsdesign näher. Das Buch füllt eine Lücke in der Grafik-Design-Ausbildung und ist daher vor allem dem Nachwuchs dringend zu empfehlen.

Typoversity, herausgegeben von Nadine Roßa, Andrea Schmidt und Patrick Marc Sommer, riecht erst mal ganz wunderbar, wenn man es ausgepackt hat und aufschlägt. Auf 240 Seiten präsentiert das Buch (ebenfalls bei Norman Beckmann erschienen, Preis; 24,90 €, Bestelllink) aktuelle Projekte aus Ausbildung und Studium. Die Autoren lassen aber auch jede Menge Lehrende zu Wort kommen, von denen einige den TYPO-Besuchern bekannt sein dürften. In Interviews mit Prof. Heike Grebin, Prof. Nora Gummert-Hauser, Prof. Jürgen Huber & Christian Hanke, Prof. Indra Kupferschmid, Prof. Jay Rutherford, Prof. Betina Müller, Prof. Ulrike Stoltz, Prof. Rayan Abdullah und Dan Reynolds berichten die Lehrenden über ihr Lehrkonzept und verraten, wie es ihnen gelingt, Studierende für Typografie zu motivieren und zu begeistern.

Typoversity diskutiert die Rolle der Typografie für die gestalterische Arbeit und ihre gesellschaftliche Relevanz. Es beantwortet Fragen wie: Wie steht es um den typografischen Nachwuchs in Deutschland? Wie gehen die Studierenden mit Typografie um? Wie sieht die typografische Ausbildung in Deutschland und anderswo aus? Die Ausbildung hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre durch den Wandel der Technik enorm verändert. Sie ist sowohl schneller und globaler geworden, und nicht immer kann die Lehre folgen. Typoversity hilft, den Überblick zu behalten, den Wandel besser zu verstehen und die eigenen Schwerpunkte zu finden. Wie für das oben vorgestellte Buch von Gerbaulet gilt auch für Typoversity: Dem Design-Nachwuchs dringend zu empfehlen!

Zwischenspiel: Nat King Cole »Natur Boy«

Erste Fontblog-Leser beklagen sich, dass es etwas ruhig hier geworden ist. Stimmt und ändert sich bald. Meine Fühler stehen inzwischen wieder auf Empfang. Und so erfuhr ich heute durch meiner Lieblings-Jazzsängerin Meldoy Gardot über Twitter von diesem Filmschnipsel aus dem Jahr 1951. Nat King Cole interpretiert mit seinem Samtstimme den Song »Nature Boy«, der ihm 1948 zum Durchbruch verhalf.

»Nature Boy«, heute ein Jazz-Klassiker, ist die einzige bedeutende Komposition des seinerzeit völlig unbekannten kalifornischen Aussteigers Eden Ahbez. Der Titel handelt von einem Jungen, der weit umherreist, um am Ende festzustellen, dass »zu lieben und geliebt zu werden« das »größte Geschenk« sei.

Ahbez wollte den Song Nat King Cole persönlich präsentieren, als dieser in Los Angeles mit seinem Trio auftrat. Cole nahm das Manuskript nicht selbst entgegen, da er Amateuren, die im ihre Lieder anboten, aus dem Weg ging. Also überreichte Ahbez Noten und Text auf zerknülltem Papier einem Saaldiener. Cole sah sich das Werk einige Tage später an und erkannte sein Potenzial. Er war auf der Suche nach einem Song, mit dem er die in den Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkten pro-jüdischen Gefühle ansprechen konnte. Er probierte den Titel in seinen Konzertprogrammen aus, wo er gut ankam. Auch die Song-Legende Irving Berlin riet dazu, den Titel zu kaufen.

Bei der im August 1947 aufgenommenen Interpretation wurde Nat King Cole nicht nur von seinem Trio, sondern einem Studio-Orchester begleitet. Ein halbes Jahr später stand »Nature Boy« acht Wochen auf Rang 1 der nationalen Charts. Auch Frank Sinatra nahm »Nature Boy« 1948 ins ein Repertoire auf, konnte aber, behindert durch den Recording Ban, keine großorchestrale Version aufnehmen. Gleichwohl landete seine Interpretation in den US-Charts, wie auch die Fassungen con Sarah Vaughan und Dick Haymes. Auf diese Art dominierte der Song 1948 die amerikanische Populärmusik bis Zeitungen darüber berichteten, dass die sentimentale Melodie und der Text eine derart melancholisierende Wirkung hätten, dass bereits drei Frauen und vier Männer zum Selbstmord veranlasst worden seien. (Quelle: Wikipedia)

Datei gesucht: FF_Tyson_Karte.pdf [Update]

Liebe Fontblog-Leser: Ich habe eine Datei verloren, und zwar das PDF des Neville-Brody-Posters »Tyson/Tubbs« mit dem Dateinamen FF_Tyson_Karte.pdf (siehe Abb. rechts). Ich hatte es in diesem uralten Fontblog-Beitrag zum Download angeboten, aber kein Backup davon zurückbehalten. Wer kann es mir mailen? Danke. J“S.

Liebe Fontblog-Leser: Ich habe eine Datei verloren, und zwar das PDF des Neville-Brody-Posters »Tyson/Tubbs« mit dem Dateinamen FF_Tyson_Karte.pdf (siehe Abb. rechts). Ich hatte es in diesem uralten Fontblog-Beitrag zum Download angeboten, aber kein Backup davon zurückbehalten. Wer kann es mir mailen? Danke. J“S.

[Update] Datei gefunden … und gleich mit dem rechten Bild verlinkt. Danke.

LEGO Schriftentwerfer-Starter-Kit

Vor ein paar Tagen besuchte ich den LEGO Flagship Store in der Berliner Tauentzienstraße, unweit des KaDeWe. In einem Wühlglas neben der Kasse entdeckte ich eine Tüte ohne Namen für 3,99 €, die unschwer als Schriftentwerfer-Starter-Kit (6+) zu identifizieren ist. Sie enthält 7 Gevierte, 7 Aufsteller und 27 schwarze Buchstabenteile, mit denen sich zauberhafte Wörter setzen lassen, inklusive Kerning. Ich habe mir gleich 3 Päckchen davon gegriffen und sie eben mal ausprobiert.

Vor ein paar Tagen besuchte ich den LEGO Flagship Store in der Berliner Tauentzienstraße, unweit des KaDeWe. In einem Wühlglas neben der Kasse entdeckte ich eine Tüte ohne Namen für 3,99 €, die unschwer als Schriftentwerfer-Starter-Kit (6+) zu identifizieren ist. Sie enthält 7 Gevierte, 7 Aufsteller und 27 schwarze Buchstabenteile, mit denen sich zauberhafte Wörter setzen lassen, inklusive Kerning. Ich habe mir gleich 3 Päckchen davon gegriffen und sie eben mal ausprobiert.

Weil ich mehr über das Set wissen wollte, habe ich im LEGO-Online-Shop die Bestellnummer eingegeben, und siehe da, die Tüte ist neu, hat aber auch einen Namen: LEGO Valentinstag Buchstaben-Set. Na das passt doch wunderbar. Oder auch nicht. Wer bastelt wohl seiner Liebsten oder seinem Liebsten in 4 Tagen ein »Love-you« aus Spielzeugsteinchen? Ach so ja, Schriftdesigner natürlich …

Ich verstehe diesen Anti-Atomkraft-Spot nicht

Heute morgen fand ich folgende E-Mail in meinem Postfach: »Hallo, wir sind ein Team von unabhängigen Kreativen. Aus eigener Überzeugung haben wir ein Kurzfilmprojekt gegen Atomkraft ins Leben gerufen. Wir möchten damit Menschen zum Stromanbieterwechsel zu regenerativen Energien motivieren. Das Projekt und Informationen zum einfachen Wechsel findet Ihr unter www.seiteilderbewegung.de. Wir würden uns freuen, wenn Ihr das Projekt auf eurem Blog postet.«

Da mir »unabhängige Kreative« sympathisch sind, da ich ein Freund regenerativer Energien bin, Gil Scott-Heron mag und immer noch nicht glaube, dass Revolutionen aus dem Fernsehsessel entstehen (auch nicht auf Facebook und Twitter), gebe ich die Botschaft von Sei Teil der Bewegung gerne an die Fontblog-Leser weiter. Verstanden habe ich den Spot allerdings nicht. Ich glaube auch nicht, dass er zum Wechsel des Stromanbieters bewegt.