Sprachverwirrung aufgelöst: Das Schriftsystem-Poster

Die vom Turmbau zu Babel hergeleitete Redewendung einer babylonischen Sprachverwirrung (lateinisch: »confusio linguarum«) steht für maximale Konfusion. Theologen interpretieren das Bauvorhaben als den Versuch der Menschheit, Gott gleichzukommen. Als Antwort auf diese Anmaßung brachte Gott den Turmbau unblutig zum Stillstand, indem er eine Sprachverwirrung entfachte, die alle Beteiligten wegen Verständnislosigkeit zur Aufgabe des Projektes zwang und – aus dem gleichen Grunde – über die ganze Erde zerstreute.

Tatsächlich ist die Sprachvielfalt auf der Erde endlich, vor allem aber die Techniken, sie niederzuschreiben. Experten gehen aktuell von 292 Schreibsystemen aus, wobei das lateinische eines davon ist, von denen genau die Hälfte erschlossen und dokumentiert ist. Dieser Prozess ist im Digitalzeitalter abgeschlossen, wenn das Unicode-Konsortium ein Zeichensystem in seinen ISO 10646 Standard aufgenommen hat. Im Moment sind das 146, also genau die Hälfte der bekannten Schriftsysteme, was aktuell 137.374 Zeichen ergibt.

Bei den noch unkodierten Schreibsystemen handelt es sich sowohl um die Zeichensätze ausgestorbener Sprachen, aber auch um Minderheitenschriften. Letztere werden immer noch in Teilen Süd- und Südostasiens, Afrikas und des Nahen Ostens verwendet. Unkodierte Skripte beinhalten Kpelle und Loma. Zu den Schriften von historischer Bedeutung gehören Book Pahlavi, Large Khitan und Jurchen.

Das Projekt Missing Scripts (Vermisste Schriften) hat sich über einen Zeitraum von 18 Monate am Atelier National de Recherche Typographique (ANRT, Nancy) mit den »vergessenen« Schreibsystemen beschäftigt; Partner waren die Hochschule Mainz und das Department of Linguistics, in Berkeley, USA. Bereits 2002 wurde dort die Script Encoding Initiative (SEI) ins Leben gerufen, die sich intensiv um die Vorbereitung formaler Vorschläge für das Unicode-Konsortium kümmert.

Am Rande der umfangreichen wissenschaftlichen Recherchen nahm sich das Missing Scripts Projekt Zeit für eine visuelle Spielerei, ein vierfarbiges Poster. Es stellt alle 292 lebenden und historischen Schreibsysteme sowie codierte und noch nicht in Unicode codierte Schriftsysteme dar, jeweils repräsentiert durch ein Schriftzeichen: dunkelblau, violett, rot, orange.

Seit Montag kann das Plakat nun – im 4-Farben-Siebdruck – auf designinmainz zum attraktiven Preis von 24 € erworben werden: Format 80 × 120 cm, 1. Auflage 600 Exemplare.

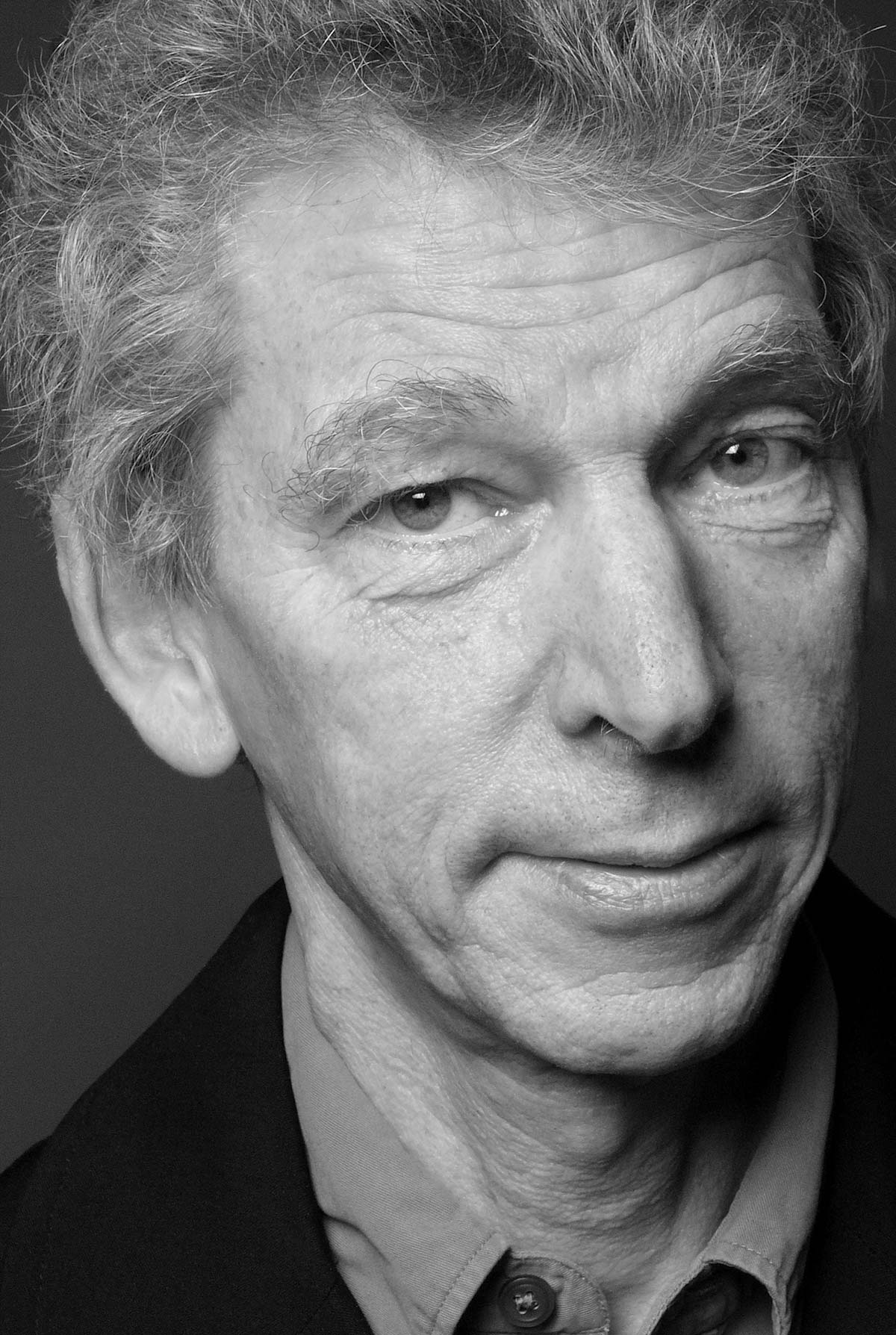

Gerard Unger, 1942–2018

Wenn man Gerard Unger häufiger begegnet ist und sich heute dieser Momente besinnt, dann blitzt, trotz des traurigen Anlasses, die Erinnerung an seinen anregenden Humor durch. Man konnte und kann sich dessen nicht erwehren. Und ich will das auch jetzt nicht. Gerard war die personifizierte gute Laune, stets herzlich, gutmütig, zuvorkommend, er konzentrierte sich immer auf die Person(en) gegenüber. Und dann kam irgendwann eine schräge Bemerkung über seine Lippen, ein Aperçu oder eine verrückte Geschichte, die er nüchtern vortrug … bis sich, nach einem Schmunzeln in seinen Augen, die Gesprächspartner trauten, in Gelächter auszubrechen. Gerard Unger ist heute im Alter von 76 Jahren in Bussum gestorben, 4 Monate nach seiner Frau Marjan Unger-De Boer (11. Feb 1946 – 27. Jun 2018) und 6 Jahre nach dem Tod seiner Tochter Flora Unger-Weisfelt (1983–2012).

Es war vor 28 Jahren, im Oktober 1990, als ich eingehender mit Gerard Ungers Humors in Berührung kam. Als Chefredakteur von PAGE hatte ich ihn dazu überredet, eine Weihnachtsgeschichte für das Dezember-Heft zu verfassen. Ihr Thema war die holländische Tradition der Schokoladenbuchstaben (niederländisch: chocoladeletter), die von Oktober bis Sinterklaas (5. Dezember) in den Geschäften seines Heimatlandes angeboten werden. Unger hatte mir Wochen zuvor jede Menge Informationen und Abbildungen zu diesen Lettern angekündigt, einige direkt aus den Werkstätten der Hersteller Droste, Baronie-De Heer, Verkade und Albert Heijn. Sein Vortrag auf der Fachkonferenz Type 90 über dieses Thema hatte mehr Popularität verdient.

In seiner PAGE-Geschichte verglich er die verschiedenartigen Gussformen der Süßigkeit mit den fundierten Kriterien der Schriftklassifikation (Egyptienne, Sans, Antiqua …), berechnete das verzwickte Verhältnis von Schokoladen-Buchstaben-Breite mal -Höhe mal -Tiefe, die bei allen Lettern stets die konstante Masse an Schokolade von rund 80 g ergeben muss. Um das zu erreichen, sind die schmalen Buchstaben flacher als die breiten, besonders voluminöse Glyphen sind tiefer geriffelt oder aus leichterer Schokolade gegossen. Er philosophierte über die Geschmacksrichtungen Weiß, Milch und Bitter und betonte, dass es bei diesen Schriftzeichen weniger um Lesbarkeit als um Genießbarkeit ginge. Unger wusste auch Bescheid über die meistverkauften Lettern: M für Mama/Moeder, P für Papa aber den »Zwarte Piet« (= Schwarzer Peter, vergleichbar mit unserem Knecht Ruprecht); am seltensten würden O und V verkauft. Zur Bebilderung lieferte er seltene Fotos aus seinem Archiv, zum Beispiel eine Digitalschrift aus Schokolade, Typ LCD aus den 1970er Jahren (»Die konnte man wunderbar brechen.«) und Experimente mit Kleinbuchstaben (»Das kleine i war ein Problem.«). Ich hatte noch nie so viel Spaß, ein Manuskript ins Deutsche zu übertragen und freute mich riesig auf die mehrseitige gedruckte Geschichte im Heft.

Gerard Unger wurde am 22. Januar 1942 in Arnheim geboren. Er studierte von 1963–67 an der Gerrit Rietveld Akademie in Amsterdam und startete sein Berufsleben bei Total Design, Prad und Joh. Enschedé. Im Jahr 1975 etablierte er sich als unabhängiger Schriftentwerfer, was damals ein ziemlich seltener Berufsweg war.

In der Welt des Schriftdesign gilt Gerard Unger als der große Pragmatiker. Neue Technologien griff er mit Freude und Neugier auf, seien es die ersten Pixelschriften für den digitalen Fotosatz, Anfang der 1970er Jahre bei der Dr. Ing Rudolf Hell GmbH in Kiel, danach die Ikarus-Vektorkurven-Technik von URW und Ende der 1980er Jahre schließlich die von Adobe entwickelte PostScript-Technik. Sein Interesse für die Font-Technologie machte ihn nicht nur zu einem Langzeit-Star der internationalen Schriftszene, sondern zum Vorbild und Lehrer für die Digital-natives der Type-Design-Szene: Man verstand sich über fast 3 Jahrzehnte auf allen Ebenen der Schrift-Design- und -Wertschöpfungskette.

Unger entwickelte im Laufe der Jahre viele erfolgreiche Schriften, zunächst exklusive Entwürfe wie Markeur (für Pantotype) und M.O.L. (U-Bahn Amsterdam), für ANWB (Niederländische Straßenschilder) und für Siemens. Die frei lizenzierbaren Schriften entstanden in Kooperation mit den Herstellern von Setzmaschinen (Hell, Linotype), sowie unabhängigen Foundries wie Bitstream. Wegen ihrer vorzüglichen Lesbarkeit in klein gesetzten Texten wurden viele seiner Schriften von Zeitungen geschätzt, zum Beispiel Gulliver (1993), die sowohl bei USA Today als auch bei mehreren europäischen Zeitungen im Einsatz ist; Coranto ist die Hausschrift von The Scotsman und der brasilianische Zeitung Valor. Ungers bekannteste Schrift ist wahrscheinlich Swift aus dem Jahr 1985, die er später noch mal als Swift 2.0 und Neue Swift in einer erweiterten Form herausbrachte. Ihr Name (Mauersegler) beschrieb auf poetische Art das Typische an Ungers beschwingter Kurvenführung, sowie der konischen Horizontalen, großzügige Innenräume und die lesefreundliche horizontale Betonung des Schriftbildes.

Original-FUSE-Plaket zur Schrift Decoder (links), beides entworfen von Gerard Unger im Herbst 1991: rechts: die populäre Schriftfamilie Swift (Abbildungen ©FSI FontShop International, Myfonts)

Wenn ich Gerard Unger auch nie für die Veröffentlichung einer Schrift in der FontFont-Bibliothek gewinnen konnte, trotz mehrere Versuche in den 1990er Jahren, so hatte ich 1991 wenigstens die Ehre, seine experimentelle Decoder mit der FUSE-Ausgabe 2 zu publizieren. FUSE war eine Poster-Disketten-Publikation mit experimentellen Schriften, herausgegeben von Neville Brody und FontShop International. Ungers Decoder bestand aus nur einem Dutzend abstrakter Zeichen, die das essenzielle Baumaterial aller seiner Schriften in sich trugen. Jedes Zeichen für sich roch nach Unger, und wenn man mit diesen eigene Buchstaben zusammenbaute, sahen sie erst recht nach Unger aus.

Der Großteil von Gerard Ungers klassischen Schriften ist heute über die Linotype-Bibliothek und die Dutch Type Library erhältlich; seine jüngsten Schöpfungen betreute Type Together. Ein PDF seines Gesamtwerkes findet sich hier bei Klingspor …

Neben der Arbeit als Schriftentwerfer war Gerard Unger jahrzehntelang im Bildungsbereich aktiv. Er lehrt rund 30 Jahre an der Gerrit Rietveld Academie, ab 1993 war er Gastprofessor in Reading (Department of Typography and Graphic Communication); von 2006 bis 2012 war er Dozent für Typografie am Department of Fine Arts der Universität Leiden. Auch bei seiner Lehrtätigkeit verpackte er gute Ratschläge gerne in Humor. Sein Schüler Dave Foster erinnert sich an folgenden Ratschlag: »Dein kleines g ist ein Party-g, doch keiner der anderen Buchstaben weiß von der Party. Lade sie ein!«

Und Unger schrieb wegweisende Bücher. Sein bekanntestes ist »Terwijl je leest« (deutsch: »Wie man’s liest«; 1997), das in verschiedenen Sprachen und 2006 noch mal in einer überarbeiteten Auflage erschien. Vor wenigen Wochen kam sein letztes Buch »Theory of Type Design« heraus, in dem er sich dem gesamten Feld der Schriftgestaltung widmet, von der Historie über Normen und Strukturen bis hin zu Lesbarkeit und Ausdruck.

Im Laufe seines Lebens wurde Unger mit vielen Preisen geehrt. 1984 erhielt er den H.-N.-Werkman-Preis, 1991 den Maurits-Enschedé-Preis für sein Gesamtwerk, 2009 den SOTA Typography Award und 2012 den Piet Zwart Lifetime Achievement Award.

Gerard: Vielen Dank für die tollen Schriften, die uns und Generationen nach uns lange an dich erinnern werden. Vielen Dank auch, dass du dein Wissen an Hunderte junge Type-Designerinnen und -Designer weitergegeben hast.

(Aufmacherfoto: ©2004 Marc Eckardt)

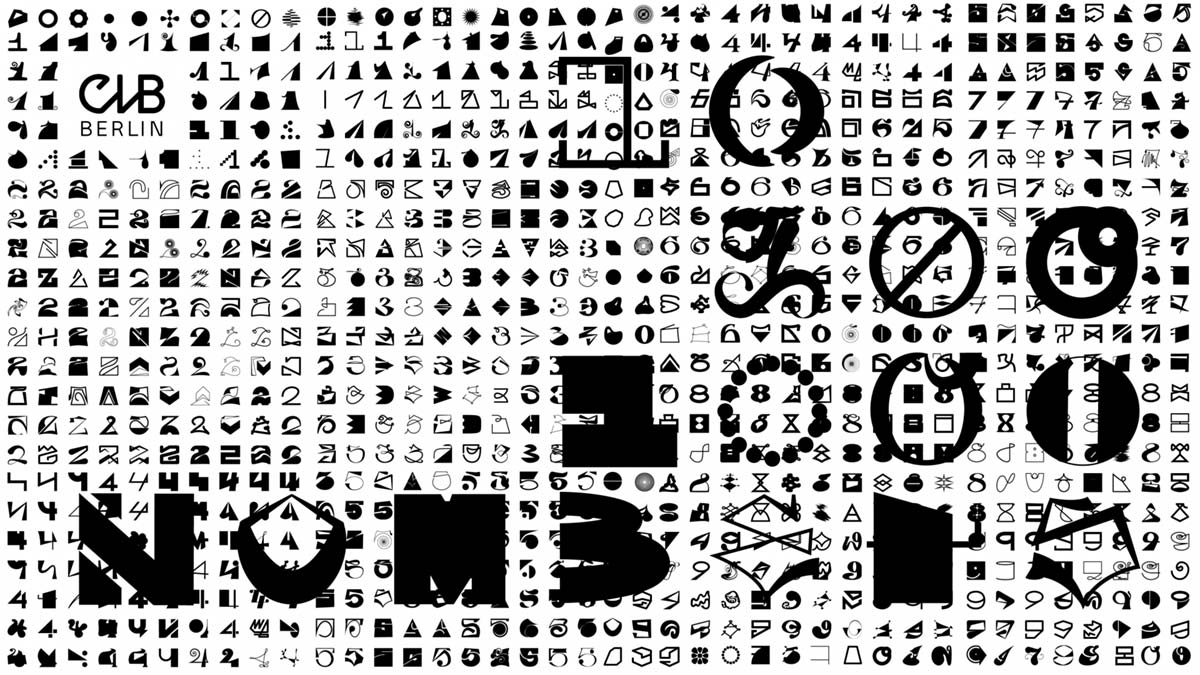

Ausstellung: 10 × 100 = 1000 Numbers

Martin Gnadt schreibt mir: »Am Samstag, den 1. 12. 2018 um 19 Uhr findet die Eröffnung meiner Ausstellung 10 × 100 = 1000 Numbers im CLB Berlin (Oranienstraße 142, Aufbau-Haus) statt. Dabei werde ich 1000 von mir gestaltete verschiedene Ziffern in gedruckter Form präsentieren.« Cool! Mehr dazu:

10 × 100 = 1000 Numbers — Martin Gnadt

Eröffnung: Samstag, 01. 12. 18, 19.00 Uhr.

Öffnungszeiten: Sonntag, 02. 12. 18, 11.00-18.00 Uhr.

Im Rahmen der Lehrtätigkeit von Martin Gnadt kommt es immer wieder zu visuellen Expeditionen, woraus auch das Projekt 10 × 100 = 1000 Numbers entstanden ist, die erste öffentlich gezeigte Arbeit aus einer entstehenden Reihe. Auf der Suche nach neuen Formen für Buchstaben, setzte sich Gnadt mit einer Gruppe von Zeichen mit gemeinsamem Gestaltsystem auseinander, und so entstanden 10 mal 100 Varianten für arabische Ziffern. Diese dehnen Themen wie Lesbarkeit, Klarheit, Wiedererkennung und Wiederholung in verschiedenster Intensität. Die spielerisch entstandene Form-Matrix soll zu neuen Formideen anregen. Neben 1000 verschiedenen Zahlen, wird es auch zwei kleine limitierte Publikationen zu dem Projekt geben.

Martin Gnadt ist studierter Grafikdesigner. Nach kurzem Aufenthalt in New York bei Sagmeister Inc. widmete er sich Projekten in jeglichem Kontext von Schrift. Seit 2013 unterrichtet er Typografie und animiertes Plakatdesign an der Design Akademie Berlin.

Digitally remastered: The BEATLES “White Album” Cover

Digitally remastered: JPG-Abbildung des »The BEATLES« Cover (White Album, 1968) mit Simulation der Prägung

Es ist mein absolutes Lieblingsalbum und ich habe es mir jetzt zum vierten Mal gekauft: Vinyl 1969, Musik-CD 1987, Remastered-CD 2009 … und nun der Remix-2018-Download, am vergangenen Freitag zum 50. Jahrestag des Doppelalbums »The BEATLES« erschienen. Wie schon beim Remix von »Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band« hat Giles Martin, der Sohn des legendären Beatles-Produzenten George Martin, alle Titel im Abbey-Road-Studio von den Original-4- und 8-Spurtonbändern neu abgemischt.

Die 30 Songs des weißen Albums klingen jetzt auf unseren digitalen Abspielgeräten so, als wären sie gestern aufgenommen worden. Peter Kemper von der FAZ beschreibt das in seinem Beitrag »Darf man an den Kronjuwelen der Popmusik feilen?« so: »Die Stimmen rücken jetzt näher an den Hörer heran, die Trennschärfe zwischen den Instrumenten ist größer, als hätte man eine Art akustische Schutzhülle von den Aufnahmen gezogen. Neben der Dynamik hat sich auch die Räumlichkeit jedes einzelnen Songs vergrößert.«

Was mir weniger an der »50th Anniversary Editions« gefällt – die ich mir weder als Triple-CD, noch als 6er-CD-Box-Set und erst recht nicht als Quadruple-Vinyl-LP zugelegt habe, sondern einfach nur als digitalen Download –, ist die Album-Cover-Art der Geburtstagsedition-Dateien. Dazu muss man wissen, dass die Gestaltung des weißen Albums an Minimalismus kaum zu überbieten ist. Der britische Künstler Richard Hamilton war für das Original-Design verantwortlich; im nachfolgend eingebetteten Video erzählt er ein paar Anekdoten dazu.

Es ist das einzige Cover der Beatles-Studio-Alben, das die vier Band-Mitglieder nicht auf der Vorderseite zeigt. Das Design stand in starkem Kontrast zu Peter Blakes aufwendiger Arbeit für »Sergeant Pepper’s«, das ein Jahr zuvor erschienen war. Hamilton lieferte eine schlichte weiße Hülle, deren Vorderseite gar nicht bedruckt war. Stattdessen war der Titel »The BEATLES« erhaben geprägt; rechts unten war bei der Erstauflage eine Seriennummer eingedruckt, um »den ironischen Moment einer Limited-edition zu schaffen … bei einer tatsächlichen Auflage von geschätzt 8 Millionen Exemplaren« (Hamilton); in manchen Ländern war die Seriennummer grau gedruckt, in Deutschland war sie blindgeprägt. Weitere Details zum Design des weißen Albums hier: thewhitealbumproject.com

Die nun veröffentlichte digitale Cover-Art steht im krassen Gegensatz zum Anspruch der Abbey-Road-Tontechniker: sie ist alles andere als transparent, klar und räumlich, sondern einfach nur flach. Derartige Lieblosigkeiten im Visuellen können mir so richtig die Vorfreude auf die Musik verderben. Also habe ich ruck-zuck in Photoshop das Original-Cover nachgebastelt (Abbildung ganz oben und unten). Es lässt sich nach Bedarf mit »Aufklebern« oder Schablonen ergänzen, zum Beispiel so: