PdW 8: Gutelaunemodeschrift ›Buffet Script‹

H&M mag sie, Kosmetikmarken sowieso, und Hollywood wird sie überschwänglich bejubeln, wenn sie dort erst mal entdeckt ist: Buffet Script, von Alejandro Paul (Sudtipos). Die verbundene Schreibschrift ist inspiriert von der Arbeit des wohl größten amerikanischen Schilder- und Werbemalers Alf Becker. Anfang der 30er Jahre begann Alf R. Becker mit der Gestaltung einer Reihe von Alphabeten die in »Signs of the Times« erschienen. In den späten 1990er wurden viele seiner Entwürfe digitalisiert.

Weil Becker in erster Linie Kalligraf und kein Schriftentwerfer war, liegen der Nachwelt keine kompletten Figurenverzeichnisse vor. Da bedarf es eines einfühlsamen Script-Genies wie Ale Paul, um die historischen Formen in einer moderne, komplett ausgebaut OpenType-Schrift (mit Features) neu aufleben zu lassen – in einer Lebendigkeit und Qualität, die es nie zuvor gab.

Ein wunderschönes, 13-seitiges Schriftmuster-PDF verrät alle Geheimnisse: der Buffet Script Guide. Und hier geht es zum Angebot der Woche, statt 99,– € nur 79,– €.

Fehlstart beim SPIEGEL-iPhone-App [Update]

Am vergangenen Freitag wurde das lang erwartete iPhone-App des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL von Apple freigegeben. Wie versprochen, kam die Digitalversion des morgen erscheinenden Heft 8 dann am gestrigen Samstag um 22:00 Uhr heraus, zum »Einführungspreis« von 2,99 € (Preis der Printausgabe 3,80 €; geplanter Preis des iPhone-Papers 3,99 €). Doch was viele Leser auf ihrem Mobilgerät empfingen, war keinesfalls die versprochene komplette Ausgabe: es fehlten Abbildungen und Heftteile; ganz selbstverständlich fielen auch die Anzeigen unter den Tisch (und der Kultur-SPIEGEL ebenfalls). Inzwischen äußern Benutzer ihren Unmut per Kommentar im App-Store und werten die Applikation ab. Auch im SPIEGEL-Forum kommt das Programm nicht gut weg.

Dabei sah alles zunächst gut aus. Der SPIEGEL-E-Reader geht selbstbewusst einen anderen Weg als zum Beispiel das Magazin stern oder die BILD-Zeitung. Statt die aktuellen Inhalte des Internet-Portals handygerecht zu präsentieren (stern) oder eine Verkleinerung der Print-Version als PDF anzubieten (BILD), setzt der SPIEGEL auf den klassischen Reader, der die Inhalte der aktuellen Druckausgabe für das Lesen am Kleinbildschirm neu umbricht. Gekaufte Exemplare werden in einem Archiv abgelegt und sind dort jederzeit verfügbar. Auf Wunsch kann man sich zusätzlich die tagesaktuellen Seiten von SPIEGEL online in der gleichen Applikation ansehen.

Mittels Demoheft, das zur Grundausstattung des kostenlosen SPIEGEL-Readers gehört, können sich neue Benutzer mit seiner Logik vertraut machen. Das Lesen beginnt durch das Aufrufen des einspaltigen, bilderlosen Inhaltsverzeichnisses (siehe Abb. oben rechts). Wie in der gedruckten Ausgabe stehen traditionell die Titelgeschichte an erster Stelle (auch wenn sie, je nach Schwerpunkt, irgendwo im Heft beginnt) und die »Briefe« (üblicherweise auf S. 6 ff anzutreffen) ganz am Ende, gemeinsam mit »Impressum«, »Register«, »Personalien« und anderen Rubriken. Die »Hausmitteilung« (andere Medien nennen das »Editorial«) steht nie im SPIEGEL-Inhaltsverzeichnis, also auch nicht in dem der E-Reader-Datei, mit der unangenehmen Folge, dass die Vorrede im digitalen SPIEGEL unauffindbar bleibt – vielleicht ist sie da, aber es führt kein Weg zu ihr. Die Navigation irritiert all jene Stammleser, die das gedruckte Heft von vorne beginnen und sich langsam durcharbeiten … das iPhone-App erfordert hier radikales Umdenken. Wer den SPIEGEL üblicherweise von hinten liest … dazu später mehr.

Mittels Demoheft, das zur Grundausstattung des kostenlosen SPIEGEL-Readers gehört, können sich neue Benutzer mit seiner Logik vertraut machen. Das Lesen beginnt durch das Aufrufen des einspaltigen, bilderlosen Inhaltsverzeichnisses (siehe Abb. oben rechts). Wie in der gedruckten Ausgabe stehen traditionell die Titelgeschichte an erster Stelle (auch wenn sie, je nach Schwerpunkt, irgendwo im Heft beginnt) und die »Briefe« (üblicherweise auf S. 6 ff anzutreffen) ganz am Ende, gemeinsam mit »Impressum«, »Register«, »Personalien« und anderen Rubriken. Die »Hausmitteilung« (andere Medien nennen das »Editorial«) steht nie im SPIEGEL-Inhaltsverzeichnis, also auch nicht in dem der E-Reader-Datei, mit der unangenehmen Folge, dass die Vorrede im digitalen SPIEGEL unauffindbar bleibt – vielleicht ist sie da, aber es führt kein Weg zu ihr. Die Navigation irritiert all jene Stammleser, die das gedruckte Heft von vorne beginnen und sich langsam durcharbeiten … das iPhone-App erfordert hier radikales Umdenken. Wer den SPIEGEL üblicherweise von hinten liest … dazu später mehr.

Beginnen wir mit der Titelgeschichte. Auf dem E-Reader öffnet sie sich, wie alle Artikel, als einspaltige Miniseite, mit einem Aufmacherfoto, zentrierter Headline, ebenfalls zentriertem Introtext und linksbündigem Haupttext. Ist man mit dem Lesen am Ende des Bildschirms angekommen, wischt man die Seite nach links und der Reader präsentiert den Folgetext auf Seite 2. Die Möglichkeit seitenweise zu blättern ist zwar typisch E-Reader, widerspricht jedoch der iPhone-Gepflogenheit, auch längere Passagen vertikal zu scrollen (Fotoalbum, App-Store-Bestsellerlisten, Webseiten, usw.).

Beim E-SPIEGEL geht es ausschließlich horizontal vorwärts, Abschnitt für Abschnitt, 100 Prozent Text, keine Abbildungen. Wie ein Vergrößerungsglas schwebt das Reader-Guckloch von links nach rechts über die eigentlich vertikalen Textspalten der (nicht vorhandenen und doch über allem schwebenden) Druckausgabe. Verwirrend. Beim aktuellen Heft ergeben sich so 43 Seiten Titelgeschichte, bei mittlerer Schriftgröße. Eine Mischung von Text und Bild findet nicht statt. Kippt man das iPhone um 90 Grad, öffnet sich eine Galerie inklusive Bildunterschriften mit allen zum aktuellen Beitrag gehörigen Fotos. Das Entkoppeln von Foto und Text ist redaktionell gesehen ein Desaster und technisch unnötig. Ein Video auf dieser SPIEGEL-Seite demonstriert die typischen Handgriffe des neuen SPIEGEL-Blätterns.

Das Lesen funktioniert einigermaßen. Es funktioniert vielleicht besser, als das Schweben über eine gestaltete PDF-Seite, in die man unentwegt hinein- und herauszoomt. Ein Genuss ist dieses Lesen keineswegs. Es fehlt der Überblick, es fehlen die optischen Aufmunterungen. Alle Beiträge sind Null inszeniert. Kein Foto, keine Grafik kämpft um meine Aufmerksamkeit. Allein die beiden Zeilen im Inhaltsverzeichnis müssen für einen Artikel werben. Das geht oft schief, wenn es zum Beispiel im Kulturteil nichtssagend heißt: »Musik – Pure Romantik« oder »Sprache – Nur mit der Mutter«. Der Leser weiß auch nie, wie viel Lesestoff sich hinter einem Eintrag verbirgt … er kann von einem seitenlangen Interview bis hinunter zu einer kurzen Meldung auf einer Auftaktseite reichen (zum Beispiel »Szene« oder »Sport«).

Na gut, vielleicht gewöhnt man sich daran. Was den SPIEGEL jedoch veranlasst zu glauben, dass Menschen demnächst 3,99 € für den Torso einer digital herunter gebrochenen Papierausgabe ausgeben, ist mir ein Rätsel. Tatsächlich entspricht die E-Reader-Ausgabe qualitativ und auch quantitativ nicht der gedruckten Ausgabe. Die Lieferung der Anzeigen ist per se nicht vorgesehen. Das mag mancher begrüßen, im SPIEGEL jedoch sind Anzeigen schon immer mehr als »nur Werbung«. In Deutschlands wichtigstem Magazin werden Marken Aufsehen erregend eingeführt, hier pflegen Weltunternehmen mit viel Geld und Qualität ihr Image. Das will ich auch auf dem iPhone sehen. Wenn nicht, böte ein E-Reader die wunderbare Möglichkeit, Werbung auf Wunsch ein- oder auszuschalten. Leider scheint der einmal im Monat beiliegende Kultur-SPIEGEL ebenfalls nicht zum digitalen Lieferumfang zu gehören.

Zurück zur guten Hoffnung. Ich unterstütze den Wunsch des SPIEGEL, sich redaktionelle Arbeit vom Leser angemessen entlohnen zu lassen: Grünes Licht für kostenpflichtige ePaper. Aber hier stehen Preis und Leistung in keinem Verhältnis. Mehr als 0,99 € dürfte ein SPIEGEL-ePaper dieser Art auf dem iPhone nicht kosten. Ein Vergleich mit der BILD-Zeitung: 1,59 € monatlich (beziehungsweise 3,99 €/Monat inklusive PDF der BILD) scheint im Moment eine realistische Preisgestaltung.

Doch der SPIEGEL ist ein Leitmedium, alle wollen von ihm lernen. Darum rauschte der kostenlose Reader auch binnen weniger Stunden auf Platz 1 der App-Store-Download-Charts. Viele der neugierigen Kunden werden heute die erste offizielle Digitalausgabe kaufen und enttäuscht sein. Ein Rumpfexemplar landet auf ihrem Apple-Smartphone. Bei mir fehlen fast alle Abbildungen (siehe Titelgeschichte, Abb. oben rechts) und mit den Leserbriefen endet mein Heft (siehe Abb. oben links). Wie zuvor beschrieben heißt das glücklicherweise nicht, dass mein elektronisches »Heft« nach Seite 6ff abbricht … die »Leserbriefe« erscheinen in der Digitalausgabe erst kurz vorm Ende, doch anschließend kämen noch »Register« sowie die beliebten »Personalien« und »Hohlspiegel/Rückspiegel«. Sie fehlen in meiner Datei, für einen SPIEGEL-Leser, der hinten anfängt, ein Super-GAU.

Fazit: Die Überführung des gedruckten SPIEGEL in einen E-Reader ist missglückt. Es fehlen nicht nur essenzielle Werkzeuge (Vollbild-Titelseite, Lesezeichen, Suche, Zitierfunktion), der Dialog zwischen Text und Bild – eine Stärke der SPIEGEL-Redaktion – wurde komplett aufgegeben. Als Stammleser irrt man orientierungslos durch Textwüsten. iPhone-typische Funktionen (Vergrößern auf Tipp, Zoomen, Text-Bild-Integration, Weiterleiten/Empfehlen per Mail, …) werden ignoriert. Die gerade für diese Plattform zu erwartende Raffinesse im Detail fehlt gänzlich. Für ein solch dürftiges Ergebnis den gleichen Preis verlangen zu können wie für ein gedrucktes Exemplar ist eine Utopie … der SPIEGEL wird das nicht durchhalten. Und wenn doch, weil die Umrechnung des Drucklayouts ins E-Reader-Format quasi automatisch und damit kostenlos abfällt, schadet diese App dem Ruf des Magazins. Viel schlimmer noch: Seine Entwicklung scheint für die Katz, denn das momentane Konzept kann unmöglich auf das demnächst erscheinende Apple iPad übertragen werden, wo das Zusammenspiel von Wort und Bild Pflicht sein wird.

PS: Typografisch gesehen ist der SPIEGEL im Reader genauso lieblos gestaltet wie SPIEGEL online … durchgehend „falsche“ Anführungszeichen und Apo’strophe, die im aktuellen Fall nicht mit Browserkompatibilitäten erklärt werden können. Neu hinzugekommen sind harte Trennun-gen, Rückstände aus dem Printlayout, die ebenfalls nicht sein müssten; sie sind die Folge des variablen Umbruchs (der Reader bietet drei Schriftgrößen an), und ließen sich durch das Verwenden weicher Trennzeichen vermeiden.

[Update]

Andere über den neuen SPIEGEL-iPhone-Reader:

• Christian Jakubetz, JakBlog: »Schluder-Spiegel«

• Christoph Maier, Macomber’s Posterous: »Den iPhone-Spiegel werde ich …«

• Harald Taglinger, Telepolis: »Spieglein, Spieglein im Gerät«

• Ansgar Warner, E-Book-News: »Unglaublicher Guido für die Westentasche«

• Horst Müller, Blogmedien: »Das ›Spiegel-i‹«

Neu: Durcheinander bei der Abrechnung (siehe mein Kommentar # 19).

Designlabor 25|25 in Hamburg

Die Hamburger Branding- und Designagentur The Brand Union startet ab dem 1. März 2010 das Projekt Designlabor 25|25, einen Pop-up-Store als Live-Experiment im Kulturreich Hamburg. 25 Designer füllen in 25 Tagen die Galerie in der Wexstraße mit außergewöhnlichen Verpackungen. Es sollen Entwürfe entstehen, die Spaß machen, zum Nachdenken anregen, aber frei erfunden sind. Während der 25 Tage ist die Galerie sowohl Arbeits- als auch Ausstellungsraum und dient als Kommunikationsplattform für Designer und Interessierte.

Ziel des Projekts ist zum einen, dass man seine Kreativität ohne Beschränkungen (durch Konsumenten und Auftraggeber) ausleben kann. Zum anderen geht es darum, das Packaging-Design attraktiver und interessanter zu machen. Inspiration und Unterstützung für das Live-Experiment liefern aktuelle Trends vom Trendbüro Hamburg.

Sponsor schleicht sich typografisch auf Olympiabekleidung

Typografie kann eine Waffe sein. Zum Beispiel gegen das Verbot von Sponsoring im Sport. Ich erinnere mich dunkel an ein Fußballländerspiel vor ein paar Jahren, da lief die deutsche Nationalmannschaft mit Hemden ins Stadion, deren Rückennummern in der Mercedes-Benz-Schrift Corporate gesetzt waren. Typografische Laien verwirrte allenfalls die Zartheit der Ziffern, Marketingexperten rochen die Schleichwerbung und legten Protest ein. Beim nächsten Länderspiel prangten wieder die vertrauten Zahlen auf den Trikots der Spieler.

Ein Fontblog-Leser machte mich eben auf aktuellen Fall von Under-cover-Sponsoring in Vancouver aufmerksam, dort finden noch bis zum 28. Februar die 21. Olympischen Winterspiele statt. Wenn man sich dieses Foto (nationaler Wettkampf) und dieses Foto (Vancouver) zweier deutscher Eisschnellläufer ansieht, so fällt auf, das die Länderkennung für Olympia (GER) typografisch identisch aufbereitet ist wie das Logo des Hauptsponsors der deutschen Eisläufer, die Deutschen Kreditbank AG (DKB).

Honi soit qui mal y pense.

Die schönste Zeitung kommt aus Deutschland

Alljährlich prämiert die Society for News Design (SND) Mitte Februar die am besten gestalteten Tages- und Wochenzeitungen weltweit. Vergangenes Jahr war nicht einfach für die Branche, was auch die Jury spürte. Fast überall kämpfen die Zeitungen mit schwindenden Auflagen und sinkenden Anzeigenerlösen. In den USA scheint die Situation dramatischer als außerhalb, wo die Printmedien nach Auffassung der SND-Berater einen »gesünderen« Eindruck machten.

Doch gerade der Wettbewerb mit den digitalen Nachrichtenquellen sei eine große Herausforderung für die Gestaltung. Die Rolle es Designers habe sich gewandelt, die visuelle Inszenierung sei wichtiger als je zuvor. »This is the age for the thoughtful designer. Your efforts must be as considered as they are creative.« resümieren die Experten bei SND.

Dieses Mal beteiligten sich 240 Zeitungen am Design-Wettbewerb der SND. Sie reichten das nach ihrer Ansicht beste Exemplare des vergangenen Jahres ein – drei eingebettete Flickr-Diashows im nachfolgenden Beitrag (mit Full-Screen-Funktion) zeigen diese eingereichten und prämierten Ausgaben.

Am 8. Februar entschied sich die Jury für drei Sieger, von denen zwei aus Deutschland kommen, was das gefühlte hohe Niveau des deutschen Zeitungsdesigns bestätigt:

1. der Freitag (Wochenzeitung, Berlin)

2. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (Wochenzeitung, Frankfurt am Main)

3. The New York Times (Tageszeitung, New York, USA)

Die Zeitungen wurden gewählt, weil ihre Gestaltung beweist, dass die Redaktionen ihre Leser genau kennen und gut bedienen möchten. Das Aussehen der Siegerblätter ist in jedem einzelnen Fall das Ergebnis einer sorgfältigen Planung plus einer redaktionellen Strategie, die sich von der ersten bis zur letzten Seite durch das Gedruckte zieht. Die Jury: »They each have a strong DNA — an identity that goes beyond format. A partial inside page is as identifiable to the publication as its’ page one.«

Der Freitag, Berlin, wöchentlich, Auflage 12.400 Exemplare

Wie die Berliner Wochenzeitung gestern in ihrem Redaktionsblog mitteilt, habe die Freitag-Redaktion nach Erreichen der Nachricht aus Orlando, Florida, erst mal die Arbeit für ein paar Minuten eingestellt: »Die Freude ist riesengroß«. Verantwortlich für die vorbildliche Gestaltung des Blattes sind Matthias Last und Alexander Seeberg-Elverfeldt, das interne Art-Department (Janine Sack, die Leiterin, Andine Müller, Corinna Koch, Jana Schnell und Stefan Stalder) sowie Anja Horn und ihr Team beim Berliner Designbüro Einhorn Solutions. Johannes Erler (factordesign) stand beim Redesign beratend zur Seite. Und nicht zuletzt gebührt dem Schriftentwerfer Luc(as) de Groot ein Lob, der für dieses Projekt eine weiterentwickelte Version von TheAntiqua produzierte.

Hier die ausführliche Begründung der Jury, übersetzt von Christine Käppele bei Freitag: »Auffällig und doch so schlicht. Seite für Seite wartet diese Zeitung jede Woche mit visuellen Überraschungen auf; diszipliniert und elegant, anstatt laut und chaotisch. Wie gelingt dem Freitag diese schwierige Balance? Das strenge Grundlayout – eine solide Typographie, eine intuitive Navigation – wird durch eine präzise Auswahl und Präsentation der visuellen Inhalte ergänzt. Die Zeitung, die 2009 radikal neu gestaltet wurde, hat von der Titelseite an keine Angst davor, auffällige, originelle Illustrationen zu zeigen. Ein Frosch, der in allen Regenbogenfarben schillert, sticht dort hervor, als wolle er den Leser dazu auffordern, in die Zeitung einzutauchen. In der Mitte einer Doppelseite illustriert das wundervolle Foto eines einsamen Iglus in der gefrorenen Tundra eine Leseprobe auf eindringliche Art. Farbe wird zur Navigation des Lesers sparsam und strategisch eingesetzt. Woche für Woche ist die Struktur einheitlich, ohne dass die Zeitung dadurch vorhersehbar wird. Ähnlich reduziert ist die Typographie. Verwendet wird nur eine Schrift, was jedoch durch den Einsatz verschiedener Schriftschnitte nie eindimensional wirkt. Es gibt keine Unordnung oder unnötige Bilder, die den Blick ablenken. Der Freitag scheut sich nicht davor, seine Leser einfach lesen zu lassen. Um es kurz zu machen: Die Zeitung ist ein Genuss«.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, wöchentlich, Frankfurt, Auflage 347.000 Exemplare

Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) ist die Sonntagsausgabe der FAZ, ursprünglich nur als Regionalzeitung in der Region Rhein-Main vertrieben, und seit dem 30. September 2001 bundesweit erhältlich. Trotz der gemeinsamen Nutzung redaktioneller Ressourcen (die FAS hat aber zusätzlich 50 eigene Redakteure) tritt die Sonntagszeitung eigenständig auf. Ihr Erscheinungsbild unterscheidet sich deutlich vom Muttermedium in der Satzgestaltung, der durchgängigen Vierfarbigkeit und einer eigenen Brotschrift, der Janson. Außerdem ist ihr Ton leichter und unterhaltsamer als jener der seriösen FAZ. Ein Erkennungsmerkmal sind die oft eingesetzten Illustrationen am Artikelanfang (Vignetten), die unter anderem von dem Illustrator Bengt Fosshag stammen.

Die Jury: »Ein bemerkenswerter Mix visueller Elemente entfaltet sich auf den Doppelseiten dieser Wochenzeitung im Nordischen Format. Anstatt Geschichten in unveränderbare Layouts zu quetschen, erzählen die Designer des Sonntagsblatts – handwerklich gekonnt – Geschichten, passend zum Thema des Beitrags. Auf einer Seite ließ sich eine Geschichte am besten mit 24 Screenshots vom iPhone illustrieren. Wenige Seiten später erlaubt die riesige Abbildung eines Renaissance-Gemäldes dem Leser, sich in malerischen Details zu verlieren, was die begleitende Geschichte zusätzlich kraftvoll unterstützt. Der sinnvolle Gebrauch weißer Flächen und des Rasters, verbunden mit dem umsichtigen Einsatz von Farbe tragen zur allgemeinen Klarheit bei. Das Ergebnis: eine Zeitung, welche die Zeit, den Verstand und die Neugier standhaft respektiert«.

The New York Times, täglich, New York City (USA), Auflage 930.000 Exemplare

Die New York Times (NYT), gegründet 1851, ist eine einflussreiche überregionale US-Tageszeitung, die von der New York Times Company geführt wird. Sie wird auch »The Gray Lady« genannt. Ende 2004 betrug die verteilte Druckauflage wochentags 1.124.700 Exemplare, heute liegt sie bei 930.000. Die Wirtschaftskrise ab 2008 traf die New York Times mit Einbrüchen bei den Anzeigeneinnahmen. Am 19. Januar 2009 teilte die New York Times Company mit, dass sich der mexikanische Milliardär Carlos Slim mit weiteren 250 Millionen Dollar am Verlag beteiligt. Die Redaktion wurde von 1330 auf 1100 Mitarbeiter reduziert. Wie schon andere Druckpublikationen auch verlegt die NYT den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten zunehmend in den Online-Bereich, der zunächst als Ableger und Ergänzung der Druckausgabe behandelt wurde. Zuletzt machten die New Yorker mit innovativen Apps und Webseitenkonzepten auf sich aufmerksam.

Die Jury: »A large-circulation general-interest newspaper is a tough beast to visually tame. Every Sunday, the local edition of The New York Times has a dozen or more sections, covering the world from Bali to the Bronx, and topics ranging from nuclear bombs to nose jobs. A DNA of visual discipline binds sections with distinct accents together into a paper that speaks with one voice. A design architecture of timeless elegance provides a solid foundation upon which to build innovative visual storytelling that weaves through the paper. In the Metropolitan section, the extraordinary lives of ordinary people unfold in a feature that raises the bar for photo columns. When it comes to presenting long-form written journalism, Times designers realize their job is to enhance the pleasure of reading narrative text, not diminish it with distractions. From its iconic front page to cutting-edge fashion photos in its magazine, the Times serves a national audience with a sprinkle of New York flavor.«

Die Jury:

J. Bruce Baumann, Evansville Courier & Press

Dennis Brack, The Washington Post

Miguel Gomez, Al Nisr Publishing Group (Dubai)

Lily Lu, Berater und Bründer von SND China

Margaret O’Connor, The New York Times

Erst googeln, dann twittern …

… ist das neue »Erst denken, dann sprechen«. Wer sich das nicht hinter die Ohren schreiben möchte, kann die neue Weisheit der Socials auch schwarz auf weiß bestellen. Entworfen von Joe Newton (@TheJoeNewton), mit der Schrift Olduvai, gedruckt auf 300 g Somerset-Velvet-Baumwollpapier im Buchdruck, Format A4 und erhältlich bei I love Typography für 15,00 Dollar.

Unsere Nachbarn in der Bergmannstraße

Das echte Leben spielt dort, wo die Menschen sind: auf der Straße. Das dachte sich auch das Team um die Dokumentarfilmerin Bettina Blümner, als es bei uns hier in der Bergmannstraße den zufällig vorbeikommenden Passanten ein paar Fragen stellte. Zum Beispiel: »Was wollten Sie immer schon mal machen?« oder »Was ist ihnen lieb und teuer?« Aus den Antworten zimmerte Jung von Matt/Alster, unter dem Kreativdirektor Fabian Frese, eine Imagekampagne für die Deutschen Versicherer: vier Werbeclips, gedreht in vier deutschen Städten mit stark-dokumentarischem Charakter. Gut gemacht, toll geschnitten, und zumindest für den Drehort Bergmannstraße können wir bestätigen: Die gezeigten Personen leben hier, wir kennen die meisten vom Sehen.

Gold für Dan Reynolds Schriftfamilie ›Malabar‹

Der Entwerfer von ›Malabar‹ Dan Reynolds (links) und ihr Herausgeber Frank Wildenberg, Geschäftsführer der Linotype GmbH nach der Preisübergabe

Am Wochenende fand in Frankfurt die Verleihung des Designpreises der Bundesrepublik Deutschland statt, darunter der Gold-Award für die Serifenschrift Malabar, entworfen von Dan Reynolds und herausgegeben von Linotype (Fontblog berichtete). Nach 2007 wurde damit zum zweiten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs ein Preis für Schriftdesign vergeben (›DB Type‹, Erik Spiekermann/Christian Schwartz).

»Linotype ist mit Malabar eine ebenso zeitgemäße wie zeitlose Schrift gelungen, die durch überragende typografische Qualität der Buchstaben und einzelnen Schriftschnitte sowie durch eine perfekte Harmonie der Schriftschnitte miteinander besticht«, lobte Robert Klanten, Mitglied der Jury, den Entwurf. Dan Reynolds sieht in dem Gold Award vor allem Anerkennung für eine Zunft, die vielen Menschen unbekannt ist: »Den Deutschen Designpreis als Schriftdesigner zu erhalten, ist etwas ganz Außergewöhnliches, denn mit dem Preis wird weit mehr ausgezeichnet als nur die Malabar. Durch den Award wird Schriftgestaltung in das Zentrum der Designwelt gerückt. Schrift ist nicht die Gestaltung von Buchstaben auf dem Bildschirm – Schrift ist ein qualitatives Designprodukt.«

Bereits während der Gestaltung von Malabar reichte Reynolds Schriftmuster zu den kleinen Spezialwettbewerben ein, zum Beispiel dem TDC Award, wo sie ebenfalls gefeiert wurde. Der Deutsche Designpreis sei jedoch etwas ganz anderes. Da stehe die eigene Arbeit plötzlich »auf der gleichen Stufe wie das Design eines Audi A5«. »Einfach großartig«, beschreibt Reynolds seine Freude.

Der Amerikaner Dan Reynolds (30) lebt in Berlin und arbeitet bei Linotype in der Gruppe für Fontentwicklung. Nach seinem ersten Besuch in Mainz entschied er sich, nach Europa umzusiedeln. Seither bestimmt die Arbeit mit und an Fonts sein berufliches Leben. Zusammen mit vier seiner Mitstudenten an der HfG Offenbach gründete er 2004 den Offenbacher Typostammtisch. 2008 bekam er seinen Master-Abschluss in Schriftgestaltung an der Universität Reading.

Neben Linotype standen mehrere renommierte deutsche Marken und Designfirmen auf dem Siegerpodest, wie beispielsweise Audi, Bulthaup oder Lamy. Auch prominente Projekte aus dem Ausland wurden mit dem Preis dotiert, unter anderem Hollywood-Schauspieler Brad Pitt mit seinem Projekt »Make it Right«, das einen Beitrag zum Wiederaufbau New Orleans nach dem Hurrikan Katrina leistete.

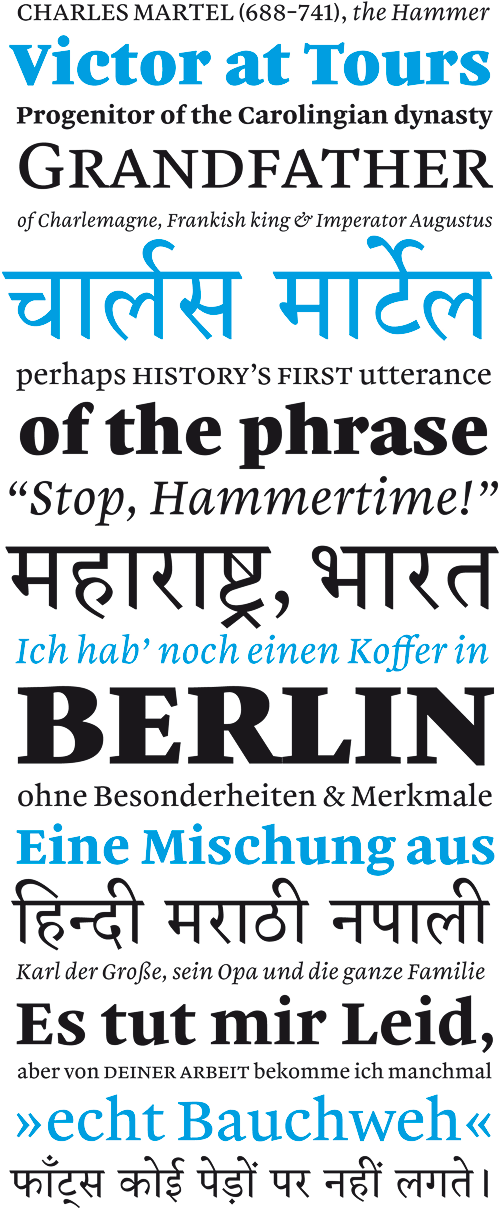

Malabar ist eine robuste Serifenschrift, für die Reynolds auch Devanagari-Schriftzeichen entwarf. In ihr spiegeln sich Einflüsse des 16. Jahrhunderts wider. Die Buchstaben sind im Stil der Renaissance Antiqua gezeichnet. In ihrer Form ist eine markante Diagonalachse in den Kurven zu erkennen. Die kräftigen Serifen verstärken das Textbild in kleinen Größen und definieren den allgemeinen Charakter der Schrift. Die Schriftfamilie umfasst drei Fetten, jede mit einer eigenen Kursivvariante. Alle Schnitte verfügen über Versalziffern – die Schnitte Malabar Regular und Italic beinhalten auch Mediävalziffern. Die Familie wird in den nächsten Tagen bei FontShop erhältlich sein.