Anti-Anti-Design

von Florian Pfeffer

Gestern, kurz nach Veröffentlichung des Kommentars »Anti-Design« von Erik Spiekermann, schrieb mir Florian Pfeffer, Direktor der Stiftung :output in Amsterdam und Herausgeber/Gestalter des internationalen Jahrbuches :output für Designprojekte aus Hochschulen: »Im Interesse zweier Generationen, die im Jahr 1964 (ich) bzw. im Jahr 2000 (meine Kinder) noch nicht geboren waren, möchte ich eine Replik auf den von Erik veröffentlichten Artikel und das Manifest »First things first« schreiben.« Gesagt, getan, veröffentlicht …

Lieber Erik. Auch ich bin (unter anderem) »Design-Professor« – und zwar genau auf der Nachfolgestelle jener Person, auf die du in deinem Artikel anspielst – die nächste Generation eben. Ich bin außerdem Designer, Unternehmer und Kurator, ich spreche also nicht aus dem Elfenbeinturm. Und ich bin mit Dir eins, dass politische Plakate hier und heute gestalterische Bigotterie sind und dass es nicht besonders mutig ist, einen Artikel in einem Surfer-Magazin in Zapf Dingbats zu setzen.

Lieber Erik. Auch ich bin (unter anderem) »Design-Professor« – und zwar genau auf der Nachfolgestelle jener Person, auf die du in deinem Artikel anspielst – die nächste Generation eben. Ich bin außerdem Designer, Unternehmer und Kurator, ich spreche also nicht aus dem Elfenbeinturm. Und ich bin mit Dir eins, dass politische Plakate hier und heute gestalterische Bigotterie sind und dass es nicht besonders mutig ist, einen Artikel in einem Surfer-Magazin in Zapf Dingbats zu setzen.

Das alles vorangestellt, finde ich den in deinem Artikel beschriebenen Standpunkt aber ausgesprochen desillusionierend und visionslos. Er entlässt uns nicht aus dem Gefängnis, den beide Manifeste um uns Designer herum aufgebaut haben. Schlimmer noch, der Artikel macht das Gefängnis noch hoffnungsloser und die Mauern noch dicker: Nach fast 40 Jahren kommen wir zu dem Schluss, dass wir auch keine Lösungen haben. Aber immerhin funktionieren die Espressomaschine und die Zentralheizung noch … where do we go from here?

Deine Ehrlichkeit muss man dir hoch anrechnen.

Für das Manifest bedeutet dieser Umstand aber, dass es gescheitert ist.

Es musste zweimal geschrieben werden und beim dritten Aufwärmen wird es schal.

Ich finde das nicht besonders überraschend.

So nobel das Ziel des Manifestes, so eindimensional seine Botschaft.

Das Manifest hat einen Geburtsfehler, der das Design auf Jahre hinaus in seiner Entwicklung blockiert hat: Es unterscheidet zwischen »denen« (Hersteller von Hundekuchen, Kreditkarten, Haargel etc.) und »uns«, die mit Geld dazu gezwungen werden, für diese Dinge Werbung zu machen, das »kranke System stützen« und sich dafür schämen. Ich glaube, uns ist die historische Dimension dieses Geburtsfehlers gar nicht bewusst. Wo wäre Design heute ohne diesen Unterschied?

Dieser Unterschied ist unser Gefängnis: Wir müssen uns entscheiden, ob wir zu »denen« oder zu »uns« gehören. Es gibt keine Alternative. »Die« machen die Fehler, »wir« verkaufen sie … oder werden »Künstler-Designer«. Pest oder Cholera. Hat schon mal jemand auf slanted.de nachgezählt, wie viele von Designern gemachte (und in homöopathischen Auflagen selbst finanzierte) Magazine über »Orte«, »froh sein« oder »Kunst, Design und Fotografie« jeden Monat rauskommen? Das scheint die einzige real existierende Alternative zwischen denen und uns zu sein. Deprimierend.

Ich will nicht die billige Polemik aufmachen, dass wir alle Haargel, Kreditkarten und (so hoffe ich doch zumindest) Putzmittel verwenden bzw. Konsumkritik üben, während wir auf Designermöbeln sitzen. Das ist nicht das Problem.

Das Problem ist: Wir wollen als Designer mit der Planung und Herstellung sowie mit der Gestaltung der Umstände, unter denen diese Dinge das Licht der Welt erblicken, nichts zu tun haben. Das sollen die machen: Die Wirtschaft und die Politik. Wir machen das Drumherum, ob nun dafür (Werbung/Corporate Design), dagegen (politische Plakate) oder weder/noch (Kultur). Damit sind wir nur mitschuldig, unschuldig oder weder/noch-schuldig.

Das ist zu wenig!

Designer müssen endlich aus diesem Gefängnis ausbrechen!

Weg mit den Grenzen von DIN A4, HKS und 72 dpi!

Ich fordere Designer auf, sich schuldig zu machen, und zwar richtig!

Damit würden wir tatsächlich Verantwortung übernehmen und könnten haftbar gemacht werden.

Man müsste uns ernst nehmen, weil wir ernsthaften Schaden anrichten könnten.

Ganz nebenbei würde auch die Bezahlung besser werden (wie an dieser Stelle so oft gewünscht wird).

Warum sind die meisten Wirtschaftsführer Ingenieure?

Warum sind die meisten Politiker Lehrer oder Juristen?

Weil sie nicht das Gefühl haben, ihren Beruf zu verraten, wenn sie an die entscheidenden Stellen in unserer Gesellschaft aufsteigen. Wir hingegen glauben, dass wir aufhören würden, Designer zu sein, wenn wir »die Seiten wechseln«. Dann wären wir einer von denen, schmutzige Finger, der Feind … vorbei das schöne Leben aus Farben und Formen.

Bertold Brecht hat geschrieben: Was ist der Überfall einer Bank gegen die Gründung einer Bank?

Heute wissen wir: Wir können das Gründen von Banken nicht allein den Bankern überlassen. Das wird nichts.

Ich will beileibe nicht behaupten, dass Designer die besseren Menschen, Politiker oder Banker wären.

Genauso wenig sind Frauen die bessern Kanzlerinnen oder führen weniger Kriege.

Aber: Wir vertrauen unsere Welt immer mehr Experten an, die die komplexen Probleme für uns lösen sollen.

Das bringt unsere Demokratie in Gefahr. Es ist heute beispielsweise nicht mehr möglich, den korrupten Vorstand einer Hamburger Bank zu entlassen, weil das den Einsturz der Bank bedeuten würde. Wir sind in der Geiselhaft der Technokraten!

Designer hingegen sind Generalisten.

Sie arbeiten sich in eine Vielzahl von Themen ein.

Sie beschäftigen sich mit den Motivationen und Interessen von anderen Menschen.

Sie machen Dinge benutzbar und nützlich.

Sie machen Zukunftsvorstellungen und Strategien verständlich.

Sie entwerfen und stellen Lösungen für Probleme auf den Tisch – greifbar, konkret und überprüfbar.

Sie vertrauen nicht immer dem »das haben wir schon immer so gemacht«“, sondern suchen neue Wege.

Das alles soll nur dazu gut sein, Magazine, Webseiten, Erscheinungsbilder und Plakate zu machen?

Für mich ist beispielsweise Muhammed Yunus, der Erfinder des Mikro-Kredits, ein Designer im besten Sinne. So viel zu den verteufelten Kreditkarten. Jetzt brauchen wir nur noch die besseren Hundekuchen. Wir sollten ganz oben ins Regal greifen. Das können wir auch.

Die Grenzen in unseren eigenen Köpfen sind bekanntermassen am schwierigsten zu überwinden. Das Land dahinter ist aber aufregend. Und dort liegt sehr viel Zukunft für das Design.

Das Doppelleben des Designers (Anti-Design)

von Erik Spiekermann

Der nachfolgende Beitrag erschien vorgestern unter dem Titel “The Designer’s Double Life” auf der Website des britischen Magazins Blueprint und wurde über Twitter tausendfach empfohlen. Ich habe mir beim Autor die Genehmigung zum Übersetzen und veröffentlichen hier im Fontblog geholt. Foto: Jürgen Siebert.

Wenn Architekten vom Funktionalismus genervt sind, ändern sie Louis Sullivans Lehrsatz »Form follows function« in »Form follows fun« um und schmücken ihr Gebäude mit beliebigen Elementen. Türmchen, Betonsegel, Stufenpyramiden, Bögen, Architrave und jede Menge Zierrat, der keinen Zweck erfüllt außer Zierrat zu sein. Wenn Grafikdesigner gelangweilt sind von der Perfektion ihrer neuen Rechner, die ihre Arbeit pixelgenau rendern, rebellieren sie mit einem selbst geschriebenen Programm, das die Konturen von Buchstaben per Zufall verändert und Texte bei jedem Druck anders aussehen lässt. Ein Editorial Designer, dem der gelieferte Text eines Autors nicht gefiel, setzte ihn einfach aus einer unlesbaren Dingbats-Schrift.

Wenn Architekten vom Funktionalismus genervt sind, ändern sie Louis Sullivans Lehrsatz »Form follows function« in »Form follows fun« um und schmücken ihr Gebäude mit beliebigen Elementen. Türmchen, Betonsegel, Stufenpyramiden, Bögen, Architrave und jede Menge Zierrat, der keinen Zweck erfüllt außer Zierrat zu sein. Wenn Grafikdesigner gelangweilt sind von der Perfektion ihrer neuen Rechner, die ihre Arbeit pixelgenau rendern, rebellieren sie mit einem selbst geschriebenen Programm, das die Konturen von Buchstaben per Zufall verändert und Texte bei jedem Druck anders aussehen lässt. Ein Editorial Designer, dem der gelieferte Text eines Autors nicht gefiel, setzte ihn einfach aus einer unlesbaren Dingbats-Schrift.

Dieser Akt unfassbar mutiger Missachtung machte ihn berühmt, zumindest in jenen Kreisen der Studenten, die dazu verdammt waren, ihr Leben als Layout-Sklave in einer Werbeagentur zu fristen. Mich nannte mal einen Design-Professor Verräter, weil ich meine Mitarbeiter dazu anhielt, für finstere kapitalistische Unternehmen zu arbeiten, während er seinen eigenen Kampf gegen die Ausbeutung unseres Berufsstandes lobend hervorhob, der darin bestünde, Plakate gegen die Verbreitung von Aids und Hunger zu entwerfen. Er dachte, dies seien unglaublich mutige Botschaften gegen das Establishment. Wen wundert’s, dass er heute, nach 30 Jahren in einem sicheren Job, die staatliche Rente genießt während ich immer noch die Peitsche über die armen Abhängigen in meinem Büro schwinge.

Es war schon immer leicht, in der sicheren Umgebung von Kunstzeitschriften oder Galerien zu protestieren, vor einem Publikum aus Designern, die viel lieber Künstlern wären, wenn es eine Aussicht auf ein sicheres Einkommen gäbe. Es ist in der Tat schwer mit dem Widerspruch zu leben, Botschaften zu entwerfen die Menschen dazu bewegen sollen, Geld auszugeben, das sie nicht haben, für Dinge, die sie nicht brauchen. Wenn sie die Hochschule verlassen haben, möchten Designerinnen allzu gerne Kinderbücher illustrieren und Designer Plakate gegen das Böse in der Welt gestalten. Monate später sind sie froh vor einem Computer zu sitzen, der am laufenden Band endlose Variationen diagonal gestreifter Etiketten für die nächste »Light«-Produkterweiterung ausspuckt. Natürlich ist unsere Welt in einem traurigen Zustand. Öffentliche Einrichtungen sind pleite, der Verkehr ist ein Alptraum, die Luft ist das Atmen nicht wert, an käufliche Politiker und hohe Arbeitslosenquoten haben wir uns gewöhnt. Sollten wir unser Fähigkeiten als Kommunikatoren, Strategen und Problemlösen nicht auf die wichtigen Themen des Lebens richten? Den öffentlichen Verkehr? Effiziente und nachhaltige Energiequellen schaffen, bezahlbare Wohnungen und einen lebenswerten Kiez?

Als das First-Things-First-Manifest von 1964, unterschrieben von 22 britischen Designgrößen, im Jahr 2000 wiederveröffentlicht wurde, unterschrieben es jede Menge Designer aus aller Herren Länder. Viele von ihnen arbeiteten und arbeiten immer noch in einem Umfeld, das im Manifest so beschrieben wurde:

… Designer … setzen ihr Talent und ihr Phantasie dafür ein, Hundekuchen zu verkaufen, Designerkaffee, Diamanten, Putzmittel, Haargel, Zigaretten, Kreditkarten, Turnschuhe, Kosmetik, Light-Bier und Geländelimousinen. Kommerzielle Arbeit hat unsere Rechnungen bezahlt, aber viele Grafikdesigner haben sie inzwischen zum einzigen werden lassen, was ein Grafikdesigner tut. Und genauso nimmt die Außenwelt inzwischen das Design wahr. Die Zeit und Energie unseres Berufes wird dafür benutzt die Nachfrage nach Dingen zu schüren, die bestenfalls unwichtig sind …

Auch ich habe das Manifest unterschrieben, weil ich daran glaube, dass wir unsere Fähigkeiten viel eher dafür einsetzen sollten, die drängenden Fragen zu lösen als die oben zitierten. Aber wovon sollen wir dann leben? Regierungen und Behörden sind die schlechtesten Auftraggeber, die man sich vorstellen kann. Sie unterschätzen und unterbewerten unsere Arbeit dauerhaft. Wir werden als das wahrgenommen, was wir hauptsächlich tun: Leute, die dem hässlichen Gesicht des Kapitalismus ein Make-up verpassen. Außerhalb der kommerziellen Welt traut uns niemand einen wertvollen Beitrag zu. Dieser Teufelskreis wird nicht durchbrochen, indem man gegen seine Teuflischkeit protestiert. Wir werden uns keine Freunde außerhalb unserer kleinen eigenen Welt machen, wenn wir die Hand beißen, die uns füttert. Am Abend in Kunstgalerien mit unserer nicht-kommerziellen Arbeit gegen Konsumterror und Überdesign protestieren, um am nächsten Morgen wieder unserer gewohnten Arbeit nachzugehen mag unser Gewissen beruhigen, es löst aber nicht die Zwiespältigkeit unserer Arbeit.

Nicht dass ich eine Lösung hätte … Wenn mein Sohn mir vorwirft, dieses kranke System zu stützen, kann ich nur darauf verweisen, wenigstens unseren Mitarbeitern ein menschenwürdiges Umfeld zu bieten. Wir haben eine Zentralheizung, Espressomaschine, schnelle Computer und eine angenehme Beleuchtung. Wir zahlen pünktlich Gehälter, gewähren 30 Tage Urlaub im Jahr, Mutterschafts- oder Vaterschaftsurlaub und niemand wird eingestellt ohne Zustimmung der zukünftigen Kollegen. Wir arbeiten auch nicht für echt-böse Produkte, wie Zigarettenmarken oder Banken. Obwohl wir niemanden umbringen und uns selbst nicht für unsere Kunden umbringen lassen, respektieren sie uns und wir respektieren sie und sie behandeln uns genauso gut wie wir sie behandeln. Wir bieten ein Umfeld mit so wenig wie möglich Entfremdung. Es geht nicht darum, was wir tun, sondern wie wir es tun. Ein ehrlichere Antwort fällt mir nicht ein.

Braucht »Atomkraft? Nein Danke.« ein Redesign?

Die Süddeutsche Zeitung fragt sich: »Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke? Das gilt auch für den Widerstand. Es wird also Zeit, über ein neues Design für ein altes Protestbild nachzudenken.« Die berühmte Sonne mit dem Schriftzug »Atomkraft? Nein Danke.« wurde 1975 von einer Bürgerinitiative gegen Kernkraft im dänischen Aarhus entwickelt. Im Original hieß er »Atomkraft? Nej tack«. Die SZ meint nur: »Nur weil die Politik einen Salto rückwärts gemacht hat, müssen wir das nicht auch tun. Wir wollen einen neuen Look. Laufzeitverlängerung für die alten Chiffren und Logos lehnen wir ab. Also haben wir den großen deutschen Gestalter und Typographen Erik Spiekermann gefragt, ob ihm ein paar zeitgemäße Versionen zum alten Klassiker einfallen.«

Spiekermann schickte vier Varianten und seine Thesen dazu, darunter ein nur leicht aktualisierter Entwurf (oben rechts), der an die zeitlose Stärke des Originals anknüpft: die höfliche Gewaltlosigkeit. Die Alternative dazu wäre eine Verschärfung der Tonart. Süddeutsche: »Redet ihr nicht mit uns, mauschelt ihr eure Deals mit der Atomwirtschaft, nehmt ihr unser Anliegen und eure eigenen Versprechen nicht mehr ernst, dann reden wir auch nicht mehr mit euch.«

Keine Angst vor dem Tod des Buches

Nelson, Coupland und Alice sind drei E-Book-Konzepte der weltweit agierenden Innovationsberatung Ideo (Palo Alto, Kalifornien). Das oben eingebettete Video »The Future of the Book« stellt sie in 4 Minuten vor. Ein Klick auf das Vollbild- und das HD-Icon erhöht den Sehgenuss. Die Diskussion ist eröffnet …

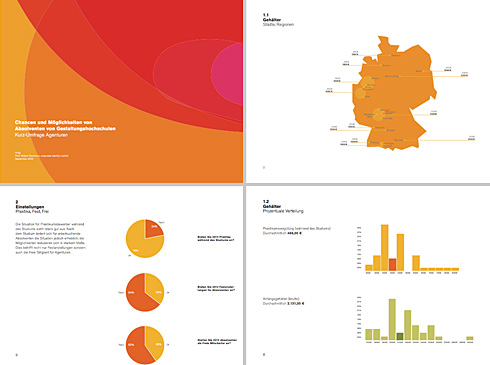

Was von Jungdesignern erwartet wird, was sie verdienen

Absolventen von Gestaltungshochschulen stehen am unteren Ende der Gehaltsskala: Dies ist das Fazit einer Umfrage, die das Mainzer Corporate Identity Institut (FH Mainz) gerade durchgeführt hat. Ziel der Befragung war, die finanzielle Situation von Berufsanfängern in Kreativjobs zu beleuchten.

»Sexy und arm« – so überschrieb der BDG im Februar 2010 eine Blitzumfrage unter Designern zum Thema Gehälter (Fontblog berichtete). Dem vorausgegangen war eine rege Diskussion im Fontblog im Januar 2010, die sich mit einer im »stern« erschienenen Umfrage befasste: »Grafikdesigner verdienen so wenig wie nie zuvor!«. Nach dieser Umfrage erhielten Designer 2008 durchschnittlich 4.690 € brutto.

Das Mainzer Institut erinnert sich: »Die Umfrage des BDG widersprach dieser Aussage deutlich: 65% der Designer verdienen jährlich nur bis zu 25.000 €. Und auch wenn die BDG-Umfrage nicht repräsentativ war, so zeigt sie sehr klar, dass Designer in Bezug auf ihre Bezahlung sehr schlecht dastehen. Die Gründe hierfür sind vielfältig.«

Die nun vom CI-Institut veröffentlichte Studie (PDF laden), die auf einer nicht repräsentativen Kurz-Umfrage basiert, widmet sich einem vergleichbaren Thema, nämlich der Situation von Absolventen zu Beginn ihres Berufslebens. Der Leiter der Befragung, Prof. Robert Paulmann betont: »Bei unserer Umfrage ging es nicht darum, ein möglichst realistisches Bild der Gesamtsituation zu erstellen. Dass diese nicht rosig aussieht, ist allen Beteiligten bekannt. Vielmehr sollte dargestellt werden, was gute, seriöse und faire Arbeitgeber Absolventen zahlen und von ihnen verlangen. Absolventen die sich hierüber im Klaren sind, werden es leichter haben, sich zu orientieren und u. a. ihr Studium entsprechend auszurichten.«

Eines sollte den Studierenden jedoch bewusst sein: Die von den Mainzern angefragten Agenturen gibt es nicht wie Sand am Meer. Das bedeutet, dass überhaupt nur ein Teil der Absolventen die Gelegenheit bekommen wird, einen dieser interessanten und einigermaßen fair bezahlten Arbeitsplätze zu bekommen. Welche Kriterien – neben einer hervorragenden Mappe – hierbei eine zentrale Rolle für die Auswahl spielen, wurde ebenfalls abgefragt und festgehalten. Zahlreiche Kommentare der Agenturen runden das Bild ab.

Edenspiekermann macht’s richtig

Als ich hier vor mehreren Wochen die ersten Webfonts vorstellte – Heute ist Webfont-Tag (1) vor allem aber Heute ist Webfont-Tag (2): Fragen & Antworten – entbrannte schnell eine Diskussion über Preise, Lizenzen, Technik und die Frage ›Mieten oder selbst hosten?‹. Was ich vermisst habe war eine wie auch immer formulierte Vorfreude auf neue Herausforderungen und Jobs für Designer. Erik Spiekermann drückte das in einem Kommentar damals so aus: »… diejenigen, die immer schon vernünftige typografie auch online fordern, (sollten) dankbar sein, dass es diese möglichkeiten endlich gibt. FontShop International ist vorgeprescht, weil in unserem typeboard leute aus der praxis sitzen, die ihren lebensunterhalt mit dem gestalten von kommunikation in unterschiedlichen medien verdienen. Die webdesigner in meinem büro sind auf jeden fall froh ….«

Die logische Konsequenz dieser Einstellung ist die heutige Pressemitteilung von Edenspiekermann, die eigentlich nichts Sensationelles vermeldet und doch beispiellos ist, weil ich sie von anderen Designbüros so noch nicht wahrgenommen habe. Unter der Headline »Typografische Freiheit fürs Web« wirbt die deutsch-niederländische Agentur um Aufträge für das lange Zeit brachliegende Feld der Netz-Typografie: »Ein für Webdesigner lang ersehnter Schritt erlaubt freies typografisches Gestalten im Internet. Dies ermöglicht Unternehmen und Marken künftig einen medienübergreifenden visuellen Auftritt. Edenspiekermann testet die neue Freiheit am eigenen Leib. Ab sofort erscheint die Homepage in der Hausschrift ESPI Sans & Slab.« Fazit: »Edenspiekermann plant, seinen Auftraggebern die neue Dienstleistung bald anbieten zu können.«

Das ist vorsichtig formuliert. Auch wenn das Angebot an Webfonts noch klein ist und der ein oder andere Browser noch nicht im Boot ist: Die Zeit ist reif für die ersten Akquisen!

Zwei neue Jobportale für Designer

Netzschaffende, Leipzig

Die Ausschreibungsplattform netzschaffende.de möchte Dienstleister und Aufträge im Bereich Webdesign, Programmierung, Texte zusammenbringen. Zu erledigende Aufgaben werden nach Qualitätsstandards erfasst. Diese Bewertung soll es Freelancern erleichtern, den passenden Auftrag zu finden und Angebote abzugeben. Darüber hinaus gibt es Funktionen, mit denen die Zusammenarbeit einfacher und fairer werden soll:

• Kontakt zu Auftraggebern und Benachrichtigung bei neuen Projekten

• Sichere Bezahlung der Arbeit durch ein integriertes Treuhandkonto

• einfachere Projektabwicklung über ein unterstützendes Projektmanagementsystem

• Schutz der Ideen

• Entwürfe sind erst nach Auftragsannahme sichtbar

Netzschaffende.de wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Rahmen der EXIST-Initiative.

Whitelabel.me, Hamburg

Whitelabel.me ist ein Portal für Freischaffende im Bereich Marketing und Werbung, die sich »zeitsparend und hochwertig vielen Firmen gleichzeitig präsentieren wollen, um erfolgsversprechend Projekte zu akquirieren.« Auftraggeber besuchen den Marktplatz, um Freie mit bestimmten Spezifikationen und »zeitlicher Verfügbarkeit schnell und effizient in einem strukturierten Format finden und speichern wollen.«

Doch Whitelabel.me hat ein »Geschmäckle«, wie der Schwabe sagt. Während sich Netzschaffende.de um den Schutz von Ideen bemüht und seinen Respekt gegenüber dem Urheberrecht beweist, bedienen sich die Hamburger in ihrer Selbstdarstellung (PDF: Whitelabel.me_stellt_sich_vor) für ein »Max-Muster«-Profilfoto (Abb rechts) einfach mal bei unseren Freunden von Pixelgarten (Projekt: Um was es nicht geht). Ungefragt, wohlgemerkt. Kein gutes Omen.

Doch Whitelabel.me hat ein »Geschmäckle«, wie der Schwabe sagt. Während sich Netzschaffende.de um den Schutz von Ideen bemüht und seinen Respekt gegenüber dem Urheberrecht beweist, bedienen sich die Hamburger in ihrer Selbstdarstellung (PDF: Whitelabel.me_stellt_sich_vor) für ein »Max-Muster«-Profilfoto (Abb rechts) einfach mal bei unseren Freunden von Pixelgarten (Projekt: Um was es nicht geht). Ungefragt, wohlgemerkt. Kein gutes Omen.

»Grafikdesigner verdienen so wenig wie nie zuvor!«

Eine Gegenrede von Johannes Erler, Factor Design, Hamburg

Die Veröffentlichung angeblicher Gehaltsstrukturen im Grafik-Design – zunächst durch den Stern und in der Folge (allerdings ohne den Hinweis, dass der Stern-Durchschnittswert auf Basis von weniger als 25 Befragten zustande kam) durch Welt kompakt und Welt mobil – hat für Wirbel gesorgt und bedarf der dringenden Korrektur.

Die Veröffentlichung angeblicher Gehaltsstrukturen im Grafik-Design – zunächst durch den Stern und in der Folge (allerdings ohne den Hinweis, dass der Stern-Durchschnittswert auf Basis von weniger als 25 Befragten zustande kam) durch Welt kompakt und Welt mobil – hat für Wirbel gesorgt und bedarf der dringenden Korrektur.

Die veröffentlichte Tabelle (vgl. Fontblog: Gehaltscheck – Grafikdesigner sind heute Spitzenverdiener) geht vollkommen an der Realität vorbei und wirft ein falsches, schädigendes Licht auf unseren Berufsstand. In Wirklichkeit ist im Grafik-Design schon lange nicht mehr so wenig verdient worden, wie heute. Und nie waren die Perspektiven, dass sich dies in Zukunft deutlich bessern könnte, schlechter.

Als Inhaber eines seit vielen Jahren im Prinzip erfolgreichen und angesehenen Designunternehmens kann ich zunächst einmal feststellen, dass die Honorare seit etwa 10 Jahren mehr oder weniger stagnieren und durch die Inflation sogar deutlich rückläufig sind (geht man von 2 % Inflation aus, summiert sich dies folglich auf etwa 20 % Honorarrückgang).

Die anhaltende Krise hat zudem bewirkt, dass Kunden im vergangenen Jahr Reduzierungen von bereits verhandelten Honoraren gefordert haben und oft auch durchsetzen konnten. Zum Beispiel hat fast die gesamte, stark von der Anzeigenkrise betroffene Medienbranche (also z. B. die Verlage von Stern und Welt) schon Ende 2008 pauschal verordnete 10 % Honorarkürzung durchsetzen können. Die Angst vor der damals erst aufkommenden, bedrohlichen Wirtschaftskrise spielte den Verlagen in die Karten.

Das abgelaufene Geschäftsjahr hat unser Unternehmen mit einem Umsatzrückgang von fast 25 % beendet. Für die im Corporate Design tätigen Designbüros scheint dies einigermaßen normal zu sein. Andere Berufszweige (z. B. das Packaging) sind angeblich nicht in diesem Maße betroffen und haben dennoch ordentlich rudern müssen.

Durch Kurzarbeit und Kostenersparnis an anderen Stellen haben wir diesen Verlust zum Glück auffangen können. Wir beendeten das Jahr mit einer schwarzen Null. Und darüber bin ich zunächst einmal froh, vor allem deshalb, weil wir die Lage perspektivisch im Griff haben. Und auch, weil die Stimmung in unserem Büro nach wie vor gut ist und die Leute gern bei uns arbeiten.

Trotzdem, und darum soll es hier gehen, kann man sich vielleicht vorstellen, dass unter diesen Umständen Gehaltserhöhungen allenfalls äußerst moderat und eher symbolisch ausfallen können. Was mich wiederum zu dem Schluss bringt, dass unsere Gehaltsstruktur grundsätzlich den Umständen entsprechen angemessen und realistisch zu sein scheint.

In meinem Büro werden Gehälter für Designer zwischen 2.200 Euro (für Berufseinsteiger, die nach Beendigung des Studiums in der Regel noch einiges dazulernen müssen, um im Designalltag bestehen zu können) und 4.500 Euro (für verdiente, selbstständige Kräfte mit einigen Jahren Berufserfahrung) bezahlt. Der Schnitt liegt wohl bei etwa 3.200 Euro.

Die meisten unserer Mitarbeiter sind nicht länger als 5 bis 6 Jahre bei uns. Viele wechseln irgendwann das Büro, einige machen sich selbstständig. Ich würde sagen, dass bei uns eine normale Fluktuation herrscht.

Ob die Selbstständigkeit ein höheres Einkommen garantiert, wage ich zu bezweifeln. Ein bereits relativ hoher Tagessatz von 400 Euro für einen guten, erfahrenen Freien würde, auf 20 Arbeitstage hoch gerechnet, spannende 8.000 Euro ergeben. Doch derart durchgebucht ist kaum jemand, freie Tage durch Urlaub oder Krankheit sind nicht bezahlt und es gehen hohe Kosten für Geräte, Hard- und Software und manchmal Raum- oder Platzmiete ab. Unterm Strich verdient ein Freier nicht mehr, als ein einigermaßen gut bezahlter Fester, hat jedoch ein wesentlich höheres Risiko zu tragen.

Dass in anderen Büros nicht wesentlich mehr verdient wird, weiß ich übrigens auch (wobei ältere, kompetente Designer auf großen Etats und in großen Agenturen sicherlich höhere Einkommen erzielen. Aber so viele gibt es davon unterm Strich nicht).

Freuen kann sich, wer einen alten Anstellungsvertrag in einem großen Verlagshaus besitzt, der also aus einer Zeit stammt, als die Werbegelder noch üppig flossen. Aber diese Zeiten sind vorbei und kaum eine Designleistungen benötigende Branche entlässt heute dramatischer, als die Printmedien.

Wenn nun aber die erzielten Honorare die Kosten so gerade eben deckeln und ich – und das betone ich ausdrücklich – eigentlich der Meinung bin und den Wunsch habe, höhere Gehälter zu zahlen, weil die Qualität der Arbeit und der Einsatz, durch den diese Arbeit zustande kommt, mehr wert sind, dann stimmt etwas ganz grundsätzlich nicht. Und zwar mit den Honoraren.

Es stimmt was nicht, mit den Honoraren

Die nämlich stehen den erbrachten Leistungen schon lange nicht mehr angemessen gegenüber und sind teilweise – ganz ohne Not – regelrecht beschämend. Womit wir – mal wieder – bei der generellen (Vermittlungs)krise unseres gesamten Berufsstandes wären.

In der Zeitschrift »Wirtschaftswoche« wurde vor einigen Wochen und anlässlich des red dot-awards der geschätzte Kollege Jochen Rädeker (Strichpunkt) zitiert, der eine der momentan üblichen, unseriösen Jobanfragen eines mittelständischen Unternehmens vortrug (Pitch / lächerliche Honorare / hanebüchene Vorstellungen vom Jobverlauf … er lehnte ab). Das jedoch ist die Realität, der wir uns zu stellen haben, und es werden garantiert ausreichend andere für Strichpunkt eingesprungen sein.

Justus Oehler (Pentagram Berlin) wurde im gleichen Artikel mit der Aussage zitiert, dass es eben einfach zu viele schlechte Designer gäbe, die den Markt und die Preise kaputt machen. Da ist leider auch was dran.

Und so befindet sich das deutsche Grafik Design eingangs des Jahres 2010 in der ziemlich bedauerlichen Zwickmühle, zwischen Wirtschaftskrise, Misshandlung des Designbegriffes durch jeden, der einen Computer bedienen kann, und Unwissen über Nutzen, aber eben auch Kosten von Designleistungen auf Kundenseite. Und da nützt es am Ende herzlich wenig, wenn vielerorts jubiliert wird, dass die Designbranche wächst und angeblich heute niemand mehr ohne Design auskommt. Denn welche Art von Design da gemeint ist, lässt sich kaum sagen, weil der Begriff dermaßen schwammig geworden ist, dass er den seriösen Designern am Ende eher schadet, als hilft.

Es wird voraussichtlich Jahre dauern, bis dieses Bild korrigiert ist. Und Artikel, wie in Stern und Welt werfen das Design erneut zurück, weil sie ein Klischee bestätigen, das so längst nicht mehr stimmt. Dafür gehören den Redakteuren dieser Blätter die Ohren lang gezogen.

Letztlich helfen uns am Ende nur die sorgfältige Dokumentation erbrachter Qualitätsleistungen und der Wille und Mut, diese Leistungen öffentlich zu machen. Einzelkämpfertum nützt wenig, weil die Möglichkeiten des einzelnen, sich gegen beauftragende Unternehmen angemessen durchzusetzen, eher gering sind. Statt dessen würde eine Bündelung der Kräfte – in Büros (vielleicht sogar mit ganz anderen Hierarchiemodellen, als heute üblich) und im Zusammenspiel der vielen guten Büros – mehr bewirken. Es wird dringend Zeit, dies zu organisieren. Es tut sich jedoch auch was.

Pitches gehören abgeschafft, der Nutzen von Design muss besser herausgearbeitet werden, die Ausbildung muss besser werden (hier gilt es sich persönlich zu engagieren!). Und nicht zuletzt müssen wir selbst es organisieren, dass jeder potentielle Kunde zunächst einmal kompetent an die Hand genommen wird. Verständnis zu schaffen ist nämlich die beste Grundlage einer guten Beziehung.

Die Stern-Zahlen sind eine schöne Vision und hoffentlich keine Utopie. Der Weg dorthin ist lang.