Signaletik: Berlin testet blinkende Fußgängerampeln

Blinkende Fußgängerampeln sollen die Verkehrssicherheit in Berlin erhöhen. Am gestrigen Donnerstag sind die ersten drei rot-blinkenden Ampeln freigeschaltet worden. Anfang Dezember sollen an anderen Kreuzungen drei grün-blinkende Fußgänger-Ampeln hinzukommen. Mit den Modellprojekten soll die umweltfreundlichste und billigste Art der Fortbewegung sicherer und die Alterung der Bevölkerung berücksichtigt werden. Beide Methoden werden zunächst getestet. Welches Blinksystem – wenn überhaupt – ist »einleuchtender«?

Rotes Licht blinkt: Fahrbahn nicht mehr betreten; Personen auf der Fahrbahn können ihren Weg sicher beenden

Grünes Licht blinkt: Grünphase endet gleich, Fahrbahn kann noch betreten und überquert werden

Fatalismus ist der Feind guten Designs, oder:

Volkserziehung, nein danke!

von Helge Fischer

Unser Gastautor Helge Fischer studierte am Royal College of Art in London »Design Interactions« und arbeitete für namhafte Auftraggeber als Designer und Berater. Später lehrte und forschte er als wissen-schaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Interface-Design der FH Potsdam. Gemeinsam mit der Kommunikations- und Service-Designerin Ann-Kristina Simon gründete er vor wenigen Monaten in Berlin das Designbüro Bold Futures, spezialisiert auf Innovationskommunikation. Fischer: »Wir nutzen Design als Medium zur Darstellung und partizipativen Bewertung von wahrscheinlichen oder möglichen Zukünften.«

Unser Gastautor Helge Fischer studierte am Royal College of Art in London »Design Interactions« und arbeitete für namhafte Auftraggeber als Designer und Berater. Später lehrte und forschte er als wissen-schaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Interface-Design der FH Potsdam. Gemeinsam mit der Kommunikations- und Service-Designerin Ann-Kristina Simon gründete er vor wenigen Monaten in Berlin das Designbüro Bold Futures, spezialisiert auf Innovationskommunikation. Fischer: »Wir nutzen Design als Medium zur Darstellung und partizipativen Bewertung von wahrscheinlichen oder möglichen Zukünften.«

Der hier veröffentlichte Denkanstoß erschien in ungekürzter Form unter dem Titel »Nachhaltigkeitsdesign: Öko-Erziehung in der Welt der Dinge« in der Oktober-Ausgabe der Zeitschrift Novu Argumente. Ann-Kristina und Helge werden in 14 Tagen den Creative Morning in Berlin bestreiten (16. November 2012, Orangelab, 8:30 Uhr).

Die verdienstvollste Aufgabe von Design ist, bessere Lebensräume zu entwerfen, fesselnde Zukünfte heraufzubeschwören und Träume zu wecken. Design kann einen enormen Nutzen für die Welt leisten, dazu muss es jedoch mutig und ambitioniert sein. Das fällt heute nicht leicht, denn es dominieren eher düstere Bilder von der Zukunft, die den Glauben an eine positive Gestaltbarkeit dem Reich der Fantasie zuordnet. Fatalismus ist der Feind guten Designs. Wenn wir die Auffassung akzeptieren, wir lebten im Jahrhundert der Klimakatastrophen, Ressourcenverknappung, Überbevölkerung und der Ausbeutung der Natur, und schuld sei der Mensch, dann fallen unsere Entwürfe bescheiden, kleinlaut und demütig aus: Design als Appell, unser Tun zu zügeln, unsere Erwartungen zurückzuschrauben.

Unter dem Dogma der Nachhaltigkeit entstehen oft mutlose und kleinliche Entwürfe, die weit hinter dem zurückbleiben, was die heutige Technologie erlauben würde: Stühle aus recycelten Zeitungen – zusammengehalten von Reiskleber, mit Pedalkraft betriebene Küchengeräte, oder gar ein durch Muskelkraft angetriebenes Gerät zur Herstellung von Papier. Dieselben Handgriffe, dieselben Produkte, dieselben Funktionen wie seit Jahrzehnten, nur mühsamer und zeitaufwendiger zu bedienen. Wir bewegen uns zurück.

Persuasive Design

Auf dem wichtigen Gebiet des Sustainable Designs ist ein weiterer Ansatz deutlich unbehaglicher. Sogenanntes »Persuasive Design« versucht beim Nutzer mit Hilfe von Erkenntnissen aus der Verhaltenspsychologie »erwünschte« Einstellungen und Verhaltensweisen zu befördern. Anstatt durch Informationen zu überzeugen und eine freie Entscheidung zu ermöglichen, will Persuasive Design Menschen unbewusst beeinflussen und ihr Verhalten in eine zuvor als »redlich« erkannte Richtung lenken. Es versucht, das emotionale, irrationale und impulsive Denken unseres Unterbewusstseins zu manipulieren. Dies wird bereits seit Jahrzehnten in der Werbung praktiziert. Relativ neu ist allerdings, dass es nun eingesetzt wird, um vermeintlich Gutes zu tun, denn die »böse Seite« des Marktes für Persuasive Design ist längst übersättigt.

Sogenannte Zielverhalten könnten zum Beispiel sein, mit dem Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu treiben, Medizin regelmäßig einzunehmen, oder – im Bereich nachhaltigen Handelns – weniger Strom zu verbrauchen, oder das Fahrrad zu nutzen. So wird die gezielte Beeinflussung des Unterbewusstseins zum Wohle und im Eigeninteresse des Manipulierten propagiert, um dessen Leben zu verbessern. Das eingesetzte Repertoire an Psychotechniken reicht vom Setzen von Zielen, über verschiedene Anreiz- oder Abhaltungssysteme bis hin zu sozialer Kontrolle, Ausgrenzung oder Bevormundung. Ziel ist es, »gutes« Verhalten so automatisiert, so einfach, oder auch so suchterzeugend zu machen wie Glücksspiel.

Ein paar Beispiele … Kleinere Mülleimer sollen uns dazu verleiten, weniger Abfall zu produzieren … nicht weil wir dies als sinnvoll erachten, sondern einfach, um seltener den Müll rausbringen zu müssen. Der vom MIT Media Lab entwickelte WaterBot wird am Wasserhahn installiert und misst den Wasserverbrauch. Bei zu langer Wassernutzung gibt das System visuelle und auditive Alarmsignale, beim Zudrehen hingegen gibt es ein positives Audiofeedback. Das zugegebenermaßen clevere »Erratic Radio« des Interactive Institute in Schweden empfängt zusätzlich zum eingestellten Sender noch die 50-Hz-Frequenz, die von elektrischen Geräten ausgestrahlt wird und stört somit den Empfang bei gleichzeitiger Nutzung dieser Geräte. Es gibt eine App fürs Auto, die anzeigt, wie energie-effizient gefahren wird und die den Fahrer durch visuelle Hinweise anleitet, möglichst gleichmäßig zu fahren. Zahlreiche Angebote im Internet hoffen auf Nutzer, die im Rahmen eines Wettkampfs versuchen, möglichst viele »Eco-Challenges« zu bestehen (z. B. eine Woche kein Fleisch essen oder einen Gemüsegarten anlegen).

Ein drastischeres Beispiel ist das vom Design Lab der Universität Sydney durchgeführte Projekt »Neighbourhood Scoreboards«. Die täglichen Veränderungen im Energieverbrauch von teilnehmenden Haushalten wurden hierfür auf großen, der Straße zugewandten Schildern aufgezeigt, zusammen mit lachenden (abnehmender Verbrauch) und traurigen Smileys (steigender Verbrauch) plus der aktuellen Position im »Neighbourhood Ranking« für Energieeinsparungen.

Die Beispiele wirken einzeln besehen harmlos. Es gibt Parallelen zu Videospielen und mitunter machen sie sogar Spaß. Und es mag Lebensbereiche geben, in denen der Einzelne Verhaltenslenkung durch technologische oder soziale Systeme für sich selbst als nützlich empfindet. Doch befördert eine breite Anwendung von Persuasive Design, das letztlich eine Ergänzung zu den expliziteren Maßnahmen der Volkserziehung ist, eine regressive Sichtweise auf die Möglichkeiten und Kapazitäten des Menschen: Wir akzeptieren damit, dass wir anscheinend hilflose und schwache Wesen sind, die der Lenkung bedürfen.

Fazit

Nachhaltiges Design und insbesondere Persuasive Design unterminieren den Glauben an unsere eigenen Fähigkeiten. Gleichzeitig sind sie ein Angriff auf menschliche Selbstverantwortung, Autonomie und Freiheit. Wir trauen weder uns selbst noch der Mehrheit unserer Mitmenschen zu, dass wir richtige Entscheidungen treffen und diese konsequent umsetzen könnten. Stattdessen akzeptieren wir die Manipulation unseres Verhaltens durch (selbst ernannte) Experten, die uns in einer unübersichtlichen Welt den rechten Weg weisen wollen. Die von ihnen entworfenen Produkte ersetzen den freien Willen durch das Managen von Nutzerverhalten.

Wenn wir unsere Lebensbedingungen weiterhin weltweit verbessern möchten, stehen wir vor großen Herausforderungen. Dabei ist unsere Fähigkeit, Neues zu schaffen und dabei Risiken einzugehen (und Fehler zu machen) nicht das Problem, sondern die Lösung für globale Zerwürfnisse. Wir sind Zerstörer, aber vor allem Schöpfer und Erschaffer, wir sind Konsumenten, aber auch Produzenten. Zu oft beschränkt sich aktuelles nachhaltiges Design auf eine Bewahrung des Status Quo.

Wenn wir unsere Lebensbedingungen weiterhin weltweit verbessern möchten, stehen wir vor großen Herausforderungen. Dabei ist unsere Fähigkeit, Neues zu schaffen und dabei Risiken einzugehen (und Fehler zu machen) nicht das Problem, sondern die Lösung für globale Zerwürfnisse. Wir sind Zerstörer, aber vor allem Schöpfer und Erschaffer, wir sind Konsumenten, aber auch Produzenten. Zu oft beschränkt sich aktuelles nachhaltiges Design auf eine Bewahrung des Status Quo.

Wenn wir in einer Transformationsgesellschaft leben, in der hergebrachte Methoden des Wirtschaftens und Lebens nicht mehr uneingeschränkt tragen, dann benötigen wir ein Vertrauen in menschliche Intelligenz, Kreativität, Imagination und Kraft. Zukunftsoptimisten sind die besseren Designer. Sich selbst und die Menschheit zuvorderst als schwach und hilflos zu sehen, mag in einer komplizierten Welt bequem sein, doch ist es ein Luxus, den wir uns nicht leisten dürfen.

(Der hier veröffentlichte Beitrag von Helge Fischer erschien in ungekürzter Form unter dem Titel »Nachhaltigkeitsdesign: Öko-Erziehung in der Welt der Dinge« in der Oktober-Ausgabe der Zeitschrift Novu Argumente. Foto oben: Marco Floris, Abbildung Mitte © DeVIce Fotolia.com)

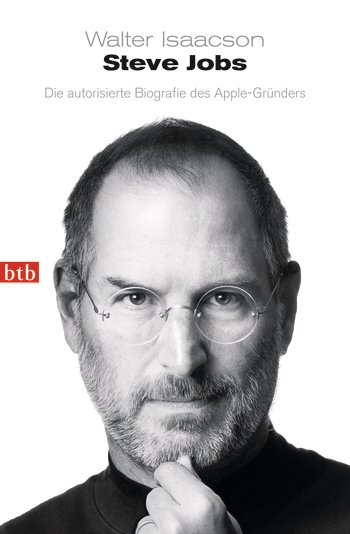

Steve-Jobs-Bio seit heute als Taschenbuch

Aber glaubt bitte nicht, dass an der Typografie des Titels etwas geändert wurde. Wir hatten hier im Fontblog ausführlich darüber diskutiert (Warum Steve Jobs ein Kontrollfreak war), wieso die Originalausgabe so aussieht wie sie aussieht, und warum der deutsche Titel lieblos (oder kenntnislos) lokalisiert wurde.

Aber glaubt bitte nicht, dass an der Typografie des Titels etwas geändert wurde. Wir hatten hier im Fontblog ausführlich darüber diskutiert (Warum Steve Jobs ein Kontrollfreak war), wieso die Originalausgabe so aussieht wie sie aussieht, und warum der deutsche Titel lieblos (oder kenntnislos) lokalisiert wurde.

Der streitbare Werber Bernd Kreutz in Düsseldorf stieß auf seinem Reklamehimmel kurz darauf ins gleiche Horn: Die Leichenschänder von Bertelsmann. Wir wissen auch aus sicherer Quelle, dass Bertelsmann damals mitlas. Bewegt hat’s nicht viel. Das Cover der Taschbuchversion von btb ziert schlicht eine verkleinerte Version des Dreizeilers vom Herbst letzten Jahres, allein das Foto wurde entzerrt.

Das London-2012-Logo: Ein Fazit

Was wurde geschimpft und gelästert über das Londoner Olympia-Logo, als es am 4. Juni 2007 erstmals vorgestellt wurde (Fontblog berichtete: Das Olympia-Logo 2012 ist für alle da). Bereits ein Tag später habe ich das freie Konzept (das 1 Jahr später verworfen wurde) hier im Fontblog verteidigt: London 2012 will doch nur spielen. Die Debatten waren heiß und spannend, führten aber nicht weiter. Daher lautete mein Fazit am 11. Juni 2007 »Freiheit nicht erwünscht … Designer mögen es eher diktatorisch«. Diskussion beendet.

Zu den stärksten Kritikern der London-2012-Identity gehörte die britische Designpresse, allen voran Creative Review und Design Week. Letztere feiert das einst »Scherbenlogo« getaufte Signet heute als Design-Ikone (London 2012 design icons – the Olympic logo) und schreibt wörtlich: »Klug, energiegeladen und leicht unpraktisch … es reflektiert London.« Nur Schade, heißt es weiterhin, dass es über mehrere Jahre »wie eine Briefmarke eingesetzt wurde«, anstatt mit ihm zu spielen. Als einzigen Ableger der Ursprungsidee erinnert das Magazin an ein adidas-Video von Matt Pyke (Universal Everything), das vor 3 Jahren entstand:

London 2012 Olympics / Adidas launch from Universal Everything on Vimeo.

Creative Review wirbt heute im Blog für seine aktuelle Print-Ausgabe, in der sich Adrian Shaughnessy ausführlich mit dem London-2012-Logo und seinen Machern beschäftigt, die erstmals offen über den Entwurfsprozess reden. In einem Vorwort zeigt sich CR-Chefredakteur Patrick Burgoyne versöhnlich: “I still can’t bring myself to love it and I do think that the goals of 2012 could have been achieved with something more appealing. But I absolutely admire the thinking behind what Wolff Olins did for 2012. They set in motion, from the very beginning, a principle that London would reinvent what it means to host an Olympic Games. That principle succeeded brilliantly.”

Fazit: Weniger meckern, mehr wagen, Neues akzeptieren.

Und noch mal: Die vorbildliche Website von Zwölf

Weil’s so schön war: Auch heute wieder eine Website, die mir gefällt. Sie löst eine vergleichbare Aufgabe wie das gestrige Beispiel, jedoch anders. Stefan Guzy schrieb mir eben dazu: »Wir haben mal unser Online-Portfolio aktualisiert und ein paar neue typografische Projekte und Fotos aus der Werkstatt hochgeladen. Ein Videointerview gibt’s auch: zwoelf.net/portfolio. Beste Grüße«

Die beiden letzten Beiträge basieren übrigens auf offiziellen (Presse)-Mitteilungen, die auch andere Medien und Blogger erhalten haben. Ich schreibe am liebsten über Dinge die mir gefallen und Dinge die mir missfallen. Mittelmäßiges versandet. Gefälligkeiten für Freunde kommen mal vor … die beiden letzten Artikel gehören definitiv nicht dazu.

Brauchen wir einen Kreativquotienten?

Design-Modewörter

Der Journalist (Business Week), Buchautor und Design-Thinking-Verfechter Bruce Nussbaum hat einen Traum: Wenn sich sein Patenkind Zoe 2020 um einen Studienplatz bewirbt, sollen nicht nur ihr Wissen und der IQ gecheckt werden, sondern auch ihr CQ – der Creative Quotient. Er ist seine Erfindung. Das Buch dazu (»Creative Intelligence«) muss er noch schreiben. Und weil ihm dazu noch Ideen fehlen, setzte er den Geistesblitz im April einfach mal auf den FastCo-Blog und bat die Leser um Kommentar-Input: “I hope to have a conversation with the Fast Company audience on this blog about how we should teach, measure, and use CQ.” So generiert man heute in einem Aufwasch Buchinhalte und die Leser gleich mit.

Nussbaum ist ein Experte im Buzzword-Bingo. In den letzten Jahren ritt er voller Überzeugung auf der Design-Thinking-Welle. Heute verkündet er: »Das Zeitalter des Design Thinking ist zu Ende und ich widme mich einem neuen Rahmenmodell, der kreativen Intelligenz, kurz dem CQ. … Design Thinking hat dem Berufsstand und der Gesellschaft alles gebracht was möglich war, doch langsam erstarrt das Konzept, ja es richtet Schaden an«. Er verweist auf seine Kollegin Helen Walters, die der gleichen Ansicht sei. Im März 2012 kam sie in ihrem Leitartikel Design Thinking Won’t Save You (Design Thinking wird Sie nicht retten) zu dem Fazit: »Designberater hatten geglaubt, dass ein Prozesstrick Veränderungen bewirken könne.«

Design Thinking … nur ein Trick

Was war noch Mal Design Thinking? Es bedeutet, einen Schritt zurückzutreten von der akut zu lösenden Gestaltungsaufgabe und das Ganze anschauen. Es fordert Systemdenke: Das aktuelle Problem ist Teil eines Ganzen, das ich als Designer in seiner Gänze erst mal verstehen muss. Das tiefe Eindringen in ein Thema ist gefragt, oft gepaart mit einer umfangreichen Recherche, gefolgt von einer Analyse. Dies geschieht meist in einer Gruppe, multidisziplinär.

Eigentlich arbeiten Werbeagenturen und größere Designbüros schon sein Jahrzehnten nach dieser Methode. Warum also das neue, leicht überkandidelte Etikett Design Thinking? »Weil es sich gut verkauft« sagt der Core77-Kolumnist Don Norman. Beratungsunternehmen lieben solche Floskeln: »Beauftrage uns, und wir bringen die Magie des Designs in dein unproduktives, scheintotes Unternehmen … und das wird Wunder wirken« (Don Norman). Design als Geheimwaffe, hilflose PR-Welt.

Ein bisschen Zauber schadet nicht

Wie weit darf Design mit Heilsversprechen (= Buzzwords) gehen? Es ist ein bisschen wie in der Medizin: Wenn’s wirkt, war es nützlich und der Arzt wird geliebt. Wittert man hinter einer Therapie nur heiße Luft (Placebo), fällt dies auf den Arzt (=Designer), die Klinik (= Designbüro), die Branche (= Design) zurück. Niemand braucht ein Design-Patentrezept mit einem gut klingenden Namen, doch manchmal öffnet es Türen. Zum Beispiel für ein Umdenken bei notleidenden Unternehmen oder Marken. Vergessen wir nicht, dass die meisten Führungskräfte Design-Laien sind. Trotzdem müssen sie über Investitionen in diesem Bereich entscheiden. Ein verständliches, simples Modell überzeugt meist schneller, als eine tief schürfende Diskussion über Farbpsychologie, Typografie und Key-Visuals.

Wie lautet nun die Antwort auf die Frage: Brauchen wir einen Kreativquotienten? Wir brauchen weder den CQ, noch ein Buch dazu. Kreativität ist als isolierter Rohstoff wertlos … sowohl in Kunst und Kultur, als auch im Design. Erst wenn sie sich mit einer Intention paart, entstehen Ideen und Produkte.

(Abb: ©ƒstop, # 1123.049, Photographer: Carl Smith)

Braucht die Welt einen »Made in Berlin«-Stempel?

Was soll man auf eine solche Frage anderes antworten, als: Natürlich nicht! Was braucht die Welt überhaupt? Sicher keinen Sack Reis, der in China umfällt. Viele 1000 Säcke Reis …unbedingt … zur Verfügung gestellt von wohlhabenden Erzeugern für rund 900 Millionen hungernde Menschen auf diesem Planeten.

Was soll man auf eine solche Frage anderes antworten, als: Natürlich nicht! Was braucht die Welt überhaupt? Sicher keinen Sack Reis, der in China umfällt. Viele 1000 Säcke Reis …unbedingt … zur Verfügung gestellt von wohlhabenden Erzeugern für rund 900 Millionen hungernde Menschen auf diesem Planeten.

Wenn das nur so leicht zu realisieren wäre, wie es ausgesprochen ist.

Bleiben wir beim Thema dieses Blogs, der visuellen Kommunikation. Gütesiegel, Herkunftsbezeichnungen, Testplaketten, Markenzeichen … es gab noch nie so viele davon wie heute. Zuletzt berichtete ich hier im Blog unter anderem über den Blauen Engel, das neue Stiftung-Warentest-Abzeichen, das Bio-Logo der EU, das EU-Sicherheitslogo für Versandapotheken, ein Siegel für Bio-Mineralwasser, das HTML-5-Logo oder das neue Logo Stiftung Preußischer Kulturbesitz – selbst das deutsche Ei hat seit wenigen Tagen ein Logo. Dazwischen ging es immer wieder mal um Standort-Werbung, für Cottbus, das Ruhrgebiet, die Region Stuttgart, Olympiabewerber und natürlich Be Berlin.

Herkunftslogos verkleistern. Wenn das Image einer Stadt für Produkte oder Dienstleistungen positiv verankert ist, reicht ihr Name als Qualitätsmerkmal. Ein Start-up mit dem Ortsnamen San Francisco in der Adresse steht positiver da als eines aus Hamburg. Einer Zeitschrift aus Hamburg unterstellen Leser eine professionellere Qualität als einer aus Dortmund. Dortmunder Bier muss besser schmecken als Leipziger Bier. Aber Bücher aus Leipzig sind ordentlicher gesetzt und gedruckt als Bücher aus Düsseldorf. Das ist alles so wahr wie falsch … aber die menschliche Beurteilung basiert nun mal auf Urteil und Vorurteil.

Der Berliner ist dafür bekannt, das er vor Großmauligkeit kaum laufen kann. Seitdem die Spreemetropole wieder Hauptstadt ist, steht die Größenwahnsinnsampel auf grün, grüner geht’s nicht. Seit einigen Jahren lieben uns auch noch die Touristen … Kunst, Design und Mode feiern sich pausenlos in Berlin … seit Montag sendet auch noch Thomas Gottschalk täglich live vom Gendarmenmarkt … wo soll das noch hinführen. Zu weniger Schulden? Die Stadt ist sexy, aber arm. Können Logos daran was ändern? Das lokale Weblog techberlin glaubt: Ja. Und so rief es im November 2011 zur Findung eines Made-In-Berlin-Badge auf, ein Abzeichen, mit dem sich Start-ups zukünftig schmücken sollen, nach dem Motto: Gemeinsam sind wir stark (und locken die kalifornischen Investoren in unsere Büros).

Das »offizielle« Made-in-Berlin-Signet, Platz 1 beim techberlin-Wettbewerb

Nun steht der Sieger fest (Abb. oben), gewählt von der Leserschaft, was nicht immer die beste Wahl garantiert. Mir gefällt Platz 3 viel besser (Abb. ganz oben), nicht nur weil er die Schrift FF Ernestine enthält und aus der Feder unserer Freundin Nadine Roßa stammt … das Signet bringt genau die Portion Ironie (und Sympathie) mit, die es für die Einführung und Akzeptanz eines solchen Siegels braucht. Misslingt das Experiment, war‘s wenigstens ein schöner Versuch – schön im Sinne von ästhetisch.

»Gibt es nicht schon genug Schriften…?« oder:

Warum wir in die Zukunft der Typografie investieren müssen

von Matthew Butterick

[Dieser Beitrag wurde heute morgen im Fontfeed in englischer Sprache veröffentlicht. Ich freue mich, dass ich ihn übersetzen und hier veröffentlichen darf – als letzter Designdiskurs des Jahres. Sein Autor Matthew Butterick ist Sprecher der TYPO Berlin im Mai 2012.]

Es ist wahrscheinlich die am häufigsten gestellte Frage an Schriftentwerfer … die sie gleichzeitig verärgert, weil sie unterstellt, dass ihr Job überflüssig oder nutzlos sei: »Gibt es nicht schon genug Schriften?« Ich selbst bekam sie zum ersten Mal vor 20 Jahre gestellt. Damals empfand ich sie absurd. Das Schriftsetzen befand sich gerade auf dem Weg in die Desktop-Publshing-Ära. Genug Schriften? Wir hatten kaum welche.

Weiterlesen